ZeM Mitteilungsheft Nr. 15 - September 1994

Redaktion: Gerda Schneider

Gerda SchneiderDoch Grund zum Feiern!Das Jahr 1994 ist für ZeM Freiburg ein Jubiläumsjahr. Das erste Jubiläum: Klaus Weinhold, erster Vorsitzender des Vereins, Vordenker und Protagonist der Elektronischen Musik, konnte in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern. Dies war Anlaß, eine Sonderausgabe des Mitteilungsblattes für ihn herauszugeben mit seinen Beiträgen seit Bestehen des Vereins (1). Aus diesem Heft soll ein "fremder" Beitrag hier noch einmal abgedruckt werden, da in ihm ein Musiker und Musikpädagoge, der dem Verein nicht angehört, mit seinen Gedanken zur Elektronischen Musik eine zum Nachdenken anregende Außenansicht der Sache gibt. Das andere Jubiläum: Wir können auf 5 Jahre Vereinsarbeit zurückblicken. Aus diesem Grund finden im Oktober dieses Jahres Veranstaltungen verschiedener Art an zwei Wochenenden in Freiburg an der PH und in der Steinhalle Emmendingen statt. Das 5jährige Bestehen des Vereins ist auch Schwerpunktthema dieser Ausgabe, da es uns zur kritischen Reflexion über unser Tun in Vergangenheit und Zukunft auffordert. Ohne Selbstgefälligkeit können wir sagen: Was der Verein in dieser Zeit für die Elektronische Musik in Theorie und Praxis geleistet hat, kann auf der Haben-Seite verbucht werden, auch wenn der Erfolg hinter den - anfänglich vielleicht zu hohen- Erwartungen zurückblieb. Die 5 Jahre Arbeit für Elektronische Musik können nicht mehr ungeschehen gemacht werden, sie sind Geschichte geworden, ein Faktum, und das ist Grund zum Feiern, unabhängig davon, wie die Entwicklung weitergehen wird.

↑5 Jahre ZeM, entstanden im Jahre der Wende in Deutschland, was sicherlich viele von uns zur unbewußten Meinung verleitete, daß sich auch in der Elektronischen Musik eine Wende, sicher zum Guten, herbeiführen lasse. 5 Jahre sind vergangen. Was ist aus der Wende geworden? Im Osten ist die PDS erstarkt, und die Grünen drohen zu verschwinden. In der Elektronik sind die Presetinstrumente wieder im Kommen, die experimentellen Klangerzeuger in den Hintergrund getreten. Erstarkt sind auch die Parteien, die sich am Herkömmlichen orientieren, so wie sich auch viele neuen elektronischen Instrumente darum bemühen, die herkömmlichen klassischen Klangerzeuger nicht nur zu imitieren, sondern vielleicht sogar zu verbessern. Zurück zur Elektronik: 1984 entstand der Wunsch, neue elektronische Produktionen vorzuführen. Da man derartige Vorführungen nicht so recht als Konzert ansehen wollte, blieb in mancher Munde bis heute das Wort "Vorführungen" erhalten. Es zeigt sich darin eine Unsicherheit, Vorführung will nicht recht passen, Konzert noch weniger, also entsteht die Frage: Wie sollen wir unsere Darbietungen eigentlich nennen? Schon vor 10 Jahren ergab es sich einfach, daß man vom Live-Spiel Abstand nahm, ganz einfach deshalb, weil aus kompositorischen und anderen technischen Gründen eine Produktion vor anwesendem Publikum sicher nicht uninteressant gewesen wäre, aber eben doch nicht zu solcher Reflexion und Überdenkung führen konnte, wie dies in einem Studio möglich ist. So kam es und so blieb es bis heute: Die meisten Produzenten bringen ihre vorgefertigten Tonträger mit und führen deren Inhalt vor. Daß die Ergebnisse immer aus Lautsprechern kommen, setzen wir natürlich als bekannt und gegeben voraus. Wie sollten wir die Produktionen betiteln? Elektronische Musik, Computermusik, Soundsynthesen, Soundprozesse? Wieder Fragen über Fragen, die bis heute nicht beantwortet sind, denn offenbar gibt es für die Elektronische Musik wie sie hier vor 10 Jahren entstand, noch keinen passenden Namen. Ob das Gehörte und zu Hörende überhaupt Musik ist, sei dahingestellt. Voraussichtlich wird sich der Begriff Audio-Art endgültig durchsetzen. Ein intelligenter Zuhörer, der in mehreren Vorführungen anwesend war, schrieb folgendes: "Es braucht eine polare Welt, eine klare Abgrenzung von oben und unten, von rechts und links, von gut und böse. Deshalb Ablehnung aller Musik, die vom Zuhörer verlangt, sich in einem nichtpolaren Gebilde zurechtzufinden." Der Schreiber fährt fort: "Ich glaube, daß dies eines der Haupthemmnisse dafür ist, daß sich sehr wenige Menschen mit Ihrer Musik auseindersetzen wollen. Die Vorstellung, daß wir ein lebensfähiges unpolares System schaffen können, treibt vielen Menschen Schauer über den Rücken. Da es durch die Aufhebung von Macht und Gegenmacht von jedem Individuum verlangt, sich überall und jederzeit selbst zu orientieren. Es gibt somit keine allgemeingültigen Prinzipien mehr, die reflexionslos übernommen und angewendet werden können. Dadurch steigt natürlich auch die Angst vor der eigenen Verantwortung, die damit bekämpft wird, daß man schlicht behauptet, eine solche Gesellschaft würde im Chaos enden. " In dieser Äußerung ist sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, warum die Elektroniker und darum wir nicht mehr "gewählt" werden. Es ist nicht einmal mehr eine Zitterpartie, sondern wir bleiben schlichtweg unter 2% (diese Zahl entspricht etwa den studentischen Interessenten an der PH Freiburg). Gehen wir zur aktuellen Situation der Elektronik zurück. In den

neuen Morpheus-Geräten der Firma EMU sind es gerade die Chaos-Hüllkurven,

die etwas Neues darstellen und neue Kläge ergeben sollen. Der Haupteinwand

des Schreibers des obengenannten Zitates ist die Ablehnung eines nichtpolaren

Systems. Es würde den Rahmen dieser kurzen Ausführungen sprengen,

wenn man über den Gegensatz Polarität - Nichtpolarität reflektieren

wollte. Eines ist Tatsache: Die polare Welt mit ihrem Zweiheitsprinzip

ist die Auffassung des natürlichen Menschen. Der Rassist, der Fundamentalist,

der Dogmatiker, sie alle können uns sagen, was gut ist und was oben

ist, was schön ist und was edel ist. Die großen geistigen Führer

der Menschheit haben, wenn man ihre Forderungen und Aussagen auf einen

Grundnenner bringt, immer versucht, den Weg in eine nichtpolare Welt zu

zeigen: Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung, Aufhebung des Gegensatzes

zwischen Natur und Mensch.

Diese neue Elektronische Musik läßt sich vereinfachend als

Klangfarbenmusik beschreiben. Klangfarben erlauben kaum Abgrenzungen, keine

Skalierungen, kaum Vergleiche. Farben sind in unserer klassischen Wirklichkeitsdeutung

Akzidentien, die sich auf Substanzen, also Gegenstände, als zusätzlich

darüber legen. Was nun, wenn diese Akzidentien Substanzen werden?

Dann schwindet die Gestalt, die als Substanz der Farbe zugrunde liegt,

die Farbe wird selbständig, sie wird als sinnlicher Zustand erlebt.

Nicht mehr Gestalten, sondern Zustände, nicht mehr Töne, die

eine feste und eindeutige Gestalt haben, sondern klangliche Farbzustände,

die stets wechselnd und bunt schillernd das Ohr teils affizieren, teils

beleidigen, werden produziert.

Was wollten wir in den 10 Jahren? Neues, Anderes, Alternatives, Experimentelles. Anwendungen modernster Klangtechnologie in neuen oder auf traditionellen Formen beruhenden Gestaltungen. Wir reihen uns auch in die Folge "Bewegungen" ein, die immer wieder, insbesondere in diesem Jahrhundert, gegen das Bestehende, Etablierte und Traditionelle anzugehen versuchten, die etwas Neues oder Anderes entwickeln wollten. Unser Ziel heißt nun nicht "zurück zu etwas", Restauration, Wiederentdeckung, sondern "vorwärts zu etwas", suchen, experimentieren. Noch etwas ganz Wichtiges: statt Abhängigkeit von einer Kultur, statt Anpassung an eine solche, sich auf sich selbst stützen, an sich selbst lernen, sich selbst entwickeln. Nicht Anpassung an Normen, sondern versuchen, sich selbst in der eigenen Produktion zu finden. Musikalische Selbstversorger sollten wir werden, uns umgeben mit eigenen Produkten, die uns erfreuen und befriedigen, die uns zeigen, wer wir eigentlich sind. Wir wollen vom Mieter zum Eigentümer werden. Zugleich wollen wir zurück zu den Quellen der Klänge, und werden damit zu einer besonderen Art von Fundamentalisten, wir wollen ausgehen von der Grundlage, vom Fundament des Klanges, von der Sinusschwingung und deren Vielfältigen. Zum Schluß seien drei fundamentale Quellen des neuen Klanges erwähnt. Sie waren es, die den Schreiber dieses Artikels aus dem Schlaf der Tradition erweckt haben: 1. das Rauschen 2. der LFO und 3. das Portamento. Das Rauschen als Quelle aller Klänge, in dem alles erhalten ist; der LFO als das Erdbeben des Tones; der stabile Klang geht nach oben und unten, es geht drunter und drüber und insbesondere der Chaos-LFO würde in seiner Nichtpolarität den Schreiber des obigen Briefes erschrecken und er würde eine unendliche Klangfarbenmelodie, in einem Filter über das Rauschen gelegt, erzeugen. Das Portamento, das eines aufhebt: die Skala; das die Skalierung, das die Gegensätze ausgleicht, einebnet, das ein weiches Gleiten vom einen zum anderen herstellt statt der starren, unausgeglichenen Übergänge, wie sie die klassischen Tonstufen darstellen.

↑... nein, ZeM College wird jetzt nicht auf die Produktion eines Elektronischen Weins umsteigen, sondern sich auch weiterhin der Elektronischen Musik widmen. Drei Jahre ZeM College im Technologiezentrum Freiburg sind nun zu Ende

gegangen. An dieser Stelle soll deshalb auch der Stiftung TZF gedankt werden,

die die Möglichkeit für junge Unternehmen bietet, Gewerbeflächen

günstig und mit Service anzubieten. ZeM College war es gegönnt,

diese Möglichkeit zu nutzen und sich entsprechend dem "Durchlauferhitzerprinzip"

der Technologiezentren zu institutionalisieren.

↑

Dr. Joachim Stange-ElbeElektronische Musikinstrumente.Ein historischer Rückblick mit zeitgenössischen Dokumenten.6.Teil: Saitenspiele (1).Das TrautoniumAußer dem Trautonium waren - neben dem Theremin-Apparat - alle bisher vorgestellten elektrischen Instrumente nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest in Deutschland nicht mehr aktiv verfügbar. Die ständige Präsenz des Trautoniums lag in erster Linie an seinem Erfinder Friedrich Trautwein, der als Mitarbeiter der Rundfunkversuchsstelle an der Berliner Musikhochschule die richtige industrielle und radiophone Lobby besaß, sein Instrument unter optimalen Bedingungen bauen und der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Zum anderen war es das unermüdliche Bemühen des einzigen Spielers, Mit- und Weiterentwicklers Oskar Sala, der bis heute "sein" Instrument als eines auch unter heutigen modernen elektronischen Prämissen einzigartig hochentwickelten Klangerzeugers ständigen Neuerungen unterworfen hat: In diesem Instrument treffen sich Altes und Neues zu einer musikalisch-technischen Synthese. Friedrich Trautwein (1888-1956) war eine schillernde Persönlichkeit. Beispielsweise liegen über seine Berufsbezeichnungen gleich mehrere Angaben vor: Physiker und Postrat, Organist und Musikwissenschaftler, Dr. Ing. und Postrat, Ingenieur und Akustiker und schließlich Elektrotechniker und Musiker. Von allem traf etwas zu. Seit 1935 war Trautwein Professor an der Berliner Musikhochschule und unterrichtete 1930-1945 an der Technischen Hochschule Berlin. Daneben übte er eine Tätigkeit als Postrat beim fernmeldetechnischen Zentralamt aus und gab nach dem Zweiten Weltkrieg Tonmeisterkurse am Robert Schumann Konservatorium in Düsseldorf. Nachdem schon im April 1924 die erste Patentanmeldung vorgelegen hatte, das die wichtigsten Grundmerkmale des Trautoniums beschrieb, stellte Trautwein sein Instrument erst 1930 in schon wesentlich ausgereifterer Form im Rahmen der Veranstaltung "Neue Musik Berlin 1930" vor. Bei der Klangerzeugung lehnte Trautwein im Gegensatz zu wie Mager und Theremin sich nicht an die Helmholtzsche Klangtheorie an, bei seinem Prinzip handelt es sich vielmehr "um die zweifellos erstmalige praktische synthetische Anwendung der Formantenlehre aus der Theorie der Sprachlaute. Trautwein geht davon aus, zunächst einmal auf möglichst einfache Weise ein Gemisch von zahlreichen elektrischen Schwingungen zu erhalten, aus denen dann in analoger Weise, wie das bei der Bildung von Sprachlauten aus Sprachformanten in der Mundhöhle beim Sprechen der Fall ist, durch elektrische Mittel einzelne Schwingungen, gegebenenfalls in beliebig variierbarer Mischung miteinander, ausgesiebt werden" (K. Teucke: Aus der Entwicklung der elektrischen Musikinstrumente, in: FUNK-Bastler, 1933, S. 607.). In seiner Publikation "Elektrische Musik" (Berlin 1930) geht Trautwein ausführlich auf seine Klangsynthese nach der Hallformantentheorie ein, immer unter dem Gesichtspunkt der musikalischen Erfordernisse eines elektrischen Klangerzeugers. Die Beschreibung seiner Klangsynthese ist in ihrer Verbalisierung keineswegs frei von den Assoziationen bekannter Instrumentalklänge; auch heute noch wird bei der Programmierung der meisten Synthesizerklänge ein instrumentaler Rückhalt gesucht. Trautwein erkannte genau, daß das Dazwischenschalten von mehreren Schaltelementen und Steuereinheiten eine größere Variabilität des Klanges ermöglichte; er erwähnte jedoch nicht, daß durch eine Vergrößerung der Einflußnahme die Entfremdung zum klangerzeugenden Teil sich vergrößert, da der Lautsprecher als einzig "klingendes Element" nur von den beeinflußbaren Steuerströmen in Schwingungen versetzt werden kann. Diesen eigentlichen Klangerzeugern, den Lautsprechern, maß Trautwein eine große Bedeutung zu. Seine Argumentation geht nicht nur von den rein meßbaren Daten aus, sondern stützt sich immer wieder auf die hörbaren Empfindungen, die die neuerzeugten Klang-ereignisse auslösten; bei ihm wurde viel mit dem Ohr experimentiert, hörend verglichen und damit genau jenes Organ herangezogen, das für die Aufnahme der neuen Klänge verantwortlich ist. Bei seinen Experimenten zur Klangfarbenemp-findung bemerkte Trautwein einen Zusammenhang zwischen der Frequenz einer bestimmten Tonhöhe und dem Klangeindruck: "Die Formantfrequenz, welche bisher feststand,... wird jetzt kontinuierlich... verschoben. Sofort hört das Ohr deutlich die Formantfrequenz und verfolgt ihre Änderung. Sobald die Änderung aufhört, setzt wieder die Klangfarbenempfindung ein, die dem nunmehr feststehenden Formanten entspricht. Dieser Versuch deutet darauf hin, daß die Klangfarbenempfindung eine unbewußte Frequenzempfindung ist. Das Bewußtsein der Frequenzempfindung tritt sofort ein, wie die Formantfrequenz sich ändert, wie also der klangfärbende Reiz Bewegung annimmt" (Elektrische Musik, S. 22.). Wenn Trautwein von einer Klangfarbenempfindung als unbewußter Frequenzempfindung spricht, einen Zusammenhang zwischen Frequenz, dem Parameter der Tonhöhe und dem Klang überhaupt herstellt, dann ist hier zum ersten Mal das vorformuliert, was Stockhausen etwas mehr als zwanzig Jahre später zu seiner Impulstheorie veranlaßte, der Theorie, in der die musikalischen Parameter Höhe, Stärke und Farbe auf einen gemeinsamen Grundnenner zurückzuführen sind. Neben der Klangbildung lag Trautweins Schwerpunkt auf der Schaffung einer völlig neuartigen Spielweise: Keine Tastatur, sondern ein Manual mit einer Saite, welche alle Möglichkeiten zu künstlerischem Spiel bietet, aber dem reproduzierenden Künstler alle nicht unbedingt nötigen mechanischen Funktionen abnimmt. Die spieltechnische Konstruktion seines Instrumentes sollte einen möglichst hohen Grad der Vollkommenheit erreichen. Dies sah Trautwein gerade unter musikalischen Gesichtspunkten. Bei der Fülle der physikalischen und technischen Möglichkeiten kam es ihm auf eine praktikable Spielbarkeit an, wobei er nicht an die Einführung einer völlig neuen Spieltechnik dachte, sondern von den traditionellen Klangerzeugern zu übernehmen versuchte, was ihm für seine Klangerzeugungszwecke am geeignetsten erschien. Seine Überlegungen liefen schließlich auf einen Kompromiß zwischen der Spielart eines Saiten- und Tasteninstrumentes hinaus: Die Tongestaltung beim Saiteninstrument bietet den Vorteil der Erzeugung von Mikrointervallen, die seiner Forderung nach einem "Allton-Instrument" entgegenkam. Die Schwäche hierbei aber ist die nach der Höhe hin enger werdende Tonverteilung, eine spieltechnische Schwierigkeit. Die Tasteninstrumente bieten dagegen den Vorteil, "die gesamte Tonformung, also Tonhöhe, Lautstärke und vielleicht auch Klangfarbe, den Fingern zuzuweisen" (Elektrische Musik, S. 25.). Da der Nachteil einer Tastatur jedoch in der relativen Festlegung der Tonskala bestand, die eine mikrointervallische Tongebung nicht zuließ, wäre das Instrument wieder auf ein bestimmtes Tonleitersystem festgelegt worden, ein Umstand, der für Trautwein nicht in Betracht kam: "Ein vollkommenes Musikinstrument muß vielmehr eine solche Festlegung vermeiden, am besten dadurch, daß es sich nach Belieben jedem musikalischen Tonsystem anpassen kann" (Elektrische Musik, S. 26.). Auch eine Dynamiksteuerung durch eine Blasvorrichtung zog Trautwein in Erwägung. Eine endgültige Entscheidung sollte erst dann getroffen werden, nachdem sich mehrere Künstler mit den verschiedenen Techniken auseinandergesetzt hatten. Das schließlich konstruierte und patentrechtlich angemeldete "Bandmanual" bestand aus einer gespannten Saite, die einen Widerstand darstellt, der sich je nachdem, an welcher Stelle man die Saite niederdrückt, ändert und so die Tonhöhe beeinflußt. Über dieser Saite sind auf einer verschiebbaren Leiste eine Reihe von Hebeln befestigt, die als Anhaltspunkt für die Tonhöhe dienen: "Die Markierung [damit sind die Hebel gemeint] kann so eingerichtet sein, daß sie bei etwaigem Übergang auf ein anderes Tonsystem ausgewechselt werden kann" (Ebenda.). Durch entsprechenden Fingerdruck konnte die Tonstärke beeinflußt werden, und durch ein vertikales Verschieben der Saite war die Klangfarbenmanipulation möglich. Trautwein bezeichnete dies als eine "dreidimensionale musikalische Tonerzeugung" bzw. als "dreidimensionales Spiel" (Elektrische Musik, S. 36.). Als weitergehende Entwicklung schlug er auch eine walzenartige Manualform vor, die wie ein Fagott frei gehalten oder auf ein Stativ gestellt werden konnte (Siehe ebenda S. 27f.). Da die bisherige Instrumentenkonzeption nur ein einstimmiges Spiel vorsah, machte sich Trautwein auch Gedanken über die Konstruktion eines Manuals zum mehrstimmigen Spiel. Dies sah er "dadurch ermöglicht, daß man mehrere Spielmanuale nebeneinander legt. Infolge der sehr vereinfachten Spieltechnik ist es nicht schwer, ähnlich wie bei den Doppelgriffen der Saiteninstrumente zu spielen" (Ebenda, S. 35.). Dieses Prinzip wurde von Trautwein - genau so wie die Klangfarbenänderung durch eine vertikale Saitenbeeinflussung - nicht weiter verfolgt. Lediglich am Schluß seiner "Elektrischen Musik" findet sich die Bemerkung, daß die Einstellung der Klangfarbe durch registerartige Schalter (wie bei der Orgel) und eine Beeinflussung durch ein angeschlossenes Pedal erfolgen sollte. In seiner "Elektrischen Musik" hat Trautwein zu seiner Theorie und praktischen

Umsetzung spezielle und allgemeine Gedanken geäußert, die heute

noch für den Bereich der elektrischen Instrumente Gültigkeit

besitzen und das Trautonium als einen wichtigen Vorläufer des heutigen

Synthesizers erkennen lassen. Wie der "Techniker" in seinem Artikel über

"Elektricität und Musik" 1888 prophezeite, sah auch Trautwein seine

Bemühungen selbstverständlich in der Schaffung völlig neuer

Klangwelten: "Wenn ein elektrisches Musikinstrument nicht wertvollere und

neuartige Klangwirkungen ergibt, so wird es gegenüber den akustischen

Instrumenten kaum eine Daseinsberechtigung gewinnen" (Elektrische Musik,

S. 7f.).

In den schon erwähnten Interviews berichtet Sala ausführlich

über die Entstehungszeit des Instrumentes. Aus seinen Ausführungen

wird ersichtlich, wie und warum sich das Instrument als einziger elektrischer

Klangerzeuger in Deutschland durchsetzen konnte und weswegen sich Hindemith

eher für das Trautonium als für die Magerschen Erfindungen interessierte:

"Uns wurde das Trautonium im Urzustand angeboten. Das bestand aus einem

Kasten mit einer Schwingröhre und einem dünnen Draht. Dann wollten

wir etwas spielen, was bis dahin noch nicht möglich war. Also fingen

wir an zu knobeln. Der, der am Instrument sitzt, ist natürlich als

erster gefragt. Da bin ich also ganz zufällig reingeschlittert...

Das besondere hieran [an der Spieltechnik] ist, daß man auf einer

Saite spielt, allerdings in bequemer Spielhaltung. Es ist so gesehen eine

Art Violine. Die Hebel über der Saite sind Anhaltspunkte. Aber man

braucht sich nicht daran zu halten. Diese Technik war eine geniale Erfindung

von Trautwein. Paul Hindemith war sofort davon angetan... Keine Klaviatur,

sondern eine Saite, das hat ihn als Streicher natürlich sofort interessiert".

Dennoch kam es zu keiner Serienfertigung wie Oskar Sala berichtet: "Als

Trautweins Erfindung ausgereift war und auch Telefunken Interesse zeigte,

schrieben wir das Jahr 1933, und der große Umbruch kam. Da wurde

alles zugunsten anderer Zwecke zurückgestellt. Telefunken durfte nicht

weiter daran arbeiten. Da war ich nachher übrig. Der Rundfunk stieg

noch ein, aber ich blieb eben als einziger auf der Strecke". Die Rundfunkgesellschaften

interessierten nur deshalb sich für dieses Instrument, weil Trautwein

wegen des Widerstandes gegen elektrische Klangerzeuger von oberster Stelle,

über seinen Nachbarn, den damaligen Finanzminister, eine Vorführung

bei Goebbels arrangieren konnte: "So zogen wir mit dem Instrument dahin,

und dem Propagandaminister gefiel die Sache. Er hat den Widerstand an der

Hochschule zwar nicht brechen können, hat aber eines erreicht: Die

Herren von der Reichsrundfunkgesellschaft haben sich dafür interessiert.

Von da an war die Sache gesichert... Die Resonanz darauf war hervorragend.

Danach folgten ein paar Auslandsreisen, und schließlich kam die Zeit,

wo dann überhaupt nichts mehr ging. Der Krieg!". Als einzige Exemplare

wurden 1935 von der Telefunken AG ein zweimanualiges Rundfunktrautonium

und ein Konzerttrautonium gebaut. Das Rundfunktrautonium wurde in vielen

Musik- und Hörspielsendungen eingesetzt, während Harald Genzmer

1938/39 sein erstes Trautoniumkonzert für das Rundfunktrautonium schrieb.

Ende der achtziger Jahre wurde ein Neubau des Mixturtrautoniums auf mikroelektronischer Basis geplant: "Nun wird es, so hoffe ich jedenfalls, bald ein neues Mixturtrautonium geben. Es soll gebaut werden von einigen Professoren der Deutschen Bundespost! Die wissen mit der Micro-Elektronik und Computern bestens Bescheid. Sie haben sich dafür interessiert und wollen es nun auf die modernste Technik umstellen. Das Problem ist aber nicht einfach zu lösen. Die elektronische Seite,... die löst sich heutzutage fabelhaft. Dagegen ist alles, was den Spieler betrifft, Pedale, Manuale etc. schwierig, weil es nicht einfach ist, die mechanische Lösung, die ich speziell hierfür entwickelt habe, elektronisch nachzuempfinden... Der Witz des ganzen ist, daß die spezielle Spieltechnik, die dem Trautonium eigen ist, nicht verlorengeht. Es soll nicht weniger als ein Synthesizer werden. Wenn sie so wollen, dann ist es ein Synthesizer". Über die Arbeit an dem inzwischen existierenden "neuen Instrument" berichtet Sala weiter: "... was jetzt passiert, ist der Versuch, das Trautonium gegen die Synthesizer durchzusetzen. Diese Technik würde dann nicht mit mir untergehen, was bisher wahrscheinlich war... Wenn man junge Leute dafür interessieren kann, dann könnte ich mir vorstellen, daß es in 10 Jahren Bands gibt, die damit arbeiten. Das Trautonium hat etwas, was die heutigen Synthesizer nicht haben: Ausdrucksfähigkeit und die Möglichkeit, jeden Zwischenton zu spielen! Dabei entstehen Melodien, die sonst nicht möglich sind. Die Saite verleiht eben eine spezielle Spieltechnik". Es ist absolut kein falscher Historismus, das Mixturtrautonium - schon allein wegen dieses einmaligen Spielprinzips - auf elektronischer Basis neu gebaut zu haben; als einziger elektrischer Klangerzeuger aus der Anfangszeit dieser Instrumente kann mit fast sechzig Jahren Verspätung endlich serienreif produziert werden. (Fortsetzung und letzter Teil im nächsten ZeM Mitteilungsheft)

1. Teil: Die Prophezeiung eines

"Technikers" - ZeM

Nr. 4 (I/1991)

↑Ich produzierte im Offenen Kanal Bremen eine Radiosendung mit dem Titel "Homerecording". Diese Sendung wurde einmal im Monat, an einem Dienstag um 14.05 Uhr auf der UKW-Frequenz 107.1 MHz ausgestrahlt. Thema dieser Sendung waren Aufnahmen, die von Freaks und Tüftlern in Heimarbeit mit Tonbändern, Computern, Synthesizern etc. hergestellt werden. Diese Aufnahmen finden in der Regel kein Publikum, weil sie nicht in kommerzieller Absicht vervielfältigt und verkauft werden. Sie führen ein Schattendasein in Hobby-Kellern. Das war nun vorbei. Jeder, der möchte, konnte im Rahmen meiner Sendung seine schönsten oder ausgefallensten Aufnahmen vorstellen. Aber: Die Aufnahmen durften nicht auf einer CD erschienen sein. Die Rechte an den Aufnahmen sollten ausschließlich bei den Einsendern liegen. Besonders rufe ich hiermit NOCHMALS alle ZeM-Indianer auf, wenigstens ein kleines Rauchzeichen zu geben. Warum verkriechen sich meine Brüder in den Wigwams wie alte Wasch-Squaws? Hier die Termine: 2. Sendung : 31. Mai

Mit der 6. Sendung endete mein vorliegendes Material. Damit "Homerecording" weiterhin auf Sendung gehen kann, brauche ich mehr Beiträge. Meldet Euch bei mir: Jens Bendig

Trotz der manchmal schwierigen Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Bremen, fordere ich auch auf: Beteiligt Euch am offenen Radiogeschehen durch die Einsendung eigener Beiträge!

↑

Paul GrossDie Sehnsucht nach einer ganz anderen MusikBetrachtungen eines Nichtelektronikers - Klaus Weinhold zum sechzigsten GeburtstagMeine ersten Erfahrungen mit elektronischer Musik sind Hörerfahrungen

in der Schule: Eimert und Stockhausen in den 60er Jahren. Dann genießendes

Erstaunen über Moog's Synthesizerspielereien. Am Ende meines Schulmusikreferendariats

eine Projektwoche in elektronischem Basteln, Schüler begleitend. Zum

ersten Mal die Berührschwelle überschreitend. Dennoch bis heute

nur wahrnehmend, Vorabendgefühle im Umgang mit dem elektronischen

Medium. Ich hoffe auf den ersten wirklichen heilsamen Praxisschock, der

die folgenden Betrachtungen "vom Kopf auf die Füße stellt".

Fragen über Fragen! Ich ziehe mich in mein "Poetenstübchen"

zurück und wage mich staunend wieder heraus, wenn die Luft rein ist,

wenn ich neue Töne fühle.

[Dieser Artikl ist der ZeM Sonerausgabe, Juni 1994 zum 60. Geburtstag von Klaus Weinhold entnommen]

↑

Franz Martin Löhle

Fünf Jahre Zentrum für Elektronische Musik,

Freiburg - ein Rückblick

"Kinder wie die Zeit vergeht ..." oder "... doch ganz schön viel

geschehen, die Jahre über" ... als Anfang eines Berichtes über

fünf Jahre ZeM e.V. Freiburg stünde dem Thema sicher gut.

ZeM Freiburg wurde am 29. November 1989 gegründet und kurz darauf

in das Vereinsregister eingetragen. Trotzdem soll darüber nicht vergessen

werden, daß Elektronische Musik außer der offiziellen (SWF-Studio,

MHS) durch Herrn Weinhold schon seit 1982 für die Öffentlichkeit

durch ständige Veranstaltungen i.d.R. an der Pädagogischen Hochschule

Freiburg, bei denen sich ab und zu auch seine Studenten beteiligten, gepflegt

wurde.

Parallel hierzu gab es einen erweiterten Kreis, der sich seit Mitte

1989 regelmäßig zu einem "Elektroniker"-Stammtisch - gemeint

sind hier Produzenten Elektronischer Musik - traf, der einer Vereinsgründung

ebenso nicht abgeneigt war, und eine solche inoffizielle schon Ende Oktober

durchführte.

Am Ende der November-Veranstaltung, am Sonntag-Abend, den 26. gegen 18 Uhr wurden alle anwesenden Personen von Klaus Weinhold noch zu einer kurzen Besprechung eingeladen, zwecks Gründung eines Vereines zu bleiben. Hier wurde der Termin für die Vereinsgründung auf Mittwoch, den 29. November, 19.30 Uhr festgelegt. So wurde auch der letzte Mittwoch im Monat, wie schon bei dem "Elektronik-Stammtisch", zum bis heute andauernden Mitgliedertrefftermin. Die Gründung konnte an diesem Abend natürlich nur deshalb

so einfach zustande kommen, weil der dort gewählte Vorstand (Klaus

Weinhold, Dr. Walter Birg, Gerda Schneider und Franz Martin Löhle)

sich die Wochen vorher über das Vereinsgründungsverfahren eingehend

informiert hat. So lagen eine fertige Satzung und Formulare für das

Gründungsprotokoll vor. Die Satzung wurde dann nur noch zweimal, am

17. Januar und am 23. Mai 1990 geändert. Weitere Gründungsmitglieder

waren: H. Arnolds, M. Frings, R. Hennemann, Th. A. Hertle, F. Janus, P.

Kiethe, R. Fiedler und J. Stange-Elbe. Als Vereinsziele wurden in der Satzung

festgelegt:

Das "Zentrum für Elektronische Musik" - Bezeichnung nach einer Idee von Walter Birg - durfte nun das "e. V." tragen. Ein Emblem (s. Titelseite) gab es zunächst nicht und war auch nicht

vorgesehen. Jedoch wurde von Anfang an ein Mitteilungsblatt

herausgegeben (-> ein Vereinsziel): 1. Ausgabe Nov./Dez. 1989. Hierfür

wurde ein Titelkopf benötigt, der von Michael Frings nach einer Vorlage

von Thomas A. Hertle entworfen wurde. Dieses ZEM-Emblem wurde dadurch

automatisch zum Vereinsemblem: "Das schräggestellte kleine 'e' symbolisiert

die 'etwas andere Musik', für die sich ZEM einsetzt. Darunter, die

graphische Darstellung des gesampleten Wortes 'Zem', dessen drei Buchstaben

deutlich zu erkennen sind." (ZeM MT 1, 11/89). Der Vollständigkeit

halber soll hier noch erwähnt werden, daß das Sample selbst

aus dem Munde des Autors stammte. Die Idee, hierfür ein Sample und

keine fiktive Wellenform zu nehmen, stammt von Klaus Weinhold. Soweit nun zu der formellen Historie, die es nur noch um das ZeM-Gelb

zu ergänzen gilt. Dieses hatte sich nämlich durch die Plakatfarbe,

die Klaus Weinhold schon bei seinen früheren Veranstaltungen benutzt

hatte, eingebürgert: Erstes farbiges Mitteilungsblatt (Nr. 3) in Gelb,

Plakate und Prospekte in Gelb und sogar die Prospekte des späteren

ZeM College in Gelb. Zur Fünf-Jahres-Feier wurde nun zum ersten Mal

diese Tradition mit ZeM-Hellblau gebrochen.

Das erste Jahr war ein Jahr des Aufbaus, primär bedingt durch Mitgliederzuwachs. So gab es im Janaur 1990: 12 aktive Mitglieder, Ende des Jahres: 20. Weiter wurde in diesem Jahr die Grundstruktur und das organisatorische Selbstverständnis des Vereins geschaffen, das bis heute seine Gültigkeit hat. Dies waren und sind:

Am 6. 10 1990 fand in Bremen der Kulturkampf '90 statt, bei dem ZeM Freiburg mit fünf Mitgliedern aktiv dabei war. Den meisten Zuwachs an Mitgliedern bekam ZeM 1991, so daß sich

die Mitgliederzahl bis heute auf knapp 30 eingependelt hat.

Zum Abschluß seien hier in loser Folge die Themen der Mitgliedertreffen

und eine Auflistung der ZeM-Wochenenden:

Mitgliedertreff-Themen: D'Ts Tiger, M, Xpert4, Casio VZ, Yamaha V50, Gesang der Jünglinge

(Stockhausen), Stille und Schweigen (Frings), Musique concrete ib (Riedl),

Oskar Sala, Creator, Avalon, MicroWave SWS, Dr. T Composing Sequencer,

Apple Computer, D-50 Editor, Kompositionsverfahren (Kiethe), StarTrack,

Polyframe, Cubase Midi-Manager, Cubase IPS, Akustisch-visuelle Umsetzung

(Stange-Elbe/ Elbe), Tango, Notator Logic, Lexicon LXP5 + Editor, ZeM u.

Ars Electronica Videos, Geerdes midisystems, Korg 01R/W, Kawai K4 + Editor,

u.v.a.m., meist auch spontan vorgestellt.

Wochenendveranstaltungen (Ort, wenn nicht anders angegeben, immer PH Freiburg): 5.-7. Mai 1989 Garten der Sounds

Beim Betrachten dieses Rückblicks können wir uns, denke ich, schon auf die nächsten fünf Jahre ZeM-Arbeit in Freiburg freuen und hoffen, diese Jahre in ähnlicher Weise füllen zu können, ganz im Sinne des Titels des ZeM-Mitteilungsheftes Nr. 11, 6/1993: "C'est ZeM que j'aime!".

↑Immer wieder erregt die Charakterisierung der E.M. als "unmenschlich" Anstoß, auch wenn begriffen worden ist, daß "unmenschlich" hier nicht als negativer ethischer Begriff zu verstehen ist, sondern im Sinne von "a-menschlich". Da der Begriff "unmenschlich" doppeldeutig ist und nicht bei jeder Verwendung erst definiert werden kann, ist zu überlegen, ob in Anlehnung an die Kunstauffassung von Norbert Bolz (1) nicht von "transhumanistisch" gesprochen werden soll. Um deutlich zu machen, was mit diesem Begriff, der keinen negativen Beigeschmack hat und auch politisch nicht belastet ist, gemeint ist, möchte ich kurz auf einige Gedanken aus dem Vortrag von Bolz eingehen. Nach Bolz kennzeichnet die Kultur des Humanismus, daß sie versucht "die Welt in Sprache zu verwandeln" (Humboldt). Damit versucht sie bzw. der Mensch aber auch, die Welt der Sprache zu unterwerfen. Der Mensch denkt in der Sprache, und auch die Einbildungskraft, die Phantasie des Menschen ist dem Sprachsinn unterworfen. Kunst ist sozusagen sprachlich. Und mit dieser Kunst wurde eine andere Natur entworfen, die die gegebene übertreffen sollte. Diese Kultur des Humanismus hat eine starke Tradition und wirkt heute noch nach. Sie wird in unserer Zeit abgelöst durch eine neue Kultur, die an die Stelle des Literarischen das Numerische setzt, eine Kultur der Mathematisierung, die der Computer ermöglicht und vorantreibt, eine Kultur, die auf Algorithmen basiert. In der Kunst führt diese Entwicklung zu einer neuen Ästhetik, zu einer anderen Auffassung über die Rolle des Menschen in der Kunst, über Kreativität, über das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft. ... Davon ausgehend, daß mit den neuen Technologien Kunst produziert wird, heißt das, daß im Sinne der "digitalen Ästhetik" der Mensch sicher nicht überflüssig ist, der kreative Prozeß sich aber in anderer Weise vollzieht als zur Zeit des Humanismus: "...der kreative Prozeß beginnt heute...mit einer generativen Methode, deren Spielraum man erforscht", "führt... immer tiefer in die Welt des kombinatorischen Multiplen und der permutationellen Ereignisse hinein". Einfacher gesagt: Die Anwendung von Algorithmen ermöglicht die Erzeugung (Generierung) ästhetischer Zustände oder Gebilde, indem eben dieser Vorgang in viele kleine unterscheidbare und beschreibbare Einzelschritte zerlegt wird. Ein Anfangsmotiv - das kann in der Musik ein Klang sein - verändert sich in vielen Variationen, vielleicht bis zur Unkenntlichkeit hin, bis zur Entstehung von etwas Neuem, dessen Ähnlichkeit mit dem Ursprünglichen unmittelbar oft nur schwer wahrgenommen werden kann. Oder die Veränderungen sind so differenziert, daß der Unterschied kaum erkannt wird. In jedem Fall aber kann die Veränderung rational nachvollzogen werden und sie kann reproduziert werden, da sie als Programm objektiviert wurde. Mit diesen Gedanken ist sicher nicht die einzig gültige Kunstauffassung

im Zeitalter der Medien formuliert, doch wird ganz Wesentliches deutlich:

Die neuen Technologien ermöglichen es dem Menschen, seine durch sprachliches

Denken begrenzten Möglichkeiten zu übersteigen, neue Welten zu

erschließen, wo sich Unerwartetes und völlig Neues auftut. Dadurch

wird sich auch die Wahrnehmung des Menschen ändern.

(1) Norbert Bolz: "Beobachtung des multi-medialen Gesamt-kunstwerks". Vortrag bei den Marienbadgesprächen in Freiburg, 1994

↑Letztes Schuljahr wurde von mir eine AG zum Thema 'Computer und Musik' an einem Gymnasium durchgeführt. Dieser Artikel soll ein Erfahrungsbericht über die Arbeit mit elektronischer, experimenteller Musik an Schulen sein. 1. Organisation: Es war nicht einfach ein Gymnasium zu finden, das Atari-Computer installiert hatte. Mit PC's wäre das Projekt nicht möglich gewesen, da die MIDI-Schnittstelle an keinem Schulcomputer vorhanden ist. GM-Expander wurden mir von der Firma Roland zur Verfügung gestellt. Als Software wollte ich Cubase und GFA-Basic verwenden. Die Firma Steinberg war nach mehrmaligen Telephonaten bereit, mir einige Programme auszuleihen. Leider bekam ich diese Programme nie. Der zuständige Informatiklehrer wollte einen Klassensatz der Programmiersprache GFA-Basic kaufen. Auch dies klappte nicht, da die Firma uns nie ihre Programme zustellte. Aus diesem Grund mußten wir mit einer älteren Programmversion arbeiten. Durch die Zusammenarbeit mit der Firma Roland war es schließlich möglich, 6 Arbeitsplätze mit Computer, Expander und Software anzubieten. 2. Die Schüler: An jedem Arbeitsplatz sollten zwei Schüler

arbeiten. So mußte die Zahl der Interessierten auf 12 begrenzt werden.

Selbst nach intensiver Werbung von mir und von der Schulleitung gab es

nur 6 Anmeldungen. Gründe hierfür sehe ich in der Interessenlosigkeit,

ungünstige Zeit (nachmittags) aber auch in Vorurteilen gegenüber

moderner Technik.

3. Die Arbeit: In der ersten Stunde stellte ich einige algorithmische Kompositionen vor und ließ die Schüler damit experimentieren. Die Begeisterung und die Neugier war sehr groß. Trotzdem wurde die Frage gestellt, ob man damit auch 'gescheite' Musik machen könne. Dieser Wunsch durchzog die gesamten Stunden, und es wurde viel darüber diskutiert, was den 'gescheite Musik' sei. "Das muß sich halt schön anhören." "Da gibt es ja gar keine schöne Melodie." "Is' ja ganz nett, aber das ist doch keine Musik." Äußerungen wie diese vielen zu Hauf. Immer wieder wurde versucht, mit den unbegrenzten Mitteln der neuen, elektronischen Musiktechnologien, alte traditionelle Musikformen nachzuahmen. So gab sich ein Schüler viel Mühe, ein Programm zu schaffen, das eine Tastatur am Bildschirm zeichnet, die auf Mausklick reagiert. Zwei andere Schüler programmierten eine Art Sequenzerprogramm, um hiermit 'Alle meine Entchen' abspielen zu lassen. Aber nicht nur negative Erfahrungen sind zu berichten. So programmierte der Schüler, der zu Anfang ein Tastaturprogramm entwickelt hatte, gegen Ende der AG eine vorher selbstgestaltete graphische Partitur nach. Eine andere Gruppe von Schülern kreierte ein Programm zur Visualisierung und Eingabe von kurzen Tonhöhenabläufen unter Einbeziehung des Parameters Panorama. 4. Fazit: Trotz aller obengenannten negativen Erfahrungen möchte ich hier ein positives Resümee ziehen. Es ist sicher nicht so, daß die Schüler aufgrund der AG ihr Konsumverhalten umgestellt haben und mit Begeisterung nur noch elektronische Musik hören. Trotzdem glaube ich, daß sie einen Schritt weitergekommen sind. Aus anfänglicher Ablehnung und Intoleranz entwickelten sich im Verlauf der AG Aufgeschlossenheit und Akzeptanz. Auch wenn die Schüler sich aufgrund der AG nicht in ihrer Freizeit mit der 'Komposition' neuartiger Klänge beschäftigen, so werden sie sicher mit offeneren Ohren neuartigen Dingen gegenüberstehen. Vielleicht führt das auf ihrem weiteren Lebensweg dazu, daß sie eines Tages bei uns in der Steinhalle sitzen und den Klängen phantastischer Syntheseformen lauschen. Ein kleines Häuflein wird es sicher bleiben, aber wieso auch nicht. Klein aber fein.

↑Die EM hat gegenüber der herkömmlichen Musik ein außerordentliches

Spektrum an Freiheiten. So ist es dem Komponisten oder Produzenten der

EM möglich, Oszillatoren mit beliebigen Frequenzen einzusetzen. Dies

war mit Saiteninstrumenten zwar ebenfalls möglich, jedoch ist es erst

durch den Computereinsatz möglich geworden, jede (im Hörbereich

liegende) Oszillatorfrequenz exakt zu kontrollieren und künstlerisch

zum Einsatz zu bringen.

Die Entwicklung der Musik zeigt jedoch, daß es zu allen Zeiten

eine Skaleneinteilung gegeben hat, die das Kontinuum der Töne gliederte

und damit eine künstlerische Verwendung der Tonhöhen erlaubte.

(Die Sirene, ein Instrument, welches alle Zwischenfrequenzen zu erzeugen

gestattete, war niemals ein Musikinstrument der Wahl).

Wie soll man nun das Frequenzspektrum wählen? Da das Ohr logarithmisch arbeitet muß - soll äquidistant eingeteilt werden - zwischen jeder benutzen Frequenz ein konstanter Faktor liegen. Doch wie groß soll dieser Faktor sein? In der westlichen Musik wird für diesen Faktor seit der genialen Entdeckung Andreas Werkmeisters Ende des 17. Jahrhunderts der Faktor W=1.059= 12. Wurzel aus 2 benutzt, d.h. die Oktave wird geometrisch in exakt 12 gleiche Teile eingeteilt und damit ist jeder Halbton rund 6 Prozent höher als sein tieferer Nachbar. Wie ich an anderer Stelle (ZeM-Workshops "Physik und Musik") schon mehrfach dargestellt habe, ist dieser Faktor absolut nicht willkürlich, sondern ein Glücksfall der Natur: Nur mit diesem Faktor wird die Oktave so eingeteilt, daß ein Maximum an Obertönen innerhalb der Oktave liegen und die Tonzahl innerhalb der Oktav kleiner als 20 und damit überschau- und spielbar wird! Was bedeutet dies für die EM? Die EM könnte dies alles, wie oben gesagt ignorieren, da sie auf Obertöne, Gleichverteilung, Spielbarkeit usw. keine Rücksicht zu nehmen braucht. Jedoch - solange der Mensch Rezipient ihrer Werke ist - sollte sie sich ebenfalls Gedanken machen wie der riesige Kosmos von Frequenzen gegliedert werden soll. Mein Vorschlag ist nun folgender: Benutzen wir einen anderen Faktor

W als die herkömmliche Musik! Dieser Vorschlag ist zwar nicht neu

- Stockhausen hat schon andere Faktoren wie 25te Wurzel aus 2 genommen

- jedoch blieb immer ein ungutes Gefühl, da der Faktor relativ beliebig

genommen und die Oktave meist beibehalten wurde. Ich schlage vor, eine

neue 'Oktave' zu benutzen und diese dann geometrisch äquidistant einzuteilen.

Um hier möglichst willkürfrei zu bleiben, sind Werte zu benutzen, die in der Natur als Konstante vorkommen. Es bieten sich die Faktoren e=2.71828... als Basis der natürlichen Logarithmen an oder Pi=3.141549..., das Verhältnis von Umfang und Durchmesser des Kreises. Wählen wir uns e als neuen Faktor: Damit ist unser musikalischer Kosmos festgelegt. Wollen wir nun diese neue Oktave gleichmäßig einteilen indem wir möglichst viele Obertöne treffen, so müssen wir - der Grundton habe die Frequenz 1 - die Obertöne 2, 3/e, 4/e, 5/e, 6/e, 7/(e*e), 8/(e*e) usw. optimal, d.h. mit vorwählbarer Genauigkeit (in unserem Fall1 +-2.5%) treffen. Schreibt man ein kleines Computerprogramm, das dieses leistet, so erhält man bei einer Skala von 10 Tönen zwischen der neuen e-Oktave die optimale Einteilung (Tab 1) - genau wie man bei der 2-Oktave bei einer 12-Teilung die optimale Teilung erhält. Wie klingt nun das ganze? Am Sonntag, den 16. Oktober [1994] werden

wir es wissen. Dann nämlich wird das erste Stück e-Musik erklingen.

↑Zum 60. Geburtstag des 1. Vorsitzenden von ZeM Freiburg Klaus Weinhold erschien eine ZeM Sonderausgabe (35 Seiten) im Format des ZeM Mitteilungsheftes. Neben Grußworten enthält diese Ausgabe alle Artikel von Klaus Weinhold einschließlich eines Interviews, die in den bisherigen Mitteilungsblättern/-heften erschienen sind. Ein Zeitungsausschnitt über eine Veranstaltung von 1985 und eine Fotografie aus den Anfängen (1982) runden die Ausgabe ab. Interessierte, die diese Sonderausgabe noch nicht bekommen haben, können diese bei der Redaktion für DM 5,- nachbestellen. Da das Mitgliedertreffen am 29. Juni noch in den alten Räumen von ZeM College stattfinden konnte, wurde der Juni-Termin dazu genutzt, den Abschied aus den "alten" Räumen zu begehen und zugleich den Geburtstag von Klaus Weinhold dort zu feiern. Den anwesenden Mitgliedern wurde die Sonderausgabe überreicht. Der Verein machte Herrn Weinhold eine Kiste Wein "Elektronische Spätlese"mit ZeM-Etikett zum Geschenk.

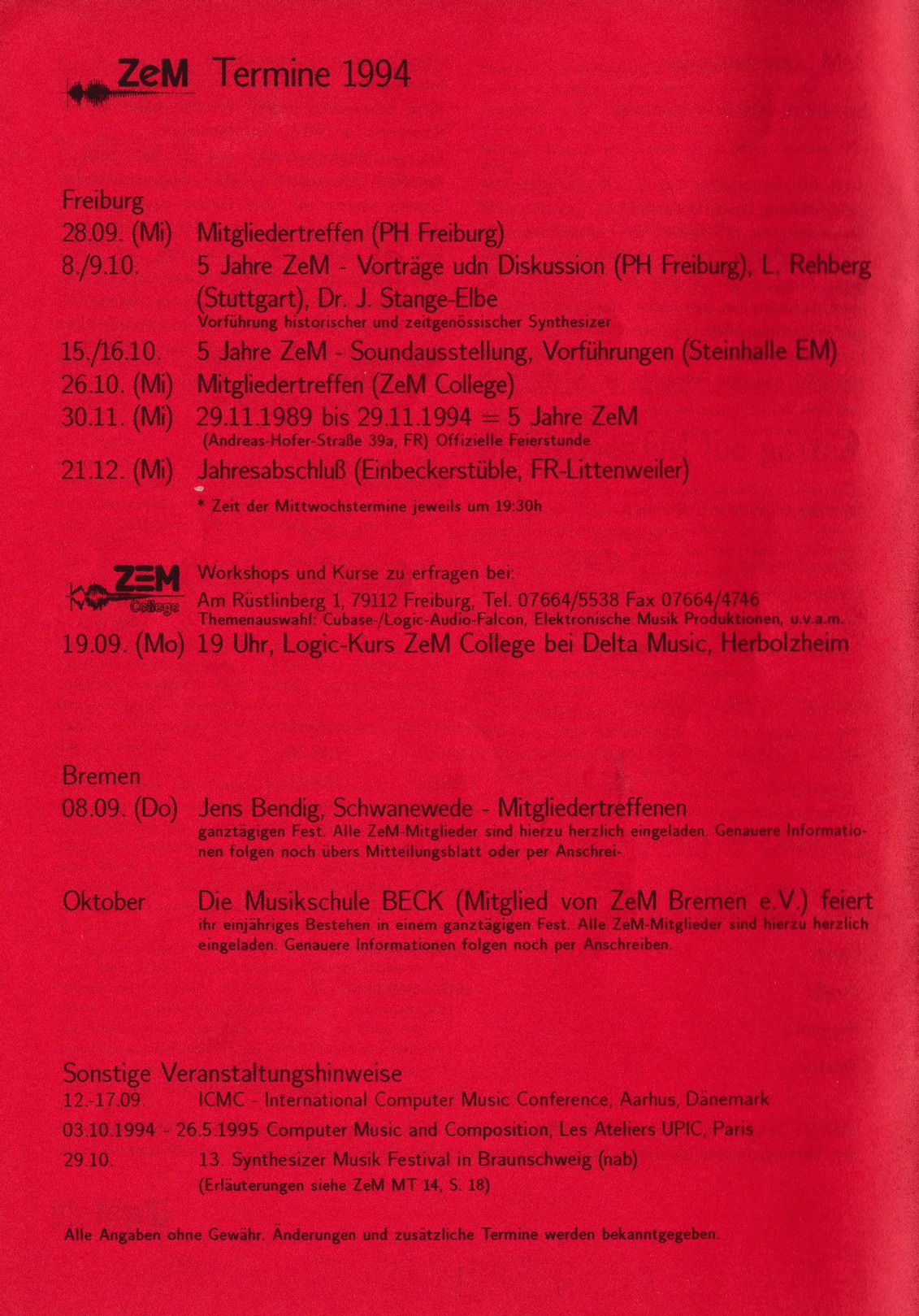

Rückseite

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© ZeM e.V. | ZeM Mitteilungsheft Nr. 15 - September 1994

|