ZeM Mitteilungsheft Nr. 18 - Herbst 1995

Redaktion: Joachim Stange-Elbe und Doris Elbe

EditorialAuf Grund mangelnder Artikel erscheint diesmal »nur« eine Herbstausgabe des ZeM-Mitteilungsblattes. Die Redaktion hofft, daß sich dies im nächsten Jahr grundlegend ändert. Hauptbeitrag dieses Heftes ist eine von Dr. Joseph Mundigl verfaßte Rezension einer - in Fachkreisen sehr begrüßten und diskutierten - Dissertation über die Analyse von Schallaufzeichnungen mit Hilfe von Sonagrammen von Martha Brech. Als fachkundiger Wissenschaftler und Elektroniker liefert der Rezensent hier eine technikübergreifende Sichtweise der Elektroakustik, die in einschlägigen Diskussionen oft viel zu kurz kommt' Computerverfahren in Komposition und (Musik)-\Wissenschaft sind eine heute nicht mehr zu leugnende Realität, wie auch die beiden anderen Beiträge von Gerda Schneider und Klaus Weinhold belegen. Joachim Stange-Elbe

↑

Dr. Joseph MundiglÜberlegungen zur Analyse von Schallaufzeichnungen unter Berücksichtigung der Arbeitsergebnisse von Martha Brech in: "Analyse elektroakustischer Musik mit Hilfe von Sonagrammen"(B)Die Analyse der Musik von Naturvölkern und elektronischer Musik sowie von Collagen natürlicher Schallereignisse, seien diese nun absichtlich organisiert, oder nicht, erweist sich als gleichermaßen schwierig, weil diese sich nicht selten eines Klangmaterials bzw. Tonsystems bedienen, welches durch die abendländischen Notationsformen sowohl zur Dokumentation als auch für Aufführungszwecke nicht beschrieben werden kann. Musikethnologen ebenso wie Komponisten elektronischer Musik, bzw. der musique concrete, sowie der Verbindung beider, haben eine Reihe von Verfahren zur Beschreibung vorhandenen Klangmaterials entwickelt, von denen aber keines als so umfassend und richtig angesehen werden kann, daß es zur endgültigen Tauglichkeit für die Analyse Anerkennung erlangt hätte. Allerdings muß festgestellt werden, daß zur Freude der Phonoindustrie und deren Marktstrategen auch die traditionelle Notenschrift genügend Spielraum für durchaus widersprüchliche Lesarten bietet. Und würde man die akustischen Interpretationsergebnisse einer sonagraphischen Analyse unterziehen, so wäre die Kritik der "Abweichungen" in den Interpretationen bezogen auf einen Notentext weit durchschlagender, als eine Kritik der Genauigkeit der sonagraphischen Analyse in Bezug auf eben diese Interpretationen. "Die Ungereimtheiten beginnen dort, wo Musik auf anderem Boden als ihre Analyse gewachsen ist und deshalb die letztere Gegenstand der Reflexion werden muß, bevor sie angemessen operieren kann. Vollzieht die Analyse nicht den Wechsel der Fundamente im gleichen Maße wie die zu analysierende Musik, dann kommt es zu den immer wieder zu beobachtenden Fehlinterpretationen: neuere Musik wird auf ältere bezogen." (K21) Und das ist das Problem, von dem wir hier reden. Hinkt die Analysetechnik der Kompositionstechnik genauso hinterher, wie "die Musiktheorie" dem Denken der Komponisten, von ganz wenigen Ausnahmen einmal abgesehen und von dem Fall abgesehen, daß der Komponist freundlicherweise selbst Methode und Theorie liefert? Der Fatalismus "der Analyse" besteht darin, daß sie niemals endgültig, abhängig von technischen Entwicklungen und im höchsten Maße unsinnig-unbegrenzt fortpflanzungsfähig ist. Wenn alles ermittelt zu sein scheint, kann noch die Gemütsverfassung des Komponisten anhand des Federdrucks auf das Papier erforscht werden, was die Physik massiv ins Spiel bringt. Manchmal erinnert das an den Themenbereich "Mensch und Medizin". Einen Menschen irgendwie "herzubringen" braucht es relativ mehr oder weniger Zeit. Die Analyse desselben kann eine Ewigkeit dauern. Die Analyse der Gehirnvorgänge ist kaum möglich. Und Musik ist ein unter wesentlicher Beteiligung des Gehirns geschaffenens Kunst-Werk (Siehe dazu auch Hegel!). Generierung (Er-Zeugung) also, nicht Produktion (Herstellung, Vervielfältigung)! Ein Herantasten an dieses Kunst-Werk, das Anpassen an den Verstand, setzt schon eine Analyse unter persönlichen Vorzeichen voraus. Und hier sei auf den Satz von Konrad Boehmer (KB) über den Nutzen der Analyse am Schluß verwiesen. Und wahrscheinlich ist jede individuelle (unteilbare) Analyse deshalb vom Hörer besonders ganzheitlich umfassend angelegt, weil sie nicht "mitgeteilt" werden muß, man muß also nicht Rücksicht nehmen auf die Verständlichkeit der Analyse nach außen hin, diese aufbereiten zum Mitteilen. Und um dieses Mitteilen überhaupt erst möglich zu machen, muß eine Zerlegung stattfinden, da das Gesamtereignis nur in einer Werkaufführung herübergebracht werden kann. Dieses Zerlegen ist aber auch das Ende der Ganzheit mit allen zum Teil katastrophalen Folgeerscheinungen. Trotzdem kann Analyse für Dilettanten und Profis gleichermaßen eine Hilfe sein, wobei jede Gruppe eine spezifische Analysetiefe verlangt. Auch daher mag die Vielzahl der Analyseansätze kommen. Analyse kann durchaus einen pädagogischen Auftrag erfüllen, eben aufgrund der Spezifizierung und Reduktion, zweifelhaft aufgrund irgendwelcher Vollkommenheit. Die Zerlegung der Komposition in "Harmonie, Melodie und Rhythmus" (K:21), läßt sich für elektroakustische Zusammensetzungen in Form absichtlich komponierter Musik nicht gebrauchen. Aber: "Mit dem Differenzieren des Phänomens in möglichst viele Teilphänomene beginnt die im engeren Sinn analytische Tätigkeit." (K:20). Ein solches Teilphänomen ist die Sonagraphierung eines musikalischen Abschnittes. Sonagramme (und weit mehr noch Amplitudenschriebe) können nur mangelhaft Gesamtsignale erfassen, mit der Problematik der Unauflöslichkeit komplexer Klangbauten und vor allem der Ignorierung der maschinellen Herkunft, der Produktion, deren Analyse eine Bewertung der Spektren erst möglich machen würde. Es ist ein Unterschied, ob jemand die "endlos fallenden Glissandi" nach der Methode von Risset in Utrecht zustande gebracht hat, oder mit dem EMS Synthi AKS in Niederbayern. Die Analyse des "was beabsichtigt", des "wie gemacht", kann mindestens so spannend sein, wie die des "wie gehört" oder des "wie erscheint eine Struktur im spektralen Kontext" (also "wie organisiert"), oder "wie belastbar ist ein Klang". Die Entscheidung des Komponisten an diesem letztgenannten Punkt ist elementar wichtig für den Fortgang einer Komposition, denn hier ist nachzudenken über Veränderung oder Wiederholung, oder gar über die Einführung eines neuen Materials, falls sich das alte als untauglich zur Weiterführung erweist, weil es sich geplanten Prozeduren nicht unterziehen läßt. Das gilt besonders bei der Arbeit mit Vocodern oder der Ring-, bzw. Vierpolmodulation. Je nachdem, wie ein Komponist an dieser Stelle arbeitet, wird sich dessen Entscheidung hinterher in der Analyse festmachen und bewerten lassen. Eine Analyse also, die keine Aussagen über die Handhabung des Materials zuläßt, weil sie in materielle Formungsprozesse nicht hineinschauen kann, hat keinen Zugang zum Wesentlichen. Es könnte wohl hilfreich sein, bei Veröffentlichung einer Komposition mit anzugeben, wie das Werk hergestellt wurde, damit "die Musikkritik" und "die Analyse" die Arbeitsbedingungen kennen. Bei einem Streichquartett ist dies selbstverständlich. Und manches hochgesponserte Institut würde hier radikal entlackt, wenn man erführe, mit welch gewaltigem apparativen Aufwand das Werk hergestellt und über ein höchst audiophiles Equipment aufgezeichnet wurde, denn es würden Rückschlüsse möglich, inwieweit der Komponist die Maschine, mit der er zu tun hatte, überhaupt gekannt, bzw. beherrscht hat und damit in der Lage war, die vorhandenen Mittel auszuschöpfen. Da niemals eine Analysemethode allein ein vollständiges Ergebnis liefert, muß man für die Sonagramme die Sache unbedingt relativieren, also Kunst und Meßtechnik auseinanderhalten. So gesehen, ist das Medium "Schall" durch seine Komplexität selbst innerhalb einer dreidimensionalen Darstellung für eine einzelne Meßmethode so "ungenau", daß die Sonagraphie allemal zur Dokumentation ausreicht, da sie selbst ungenau ist. Diese Auffassung kann aber, obwohl sie Wahrheit enthält, schwerer Dilettantismus sein. Trotzdem ist unbestritten, daß Rezeptionsergebnisse von Auge und Ohr nicht vergleichbar dokumentierbar sind. Das heißt, das Sonagramm hat für das Auge eine andere Gültigkeit, als der zugehörige Klangabschnitt für das Ohr. Martha Brech schreibt völlig richtig und mehrfach, daß es gehöriger Übung bedarf, um hier Bild und Ton zuordnen zu können. "Sonagramme sind also 'lesbar', wenn auch nicht immer leicht oder oft nur auf Umwegen. Die angeführten Beispiele für das unterschiedliche Auffassungsvermögen von Auge und Ohr dürften jedoch genügen, um klar zu machen, daß es trotz aller Routine schwer sein wird, auf Grundlage eines Sonagrammes zu analysieren, ohne gleichzeitig zu hören." (B:47) Martha Brech baut ihre Dissertation schlüssig auf. Im ersten Teil bringt sie einen Abriß über Notation, deskriptive Notation, Realisationsnotation etc. im Bereich elektroakustischer Musik. Ihr Hauptaugenmerk richtet sie dabei auf maschinelle Transkriptionen. Es folgt ein Kapitel, in dem generell Rezeption auch aus hörpsychologischer Sicht beschrieben und im Hinblick auf "wahrnehmungsorientierte Analysesysteme elektroakustischer Musik diskutiert" (B:75) wird. Als Hauptobjekte wählt sie Kompositionen von Trevor Wishart (Vox 5), Ake Pamerud (Repulse) und Jonathan Harvey (Ritual Melodies). Sie bespricht und vergleicht die Analyseergebnisse sehr sorgfältig und kommt zu einer Wertung der Ergebnisse. Mutig und richtig, daß sie dabei ökonomische und ästhetische Faktoren nicht ausklammert. Daß sie bei Analysevorgängen selbst ins Dilemma gerät, liegt u.U. an maschinellen Gegebenheiten, wie später aufgezeigt wird. Das "Sonagramm ist eine maschinelle Transkription", mit dem Ziel der "spektralen Darstellung der Klänge, die mit unterschiedlichen technischen Verfahren hergestellt wird. Bei diesen sogenannten Sonagrammen (oder auch Sonogrammen oder Spektrogrammen) werden Frequenzspektren über die Zeit und Dynamik dargestellt. Klänge werden so zu visuellen Gestalten." (B:23) Bei einer optischen Darstellung von Schallereignissen müssen daher mindestens drei Größen erkennbar sein, der zeitliche Verlauf, die spektrale Zusammensetzung und die Amplitudenverhältnisse in einem Spektrum. Damit ein derartiges Schrieb zur Analyse überhaupt brauchbar ist, muß in einem Bild ein Mindestzeitraum fixiert werden können, der aber je nach Analyseansatz ganz verschieden sein kann. Im Gegensatz zu dem maschinell beschriebenen Papier aus einem Analog-Sonagraphen, hat eine im Computer vollzogene Analyse den Vorteil, daß mit digitalen Grundwerkzeugen gearbeitet werden kann. Aus der Sicht der meßtechnischen Analyse mit heute möglichen mehrdimensionalen Abläufen, physikalisch definierbaren Analyseansätzen, von der Farbdarstellung ganz zu schweigen, ist das Sonagramm ungenügend. Es sollen hier nicht die verschiedenen Systeme (Kay, Medav, Ungvary) mit ihren technischen Varianten vorgestellt und diskutiert werden, dazu sind die Handbücher geeigneter. Auch bei Brech findet sich im Kapitel "Maschinelle Transkriptionen: Sonagramme" (B:23) eine kurze, gelungene Darstellung der Geschichte der lesbaren Schalldokumentation, wobei dem Sonagrammprogramm für die MikroVAX (MV) ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Einige grundsätzliche Dinge haben sich seit 1975 nicht geändert. Zu dieser Zeit gab es ein Modell von Kay, es stand an der Kommission für Schallforschung an der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, damals unter der Leitung von Prof. Dr. Walter Graf, der wegen seiner Zuneigung zu dem Gerät vom Personal respektvoll-leise der "Sono-Graf" genannt wurde. Zu diesen Grundproblemen gehört die Beziehung zwischen Frequenzbandbreite und Genauigkeit. Je präziser die Analyse angelegt wird, umso enger wird naturgemäß die Darstellung der Frequenzbandbreite. An dieser Stelle sei für diesen Aufsatz um Nachsicht gebeten, wenn der musikwissenschaftlich richtige Begriff "Schallanalyse-Gegenstand/Objekt" durch den Ausdruck Soundtrack ersetzt wird. Er ist kürzer. Hier die (erheblich gekürzt wiedergegebene) Systembeschreibung der MicroVAX 3600 und des CARL-Systems (nicht Carl-System, wie bei Brech zu lesen, der Rez.), auf denen das Sonagrammprogramm läuft. Es wurde auf Anregung von Tamas Unvary (siehe B:29) diesem System durch Holger Becker angepaßt. Die "kontinuierlichen elektrischen Spannungen bei analogen Sonagrammen (richtig: Sonagraphen, der Rez.) wird bei den Computersonagrammen mit Zahlen" (B:29) beschrieben. Das digitale Einlesen des Soundtracks geschieht nach dem Abtasttheorem von Shannon, also: doppelte Abtastfrequenz der höchsten erwünschten Spektrumfrequenz (2O kHz wird mit 4OkHz abgetastet). H. Becker hat das Programm so abgeändert, daß "die unteren Oktaven ^Ê genauer erkennbar sind" (B:32). Eindrucksvoll die Abbildungen 9a und 9b (B:33/34), die im Vergleich die weit bessere Auflösung durch den Eingriff Beckers zeigen. Nach der Berechnung des Soundtracks kann das Sonagramm ausgedruckt werden:

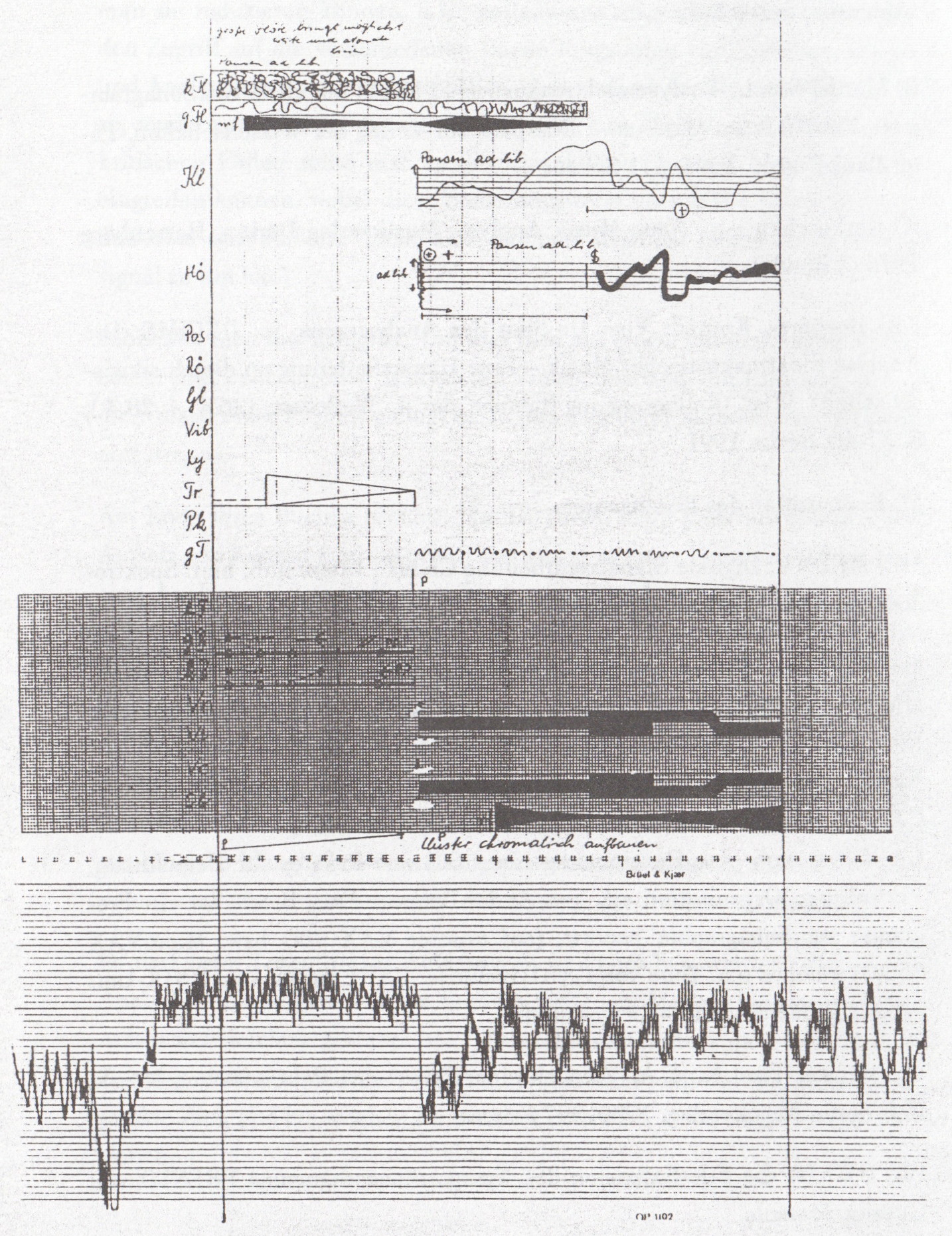

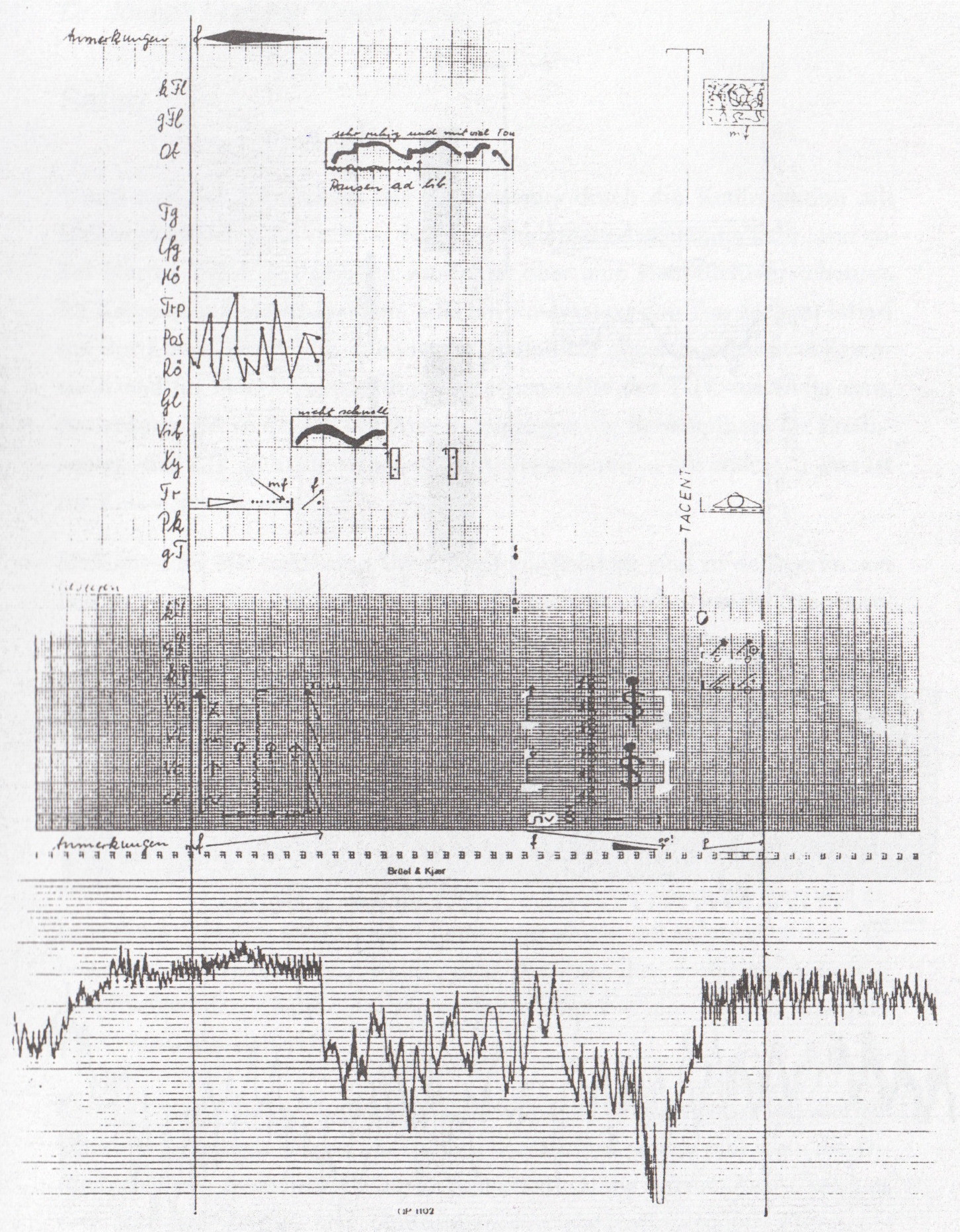

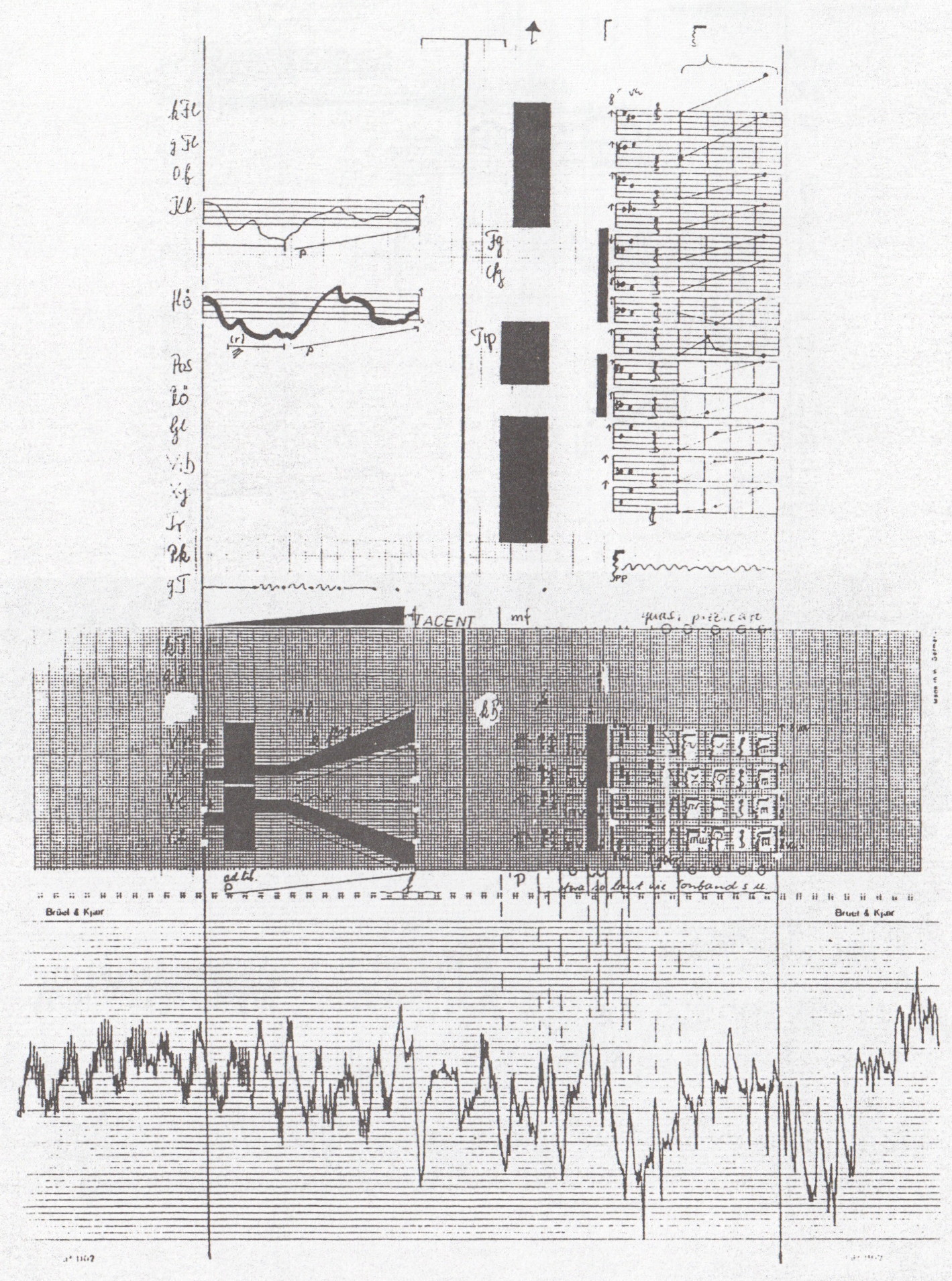

Da der Analogsonagraph das Schrieb sofort liefert, läuft der Prozeß relativ rasch ab und Probleme mit einem Drucker gibt es nicht. Ganz anders ist das bei Brech. Sie beschreibt die Nachteile des Systems eingehend (B:31/32) und weist darauf hin, daß andere Systeme (FFT von Heinbach/Terhardt oder die Wavelett-Analyse) zwar genauer sein könnten, aber noch mehr Rechenzeit in Anspruch nehmen würden. Ist der Soundtrack einmal im Rechner, dauert die Rechenarbeit "für 15 Minuten Klang mono mindestens 25 Stunden" (B:32). Wenn Brech genau an derselben Stelle davon spricht, daß ein MACintosh dafür etwa 30 Minuten brauchen würde, aber das Programm dafür noch nicht fertig sei, läßt sich darüber nachdenken, mit welchem Rechentempo die Arbeit gelaufen ist. Diese Geduld ist repektabel! Bei Brech hat die Darstellung der Druckerausgabe, die nicht an eine Bildschirmausgabe gebunden ist, so daß man eine Referenz hätte, schon einen gewissen Unterhaltungswert. Man kann aber darüber nachdenken, ob dieser Sachverhalt letztlich nicht die gesamte Analysearbeit unbrauchbar macht, wenn man davon ausgeht, daß irgendwann ein Raster für die Klassifizierung der Schwärzung in Bezug auf die Lautheit der Signalanteile festgelegt werden muß. "Im schlimmsten Fall müssen eben mehrere Ausdrucke der gleichen Stelle mit verschieden eingestellten Parametern angefertigt werden - etwa einen, um Aufschluß über den Frequenzbereich zu erhalten und ein zweiter für eine möglichst exakte Zeitdarstellung. Da es keine Möglichkeit gibt, sich die Sonagramme während des Drucks am Bildschirm anzusehen, kann das alles nur im 'trial and error' - Verfahren am Drucker geschehen, was eine ebenfalls zeitaufwendige Prozedur ist (pro 15 Minuten Komposition ca. 6 - 7 Std.)." (B:32). Weil in der Elektroakustischen Musik jegliche standardisierte Analyse fehlt, ist "jede Analyse auf die mit nichts quantifizierbare subjektive Wahrnehmung des Analytikers angewiesen." (B:2). Nicht nur aus diesem Grunde konnte Rainer Wehingers Hörpartitur solche Bedeutung erlangen, sondern sie stützt auch den Rezeptionsvorgang rasch und ernsthaft, was man von einem Sonagramm nicht behaupten kann. Erfahrung (des Rezensenten) zeigt, daß - vorausgesetzt, man hat die Zuordnung zwischen Symbol und Klang, also die graphische Nomenklatur bei Wehinger begriffen - sich beim puren Lesen der Hörpartitur ein Gefühl für den zu erwartenden Klang einstellt. Das kann man von einem Sonagramm nicht erwarten. Deshalb war die Hörpartitur im Grunde die Triebfeder für das am Schluß gedanklich entwickelte Analysesystem. In einer maschinellen Analyse spielt das Vorhandensein von Filterkurven eine enorm wichtige Rolle. Das Analysesystem für die MicroVAX der TU Berlin verfügt über eine wählbare lineare oder logarithmische Darstellungsweise. Ein Ohrkurvenfilter hat es offenbar nicht und das dürfte ein Mangel sein, denn das Ohr hört weder linear, noch logarithmisch. Die Vergleichbarkeit von Klang und Schrieb wird zusätzlich erschwert. Es ist auch fraglich, ob dieses Negativum geräteintern korrigiert oder softwaremäßig ergänzt werden könnte. Für eine aussagefähige Analyse wäre es ratsam, zwischen Signalgeber (Tonträger) und dem Eingang des Analysesystems ein Brüel & Kjaer Ohrkurvenfilter zu schalten. Zwar kann das Ohrkurvenfilter mehrere Kurven einrichten, aber irgendeine Kurve zur Anpassung an ein normales Gehör ist vielleicht immer noch besser, als gar keine. Der Hersteller des MEDAV-Sonagraphen teilte auf Anfrage mit, daß man dort auch keine Ohrkurve eingebaut habe, aber es rechnerisch möglich sei, das Programm entsprechend zu erweitern. Zu bedenken ist aber, daß die Analyse mit Ohrkurvenfilter nirgends ausgetestet und dokumentiert ist. Man müßte schon einen Unterschied machen zwischen einem Sonagramm zur Feststellung eines Kugellagerfehlers mittels eines Sondenmikrophons, weil ja der Fehler in der Maschine sowieso nicht unmittelbar zu hören ist, es also gleichgültig ist, ob linear oder logarithmisch gemessen wird und einem Sonagramm, dessen Zweck es ist, Bild und Ton so weit wie möglich einander anzunähern. Ein Ohrkurvenfilter ist eben zu dieser Anpassung da. Beim Kugellagerfehler kommt es darauf an, nachzuweisen, ob eine Frequenz vorhanden ist, die auf den Fehler hinweist, was nur durch den Vergleich mit einem Sonagramm eines intakten Lagers festzustellen ist. Verschieden auftretende Frequenzen deuten auf unterschiedliche Fehlerquellen hin. Dies hat nichts mit Musik zu tun. Für ein Orchesterkonzert (M) mit elektroakustischem Basisband war es vor 20 Jahren schwierig, ein Analyseverfahren zur Dokumentation des Basisbandes zu finden. Ein Sonagramm kam damals nicht in Frage, denn der analoge Sonagraph in Wien brauchte für 2,4 Sekunden etwa 33 cm Papier für das Schrieb. Der Not gehorchend mußte ein Amplitudenschrieb angefertigt werden. Das Schrieb wurde im damaligen Labor für Schallanalyse der ITT Schaub Lorenz in Straubing hergestellt. Der Papiervorschub am Pegelschreiber war so eingestellt, daß auf DIN A 4 quer etwas mehr als eine Minute Musik paßte. Das hatte mehrere Vorteile. Erstens war für Dirigent und Musiker ein Zyklus von einer Minute zum Umblättern ausreichend. Zweitens bot das "etwas mehr" als eine Minute reichlich Anpassungsmöglichkeiten beim Auslegen der Partiturseiten. Es konnten die Stellen so gewählt werden, daß sie meistens auf eine markante Signalstelle fielen (Pause z.B.) und daher leicht zu finden waren. Drittens zeigt die Erfahrung von damals, daß es sicherlich nicht genügt, mit einer Dynamik von 60 dB zu arbeiten, wie das Brech (S. 32) für ausreichend hält. Die gut eingemessene Revox A77 brachte es damals auf für diese Maschine enorme 72 dB - ohne Verzerrung natürlich. Es wäre auf dem Schrieb Platz verschenkt worden. Und 10 dB mehr sind viel für analoge Zeiten. Wir konnten also den Aufsprechpegel aus der Revox so einstellen, daß das Grundrauschen restlos verschwand. Die Ränder an den Seiten von etwa 2 bis 3 cm links und rechts enthalten ja auch Teile des Schriebs. Das stellte sich beim üben als nützlich heraus, weil man doch in die letzten Sekunden der vorherigen und in die ersten Sekunden der nächsten Seite hineinschauen kann (siehe Bildseiten). Damit das Schrieb eine gewisse Vollständigkeit erhielt, mußten beide Stereokanäle zu Mono zusammengelegt werden und dadurch kam es zu einem Dilemma, wie sich später beim Lesen des Schriebs in Verbindung mit der Partitur herausstellte. Die Zusammenlegung beider Kanäle - und das ist für die Schallanalysen niemals wegzudiskutieren - erzeugte auf dem Schrieb markante Fehlinterpretationen (allerdings nur an ganz wenigen Stellen), die durch Phasenunterschiede bei gleichen Frequenzen im rechten und linken Kanal entstehen. Das ging hin bis zu fast völligen Auslöschungen im Signalbild (= Pegelminimum), während das Signal hörbar recht kräftig aus den Boxen tönte. Dieser Sachverhalt erzeugt Betroffenheit beim Komponisten. Insbesondere traten diese Fehler dann auf, wenn ein vierkanaliges Signal (Rotation eines Signals) zu einem Stereosignal und dieses dann noch einmal zu einem Monosignal zusammengelegt wurde. Bei der stereophonen Überspielung bildeten die rückwärtigen der vier Kanäle bereits ein Monosignal, so daß es bei stereophonem Abhören in der Mitte (Kopfmitte mit Ohrhörern) erschien. Wichtig war auch das Darstellungsformat. Während es für die Amplitude beim MicroVAX-Sonagramm (MV) systembedingt nur wenige Zentimeter, wenn nicht Millimeter (vertikal) sind, ist das Amplitudenschrieb aus Brüel & Kjaer doch 10 cm hoch, 30 breit (bei Markierung von 1 Minute effektiv lesbarer Analyse in Bildmitte bleibt rechts und links ein noch lesbarer Rand von 2 bis 3 cm). Ohne Ohrkurvenfilter war das Schrieb so unleserlich, daß keiner der Beteiligten einen Zusammenhang zwischen Bild und Soundtrack erkannte. Es war eine spontane Idee, das Filter einzufügen, nachdem die Misere auf dem Papier stand. Prof. Dr. Walter Graf aus Wien, Studenten der Uni Regensburg, ein Gymnasiallehrer im Falle des Kinderkonzerts (M), das im Prinzip genauso gearbeitet ist, wie das Orchesterkonzert (M), konnten Schrieb und Partitur mühelos einander zuordnen, so daß der Einsatz eines eigens entwickelten "Minutenlichts" nicht nötig war, im Gegenteil, eher störte und wieder entfernt wurde. (Das Minutenlicht war eine elektrische Lampe, deren Einschalten von einem Trigger gesteuert wurde. Der Trigger war so ausgelegt, daß mit zwei Potentiometern einerseits 1 Minute +/- 10% Einschaltzeit und andererseits die Leuchtdauer der Lampe innerhalb weniger Sekunden geregelt werden konnte. Diese Lampe war als Nothelfer gedacht. Wenn sie aufleuchtete, mußten alle umblättern. Dadurch konnte das Stück niemals aus dem Ruder laufen. Die oben angegebenen +/- 10% sollen Fertigungstoleranzen bei Bandmaschinen, wie Gleichlaufungenauigkeiten, Schlupf usw. ausgleichen und sind von der HiFi-Norm übernommen. Gestartet wurde das Minutenlicht durch Druck auf einen Knopf bei einer bestimmten Bandmarke. so daß eine akzeptable Synchronisation gegeben war - das war etwa 1980.) Auf noch ein Problem sei im Zusammenhang Amplitudenschrieb/Sonagramm hinweisen. Wie dargestellt, sind beim Zusammenlegen mehrerer Kanäle Auslöschungen zu befürchten. Da diese Auslöschungen phasengebunden sind, könnten diesbezügliche Fehler durch eine Phasenkorrektur vermieden werden. Die Phasenkorrektur müßte dafür sorgen, daß alle Soundtracks phasengleich zusammenlaufen. Das trübt zwar die kompositorische Intention, liefert aber einen besseren Zusammenhang zwischen Bild und Soundtrack. Für Phasendifferenzmessungen genügt ein Oszilloskop, zur Phasenkorrektur gibt es (selbststeuernde) Regelschaltungen. Zumindest bei geschnittenen Bändern können mit der Kapstan-Analyse die Phasenverhältnisse an den Schnittstellen ermittelt werden und daraus Aussagen über den Phasenverlauf einer Signalfolge getroffen werden. Jedenfalls ist gerade bei analog gearbeiteten Bändern die Phasenproblematik sehr deutlich, weil Klänge mittels der Schere sozusagen gewaltsam aneinandergefügt werden. Auch Brech weist (B:47, Abb. 17) auf dieses Problem der Auslöschungen hin. Daß sie in diesem Fall als Tonträger eine Musikcassette bearbeitet hat, mit weißgottwelchem Frequenzgang, bleibt schleierhaft. Es war wohl das Original, bzw. eine DAT-Kopie davon nicht zugänglich? Wäre das Sonagramm präziser, müßten Analyseprobleme bei Magnetbandaufzeichnungen diskutiert werden: Verzerrungen bei der Aufzeichnung, Höhenverlust durch Alterung, "Verzeichnen" des Originalklangs durch 16-bit-Wandlung sowie Hochrechnung auf 18, 20, oder 24 bit, Eingriff in die Klangstruktur durch bit-Mapping (Sony) sowie ähnlichen Verfahren. Die einkanalige Darstellung mehrkanaliger Musik ermöglicht auch die Darstellung der "Ortsbestimmung", der Lokalisation eines Klanges nicht. Medav (ME) kann wenigstens ein Stereosignal darstellen. Auf Phasenbeziehungen gibt es auch da keine Hinweise. Die beschriebenen Mängel in der Technik der Sonagraphie - es wäre im höchsten Maße ungerecht - dürfen niemals Martha Brech angelastet werden. Brech hat geduldig und exakt gearbeitet und gewiß alle technischen, ästhetischen, ökonomischen Analyseprobleme sorgfältig gewichtet und in kritischer Betrachtung in die Rezeptionsanalyse eingebaut. Daß sie ihre Zweifel am Sinn des Unternehmens gehabt hat, mag an den gewählten Beispielen liegen. Martha Brech sei das Buch von Prieberg (P) empfohlen, da steht die Lösung für ihre Fragen. Oder, sie soll es besser nicht lesen, sonst beschleicht sie Resignation und da wäre schade, weil sie in der Analyse erstaunliche Detailkenntnisse besitzt. Zwei Ergänzungen wären bei der Erarbeitung für den Leser eine fast unverzichtbare Hilfe. Ein Stichwortverzeichnis und eine CD, Mini-CD meinetwegen, auf der die Analysebeispiele zu hören sind. Eine beschriebene Musik-analyse ohne klingendes Analyseobjekt hat keine Aussagekraft, zumal Brech an mehreren Stellen darauf hinweist, daß das Lesen von Sonagrammen in Verbindung mit dem Soundtrack gehöriger übung bedarf. "Wieviele Hördurchgänge benötigt werden, um diese verschachtelte Konstruktion exakt zu erfassen, ist nicht vorherzusagen". Die eigene Erfahrung lehrte, daß es viele sind. Sicher scheint zu sein, daß es nicht unmöglich ist, die Struktur hörend zu erfassen." (B:111). Eine Mini-CD auf dem Player mit "Repeat A-B" abhören und mit zugehörigem Sonagramm und den verbalen Analysen von Brech vergleichen zu können, hätte einen sicheren Nachvollzug der Analyse ermöglicht, zumal die Beschaffung der Beispiele und das Auffinden der Analysestellen nicht ganz einfach sein dürfte. Erst in der Zusammenschau von Soundtrack, Sonagramm und Analyse könnte man die Aussagen von Brech bewerten. Der klingende Soundtrack würde auch zeigen, nach welchen Kriterien die Beispiele ausgewählt wurden, ob sie wirklich der Analyse wert sind, oder ob sie unter dem Vorwand der "Wissenschaftlichkeit" in dieses Buch und somit an die Öffentlichkeit gelangt sind - immerhin. Mit sonderlich großem Hörvergnügen scheint die Arbeit von Martha Brech nicht verbunden gewesen zu sein. In dem Kapitel "Der ökonomische Faktor" (B:195) beschreibt sie Rezeptionsprobleme, die deutlich auf die akustische Unverdaulichkeit des Klangmaterials hinweisen. "Dabei spielt die physische Belastung beim Hören eine nicht unwichtige Rolle. Sie mündete für die vorliegende Arbeit in erhebliche Tinnitusbeschwerden auf beiden Ohren, die erst mehrere Wochen nach dem Abschluß einer Analyse nachließen. Bei einer Komposition ("Cut" von Lutz Glandien) ergaben sich sogar so starke Hörprobleme, daß die Analyse zum Schutz der Ohren nicht beendet wurde." (B 195). Verständlich wird das aus zweierlei Gründen: Einerseits ist zu bezweifeln, daß viele Komponisten elektroakustischer Musik wirklich mit dem "Ohr am Klang" arbeiten. Nicht selten steht eine, wie immer geartete außermusikalische Begründung dafür, ein Klangereignis in eine Komposition einzufügen, sei es ein Arbeitsprozeß, ein Algorithmus, die Entwicklung einer Schaltung mit sensationellen, neu generierten Klangergebnissen, deren Existenz und Anwendung keiner musikalischen Logik gerecht wird: Man denkt oft zu wenig über die Organisation des Schalles nach. Andererseits ist der Analyseprozeß ein nervenaufreibendes Geschäft, weil unendlich zeitaufwendig. Je nach Klangvorlage können das Wochen, Monate sein. Zwar weist Brech liebenswert fair darauf hin, daß der Schaffensprozeß u.U. oft Jahre gedauert hat. Dann aber stellt sie die Frage nach der Relevanz einer solchen Tätigkeit. Nur um des Mitlesens wegen lohnt der Aufwand sicher nicht. Wohl aber wäre das komplette Sonagramm eine wichtige Hilfe zur Erstellung einer Partitur zur Verbindung elektroakustischer Basisbänder mit einem rein akustischen Instrumentarium, Orff-Schulwerk, Symphonieorchester, Sprache/Gesang/Laut, usw. Bei den Analysesytemen von Ungvary/Becker wird ein kleiner Abschnitt untersucht. Die Farbe wird allenfalls dazu genutzt, dynamische Besonderheiten zu kennzeichnen. Diese werden denn auch im Ausdruck als Schwärzungen dargestellt. Hingegen ist es bei Medav möglich, auch Spektralanteile farblich auszuweisen, wobei die Intensität der Farbe auf die Lautheitsverhältnisse schließen läßt. Das ganze Buch von Martha Brech ist eine einzige Folge von Beweisen, daß eine Analyse elektroakustischer Kunst in einem Zuge nicht möglich ist. Und wenn schon viele Arbeitsprozesse notwendig sind, wäre zu überlegen, ob die Organisation der Analyse nicht anders angegangen werden kann. Hier wäre ein Vorschlag, der sich eng an die Computertomographie in der Medizin anlehnt. Das Ergebnis einer derartigen medizinischen Analyse ist, daß man schichtweise in die Tiefe einer Aufzeichnung eindringen kann. Das ist aber nur möglich, weil das Analysesystem Gewebe aufgrund physikalischer Eigenschaften, z.B. der Dichte unterscheidet. Nun ist elektroakustische Musik immer ein Ereignis vieler Schichten, von denen jede in sich eine individuelle Ordnung zeigt, auch bei den komplexesten Modulationsvorgängen. Mögliche Unordnung muß man dann eben als negative Ordnung in verschiedenen Graden definieren, obwohl ich überzeugt bin, daß die Mathematik auch da noch weitgehend irgendeine Ordnung sieht, wo wir längst Chaos hören; Chaos ist hier nicht streng mathematisch gedacht. Die innere Ordnung, die eine einzelne Schicht charakterisiert, kann zur Typisierung benutzt werden. Jede der einzelnen übereinanderliegenden klanglichen Schichten hat also eine eigene Systematik im Klangaufbau und wird später in der Darstellung eine eigene Farbe bekommen, deren Intensität auf die Lautstärke der Anteile schließen läßt. Die Farbcodierung muß bei einer Analyse frei bestimmbar sein, damit Unklarheiten in verschiedenen Ansichten durchsichtig werden. Die Analyse besteht aus mehreren Durchgängen und soll im Ergebnis den Ablauf eines Stückes in Echtzeit farbig auf einen Bildschirm bringen und von einem Videosystem aufgezeichnet werden können. Ein Computerprogramm müßte so angelegt sein, daß der Rechner selbst einen oder mehrere Durchgänge fordern kann, bis er die einzelnen spektralen Architekturen der Klanganteile erkannt hat. Zunächst erscheint das schwierig, ja undurchführbar, aber irgendwo liegt einmal ein Klang blank oder fast blank, oder er erscheint mehrfach in anderem spektralen Kontext, dann hat der Rechner die Chance ihn zu identifizieren, oder aus dem Kontext - mehreren Spekraltexturen - herauszurechnen. Er legt also selbständig eine Datei der auftretenden Klangfarben an und weist jeder Klangfarbe eine Bildfarbe zu. Die Bildfarbe kann im Nachhinein - wie bereits angedeutet - geändert werden. Auch würde die Anlage einer Spektralbibliothek ermöglicht. Im letzten Durchgang erfolgt dann die Analyse in Echtzeit und wird auf einem Farbmonitor zu sehen sein. Es kann u.U. sehr lange dauern, bis das Ergebnis vorliegt. Sollte die Farbdichte auf dem Bildschirm zu groß werden, müßte man sie reduzieren können, u.U. stellenweise insgesamt vereinfachen durch den Zugriff auf die verschiedenen Darstellungstiefen von Spektren, Dynamik und Analysebandbreite und auf Filter. Dies weniger für die eigentliche Analyse, sondern eher für die Anlage einer Partitur zum Mitlesen oder Mitspielen. In kritischen Fällen sollte man in die Korrekturen manuell über Schiebepotis eingreifen können, wobei diese Steuerungswerte über MIDI fixiert und reproduzierbar sein müßten. (Es ist klar, daß hier MIDI gar nichts mit dem Musiksignal zu tun hat.) Schneidet man das Ereignis, Ton und Bild auf einem shuttlefähigen Videorecorder mit, entsteht eine Analyse mit Zusammenhang von Bild und Ton. Für die Anlage einer Partitur genügt es, in das Videobild Marken zum Umblättern einzutragen. Am Ende ihres Buches erwähnt Martha Brech nicht ganz unvermittelt einen Aufsatz von Konrad Boehmer (KB) und zitiert in einer Fußnote: "Noch nie hat eine Analyse ein musikalisches Werk zum Sprechen gebracht oder ihm gar Geheimnisse zu entlocken gewußt, die es klingend dem feinen Ohr oder dem subtilen Geist nicht ohnehin schon preisgegeben hätte. Wer nicht adäquat hört, dem hilft auch keine Analyse weiter ... (Boehmer 1991:37)". An das ganze Zitat bei Brech seien vor allem analysefreudige Zeitgenossen erinnert und mit der überlegung konfrontiert, sich einer entspannenderen Tätigkeit zuzuwenden, nämlich in STOischer (PR) Ruhe zu komponieren und sich mit Hingabe klanglichen Gestaltungsprozessen zu widmen, anstatt sich in der x-ten Generation mit der Analyse der Analyse der Analyse zu plagen. Es darf beim Lesen dieses Aufsatzes nicht übersehen werden, daß

es heute Analyseverfahren gibt, z.B. im Spektro 3000 von Medav, bei denen

sich die Arbeit weit leichter gestaltet, weil die technischen Merkmale

dem Stand der Zeit angepaßt sind. Aber eine Maschinenbeschreibung

war nicht das hier gesteckte Ziel, und bei solchen Geräten hat man

auch andere finanzielle Dimensionen.

Literaturverzeichnis B) Martha Brech, Analyse elektroakustischer Musik mit Hilfe von Sonagrammen, Frankfurt am Main usw.: Europäischer Verlag der Wissenschaften, Peter Lang GmbH, 1994, 211 Seiten. K) Karkoschka u.a., Neue Musik Analyse, Musikverlag Döring, Herrenberg 1976 (2 Bände). KB) Boehmer, Konrad: Vom Un-Sinn des Analysierens; in: DECIME: Die Analyse Elektroakustischer Musik - Eine Herausforderung an die Musikwissenschaft? Wiss. Kolloqium im Rahmen der 4. Werkstatt; (26.4. - 28.4.), S. 37-46, Berlin 1991. M) Komposition des Rezensenten. ME) MEDAV, Digitale Signalverarbeitung GmbH , Uttenreuth, hier: Spektro-3000, 2-Kanal-Signalanalysator. MV) Rechensystem auf der Brech die Sonagramme analysierte:

P) Prieberg, Fred K.: E M Versuch einer Bilanz der elektronischen Musik, Rohrdorfer Musikverlag, 1980, 297 Seiten. PR) STO ist die File-Extension des Kompositionsprogramms PRESTO von Guerino Mazzola. Antwort auf diesen Artikel von Torbe Reyber im ZeM Heft Nr. 19: Anmerkung zu Sonogrammen

↑Wenn nun der Hörapparat des Analysateurs durch die Konfrontation mit Elektroakustischer Kunst eine derartige Schlagseite bekommen kann, wie sie bei Martha Brech beschrieben wurde, ist über eine Haftpflichtversicherung für Komponisten nachzudenken, falls ein Analysateur den Ton doch zu scharf ins Ohr kriegt. Bei Produzenten ist die Haftpflicht ohnehin weltweit obligatorisch und für manche extraordinaire Sachen sollte der TüV zuständig sein. Neuerdings gilt in der EU bei Anschuldigungen die Beweispflicht für Produzenten, daß z.B. nicht sie selbst, sondern ein anderer ..., der andere ... Das ist ins Kalkül zu ziehen. Meßlatten für den cortikalen Unverträglichkeitsfaktor sind zu definieren, am besten von Maschinenbauern, weil zu erwarten ist, daß die sich kompositorisch neutral verhalten. Prozeßlawinen entstehen, ehe nach einem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts, radikal alle Analysateure aus der Musikwissenschaft entfernt werden müssen (AnalEx-Urteil). Erst der massive Einspruch des Vatikans über E-Mail "edmund.stoiber@csu.maximilianeum.bayern.de" wird den nunmehr arg dezimierten Analysateuren ein Auskommen in Klöstern, Traumfabriken und eigens eingerichteten sonarfossilen Forschungsstätten mit golanastupidem Arbeitsbereich ermöglichen, sodaß dem Vatikan die Fortschreibung der immerwährenden Analyse der Messe von Machaut wenigstens über das Jahr 45OO hinaus gesichert ist. Es ist nunmehr aus Gründen des Selbstschutzes und überhaupt als sichere überlebensstrategie wieder NOTENSCHREIBEN angesagt, weil dann die Dirigenten, bzw. Soundinstallateure die Verantwortung haben. Aus - wird es sein mit den finger- und ohrenspitzenden elektroakustischen Frequenzschraubern. Ein mehrstimmig vokal berufener Elektroakustischer Musikrat wird in Zusammenarbeit mit dem TüV Bayern/Sachen/Ostfriesland die kompositorischen Verträglichkeitsgrenzen mit dem Maschinenbauern festlegen, einen Untersuchungsausschuß bestellen, was bei der Zahl ungehörter Elektroakustischer Musik einen Großteil der Maschinenbauer mit Arbeit und Lohn versorgt. Als Pegelreferenz dienen Holzschuhtänzer und Hufeisenklaviere (BA), deren Zahl nach Pegelbedarf wenigstens auf je hundert erhöht werden kann. Wohl dem, der fixtonal komponiert, sozusagen einen SoundKAT mit Kirchenorgelbypass hat. Und wer völlig ohne Energieverbrauch komponiert, "Bayerns Jugend singt" (Mi), bekommt den musikalischen Umweltorden, die garantiert provinzgezüchtete, handgeschnitzte Haselnußpfeife im jägergrün gebeizten Lindenholzetui mit einem Sträuß-lein feiner Brunnenkresse. Die Gewerkschaft der Stadt- und Landstreicher, deren Können dadurch

festgestellt wird, wessen Geigenkasten am schnellsten in der Donau schwimmt,

sowie die Gewerkschaft der Stadt(ver)pfeifer in Verbindung mit den notenschlüssel-

und parteilosen Ochsen-blasen-paukern und den ungeladen erschienen cubasischen

Ohrwurmzüchtern, haben gegen die FreiBitlerInnen kampflos gewonnen

und feiern diesen exorbitanten Erfolg in 4/4-C-dur+/-100Cent mit Freibier

und alkoholfreien Schmalznudeln im länderübergreifenden Eichenwald.

Anmerkungen Siehe dazu auch Fred K. Prieberg "E.M. für rote Ohren" in: Fred K. Prieberg, E M Versuch einer Bilanz der elektronischen Musik, Rohrdorfer Musikverlag, 1980, Seite 160 ff. BA) Karl Bayer, Nautiker a.D. (Kapitän), schrieb ein Werk, in dem er versuchte in einer Zusammenschau "Philosophie und Musik / Das musikalische Anagramm / Elemente der Musik" alles Wesentliche der Musik zahlen- und beziehungsmäßig zu beschreiben. Kosmos, Kriegsmarine, Kriegsgefangenschaft, Konservatorium spielen darin Rollen am Rande. Bayer wirkte in einer Holzschuhtanzgruppe und besaß tatsächlich ein Hufeisenklavier, wahrscheinlich deshalb, daß er sich für seine Stimmung die Töne selbst zurechtfeilen konnte. Bayer hat sich immerhin zu den ernsthaften Musikwissenschaftlern gezählt und mit diesem Werk den "Theodor Wiesengrund Adornopreis 1977" angepeilt. Mi) Der Kultusminister (In Bayern wurde vor etwa 20 Jahren ein kleiner, runder Sticker mit Violinschlüssel und diesem Aufdruck ausgegeben.).

↑Die Antwort auf die Frage: "Was ist Elektronische Musik?" beinhaltet zugleich eine Antwort auf die Frage: "Was ist Kunst?" unabhängig davon, ob man den Kunstcharakter der Elektronischen Musik bejaht oder ablehnt, vielleicht auch durch die Suche nach einer Antwort zu einer neuen Kunstauffassung gelangt. Sucht man nun wiederum für die auf den ersten Blick neue Kunstauffassung Autoritäten, so kann es durchaus sein, daß eigentlich alte Geschichten für uns in einer anderen Perspektive aktuell werden. Eine der wohl bekanntesten Gestalten aus den griechischen Sagen, Dädalos, ist in der Interpretation von Ovid (Metamorphosen) ein interessantes Beispiel. Zunächst kurz die - alte - Geschichte: Dädalos, wörtlich "Der Kunstreiche", ein Architekt und Künstler in Athen, mußte wegen eines Verbrechens Athen verlassen und floh mit seinem Sohn Ikaros zum König Minos von Kreta. Dort erhielt er den Auftrag, für das Ungeheuer mit Namen Minotaurus eine Art Gefängnis zu bauen, das diesem Mischwesen aus Mensch und Stier eine Flucht unmöglich machen sollte. Dädalos führte diesen Auftrag mit Erfolg aus, das Ergebnis war ein Palast mit verwirrenden Gängen, in dem sich kein Fremder zurechtfinden konnte. Auf die späteren Griechen machte dieses Bauwerk den Eindruck eines Chaos, und sie nannten es deshalb Labyrinth. Nach der Vollendung dieses Auftrages sehnte sich Dädalos jedoch danach, wieder nach Athen zurückzukehren, zumal sich die politischen Verhältnisse geändert hatten, aber Minos wollte ihn nicht gehen lassen. Dädalos erkannte, daß er weder zu Land noch zu Wasser fliehen konnte .Also versuchte er, Mittel zu finden, wie er mit seinem Sohn Ikaros durch die Luft entkommen könnte. Er beobachtete den Flug der Vögel, studierte genau deren Flügel und baute die erste Flugmaschine der Welt. Diesen Vorgang beschreibt Ovid mit den Worten: "Er versenkt sich in die unbekannten Künste und schafft die Natur neu (... ignotas animum dimittit in artes naturamque novat, v.198f.)" . Daß an dieser Stelle der Begriff "artes" steht, dem im Griechischen "techne" (= Kunst, Wissenschaft, Handwerk, Kunstfertigkeit, Kunstverständnis...) entspricht, zeigt eine Kunstauffassung, die Kunst nicht nur in dem sucht, was vom Menschen geschaffen wurde, sondern auch in dem, was von Natur aus vorhanden ist. Natur wird hier offensichtlich nicht als Gegensatz zur Kunst gesehen. Die kunstvolle Natur, die hier Gegenstand des Interesses ist, wird studiert - das meint "animum demittere"-, in diesem Fall die Architektur eines Flügels, oder allgemein, der Bauplan eines Naturphänomens, mit dem Zweck, ein solches Objekt selbst zu gestalten. Das Ergebnis soll aber nicht nur ein Abbild des Vorbildes sein, sondern auch eine Neugestaltung, da die Flügel nun die neue, in der Natur bislang nicht vorgesehene Funktion haben, einen Menschen zu tragen, und aus diesem Grund entsprechend anders gebaut werden müssen. Was Dädalos hier schafft, ist nach heutiger gängiger Auffassung sicher eher das Werk eines Ingenieurs, da dieses eine ganz bestimmte Funktion erfüllen bzw. einem praktischen Zweck dienen soll. Die Trennung zwischen zweckfreier Kunst und kunstvollem Handwerk war der klassischen Antike jedoch fremd, auch Dichtung und Musik hatten einem Zweck zu dienen(1). Infolgedessen können wir in Dädalos nicht nur den Architekten und Ingenieur, sondern auch den Künstler sehen, was ja sein Name bereits zum Ausdruck bringt. Hier ist wohl wichtig zu wissen, daß der mythische Dädalos nicht eine reine Gestalt der Phantasie ist, sondern ein historischer Dädalos den Stoff für diese Sage geliefert hat. Dieser historische Dädalos galt als einer der großen Künstler, dessen Neuerungen in der Statuenplastik das Ende der altägäischen Kunst einleiteten. Er soll nämlich den Statuen natürlichere Haltung und Aussehen gegeben haben z.B. durch abgwinkelte Arme, auseinandergestellte Beine und geöffnete Augen. Damit hat aber der historische Dädalos dasselbe getan wie der mythische: Er hat - anders wäre seine Neuerung nicht möglich gewesen - die Natur beobachtet und genau studiert und versucht, sie mit seinem Material neu zu schaffen. Was macht also der Künstler Dädalos? Er beobachtet die Natur, bemüht sich mit den Kräften seines Verstandes darum, ihre Gesetze zu erkennen und anzuwenden, und zwar in einer neuen Weise, so daß etwas bisher nicht Dagewesenes entsteht. Ein solcher Künstler geht rational vor. Auch wenn er sich auf Athene bzw. Minerva als Schutzgottheit berufen kann, so versetzt ihn keine Muse in den Zustand der Verzückung, und er schafft sein Werk nicht in einem Zustand der Ekstase, sondern er läßt sich bei vollem Bewußtsein von der exakten Beobachtung der Natur leiten. Er ahmt mit seinem Können und Wissen die Natur nach und verändert sie zugleich nach ihren Gesetzen. Auf diese Weise erweitert er die Natur, schafft Neues, ist innovativ. Wie Dädalos in seiner Zeit mit seinen Mitteln die Natur bzw. die Wirklichkeit versucht hat zu erkennen und auf Grund dieser Erkenntnis in Teilbereichen neu zu gestalten, so können wir heute mit der Technologie unserer Zeit die Natur eines Teilbereiches, nämlich die der Klänge, erforschen und neu gestalten. Das geschieht dadurch, daß wir uns intensiv mit der Sache beschäftigen (= aimum in artes demittere), die Gesetze versuchen zu ergründen und verstehen, um sie dann in einem kreativen Prozeß anzuwenden (= naturamque novare), etwas Neues zu schaffen, bisher nicht Dagewesenes. So wie Dädalos mit seiner Erfindung neue Wesen geschaffen hat (nach Ovid mußten Dädalos und Ikaros bei ihrem Flug einem Betrachter als göttliche Wesen erscheinen), so können wir mit den Erfindungen bzw. den Geräten unserer Zeit völlig neue Klänge produzieren, die einem ungewohnten Hörer auch göttlich, teuflisch oder wie aus einer anderen Welt vorkommen können. Sich auf dieses Abenteuer einzulassen, erfordert auch Mut und Risikobereitschaft, da völlig neue Wege gegangen werden müssen. Bei diesem Höhenflug ist die Gefahr des Absturzes immer gegeben. In der Sage ist überliefert, daß Ikaros aus jugendlichem Leichtsinn heraus sich nicht an die Ermahnungen seines Vaters gehalten hat und in einer Art Höhenrausch der Sonne schließlich so nahe kam, daß das Wachs schmolz, das die Federn seiner Flügel zusammenhielt. Er ist in das nach ihm benannte Ikarische Meer gestürzt. Der tödliche Absturz des Ikaros wird gerne als Beispiel für

die unberechenbaren Gefahren der modernen Technik herangezogen und als

Argument dafür verwendet, daß diese Technik eigentlich der Feind

des Menschen ist, zumal Ovid selbst sie als "verderblich" (damnosas artes,

v.215) bezeichnet(2). Doch ist bei dieser technikfeindlichen Interpretation

außer acht gelassen, daß Dädalos sehr wohl um die Gefahren

wußte, sie auch richtig eingeschätzt hat und deshalb vor dem

Flug alles geprüft und seinem Sohn die entsprechenden Anweisungen

gegeben hat. Nicht die Technik war das eigentliche Risiko, sondern der

Mensch, der auf Grund seiner Entwicklung für diese neue Technik noch

nicht reif war. Mit J. Weizenbaum könnte man sagen, es sind "gesellschaftliche

Fehler," die zu dem Risiko für den Menschen führen. Dädalos

haben offensichtlich nicht nur die nötige Sachkenntnis vor dem Absturz

bewahrt, sondern auch seine Vernunft. Dädalos wäre - auf unsere

Zeit übertragen - vielleicht ein Repräsentant einer "vernünftigeren

Gesellschaft, die den Computer sorgfältiger und überlegter benutzt."(3)

(1) Zweck der Dichtung und Musik war es nach der klassischen Theorie, den Charakter zu bilden und auf die Gefühle des Menschen Einfluß zu nehmen. (2) Dieses negative Urteil ist nicht nur vor dem Hintergrund der menschlichen Tragödie zu sehen, sondern ist auch typisch für die antike Einstellung der Technik gegenüber. (3) Joseph Weizenbaum ist einer der großen Pioniere auf dem Gebiet der Informatik, zugleich aber auch ein sehr bedeutender Computerkritiker. Am 21. Juli 95 war in der Badischen Zeitung ein Interview mit ihm abgedruckt, auf das sich die Zitate beziehen.

↑Zwei Richtungen sind es, die u.a. die heutige Diskussion um Elektronische Musik beherrschen. Man kann sie benennen als "Naturalismus" und "Technizismus". Der Naturalismus ist in der bildenden Kunst eine Vorgehensweise, die Wirklichkeit, so wie zu sein scheint, abzubilden. Mit der Einführung der Zentralperspektive vor ca. 500 Jahren ist dieses Mittel als angeblich richtiges Abbildungsmedium in die abendländische Kunst eingegangen. Der Fotoapparat ist ein spätes Produkt dieser Denkweise. In Wirklichkeit liegt aber in der vermeintlichen Richtigkeit der perspektivischen Darstellung eine Täuschung, zum Ausdruck kommt das schon mit der Bezeichnung "illusionistische" Malerei, denn die Perspektive verkürzt die offene Wirklichkeit auf das Augenmaß und damit auf den Menschen mit seinen begrenzten Fähigkeiten. Frühere und auch moderne Bilddarstellungen waren und sind nicht perspektivisch, sie wirken auf den perspektivisch voreingenommenen Betrachter vermeintlich falsch, zeigen aber gerade darin, daß die Wirklichkeit offenbar nicht nur eine richtige Perspektive hat, sondern deren viele, vielleicht sogar unendliche. In der Elektronischen Musik wird gerade in den letzten Jahren versucht, die "natürlichen" akustischen Instrumente möglichst "naturgetreu" nachzubilden, besser nachzuhören, je natürlicher, sagen wir sogar, je zentralperspektivischer, desto richtiger, desto besser, desto natürlicher. Also ein Naturalismus, und diesem fehlt gerade etwas Wesentliches, das die nichtperspektivische Darstellung der Wirklichkeit enthielt und das den Menschen auch auszeichnet: die Fähigkeit zur Abstraktion, sozusagen hinter den Klang zu hören. Diese Abstraktion ist ein anderer Teil der Wirklichkeit, sie reduziert diese auf ein Wesentliches, Zeitloses, das von der perspektivischen Erscheinung losgelöst ist und auf etwas Grundlegendes, Unperspektivisches hinweist. So stellt die Sägezahnwelle eine abstrakte, idealisierte perspektivlose Trompete dar, die Rechteckwelle mit ihren ungeraden Obertönen eine ebensolche Klarinette und die Sinuswelle eine ebensolche Flöte. Die "perspektivische" Trompete wäre dann die von einem Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Umgebung, vielleicht sogar unsauber "geblasene". Es geht sicher nicht darum, daß wir auf die natürliche Trompete in naturalistischer Nachahmung als Preset-Klang verzichten wollen, aber Elektronische Musik ist in ihrer Grundeigenschaft eine Abstraktion, und der Produzent Elektronischer Musik sollte bereit sein, mit solchen Abstraktionen umzugehen, und der Hörer gewillt sein und wissen, daß er hier Abstraktionen zu hören gezwungen ist. Der Technizismus oder die Technik ist ein Gebiet, bei dem menschliche Fähigkeiten sich verbessernd und verändernd abstrahieren lassen und damit neue Grundlagen und Fähigkeiten machbar werden. Die Technik führt etwa zur Abstraktion der menschlichen Geschwindigkeit, d.h. zu einer das menschliche Maß übersteigenden Geschwindigkeit oder einer das menschliche Maß bei weitem übersteigenden Transformation und Manipulation der Zufallsbildung. Diese Techniken, diese Technologien lösen uns von der menschlichen Perspektive und damit Einengung, sie führen uns quasi zum Kern der Sache, vielleicht sogar zur Idee der Sache, zur Geschwindigkeit und Transformation an sich. Über die Technifizierung der neuen Elektronischen Musik ist in einem Artikel einer Musikzeitung folgendes zu lesen (hier etwas abgewandelt): Elektronische Musik, Soundausstellungen u.ä. "zwingen zu ästhetischen und kunsttheoretischen Reflexionen über das Phänomen Technik. Man kann unter dem Titel von der Maschinenmusik und der algorithmischen Struktur den Umstand beklagen, daß sich Produzenten selten Rechenschaft darüber ablegen, in welchem Ausmaß der Einfluß technischer Geräte und anderer technischer Verfahren die Grundlagen schöpferischer Arbeit verändert haben. Bereits um 1920, insbesondere bei Varése, scheint die Idee einer Musik ohne Menschen herauf. Seine ästhetischen Vorstellungen konnten sich jedoch erst mit der Entwicklung adäquater technischer Verfahren durchsetzen. In Kompositionen, die auf algorithmischen Strukturen beruhen, ist die Tendenz zur Auflösung des Subjektes und damit Ablösung des Menschen zum Abschluß gekommen. In derart formalisierter Musik spielt der Selbstausdruck des Komponisten, tragende ästhetische Prämisse seit dem 18. Jahrhundert, keine Rolle mehr". Zu Grunde liegt nicht mehr eine Idee eines Subjektes, sondern Klangphänomene, die sich aus stochastischen Modellen ableiten lassen. Man kann nur hoffen, daß die Elektronische Musik zu diesen Prinzipien zurückfindet und nicht den Weg zu "naturalistischen" gegenwarts- und modeabhängigen Instrumenten zurückgeht, wie sie etwa der neue Synthesizer QS 300 von Yamaha darstellt. Es wäre traurig, wenn es dazu käme, wie in einem Statement in einer Keyboardzeitschrift ausgedrückt wird, daß der Musiker kaum Kenntnisse benötigt, sondern er greift auf vorgefertigte Elemente zurück, die er zu einem neuen Stück kombiniert. Die Fähigkeit zur Abstraktion bleibt auf der Strecke, die Wirklichkeit wird genommen, wie sie ist, ein platter Naturalismus, in dem wir hoffentlich nicht versinken.

Rückseite

|

|

© ZeM e.V. | ZeM Mitteilungsheft Nr. 18 - Herbst 1995

|