ZeM Mitteilungsheft Nr.

Redaktion: Rettbehr Meier

Editorial

2001, das Hoffnungs- oder Horrorjahr so mancher Science-Fiction

Phanstasie, was hat es unter neuer Führung dem Verein gebracht? In

erster Linie einen sehr erfreulichen Neuzugang: Herr Prof. Dolge ist

nun noch einmal offiziell im Verein zu begrüßen.

Dann natürlich die Soundaustellung, nach einjähriger

Pause wieder in der Steinhalle in Emmendingen, bei der sich alle

aktiv beteiligten, was ich

höchst erfreulich und bemerkenswert fand. Denn die meisten

Mitglieder - mich eingeschlossen - bedurften bisher einer gewissen

Eingewöhnungsphase, bis sie selbst als Produzenten aktiv wurden.

Elektronische Musik steht auch weiterhin im Spannungsfeld

zwischen Musik, Naturwissenschaft, Mathematik und Technik, die

Auseinandersetzung damit berührt in gewisser Weise sogar

philosophische Fragestellungen, was auch an dieser ZeM-Heft Ausgabe

deutlich wird.

Da dieses Heft zum Jahresende fertig werden wird, wünsche

ich allen Mitgliedern ein gutes und künstlerisch befriedigendes

Jahr 2002.

Rettbehr Meier

↑

Klaus Weinhold

Klingende Steinhalle

Seit ca. 20 Jahren haben wir, besser: hat man die Möglichkeit, besser: die

Möglichkeiten, elektronische, besser: elektroakustische Musik, besser: Sounds

herzustellen, besser: sie zu produzieren, schlechter: zu komponieren. Schon bis

hier eine Menge neuer sprachlicher Ausdrücke, die eigentlich einer genauen

Definition, also einer erforderlichen Eingrenzung harren. So ist wohl die

Bestimmung "elektroakustisch" gar nicht so unzutreffend, denn das Wort

elektro- elektronisch ist zu weitläufig. Wir wollen und müssen den Bezug zum

Hören herstellen und das dazugehörige Wort ist griechisch akouein = hören.

Lassen wir die anderen Worte auf sich beruhen, dass aber Musik durch Klang

und Komposition durch Produktion ersetzt werden, wird hier behauptet, zunächst

ohne Begründungen und Beweise zu liefern.

Eine kurze Gegenüberstellung: elektronische (gleich elektroakustische)

Klänge sind möglich, potentiell, klassische Musik ist tatsächlich, real.

Elektronische Musik ist stets neu zu erzeugen und zugleich erzeugbar, klassische

Musik ist als schon immer gegeben erstarrt. Elektronische Musik ist flüssig wie

Wasser und Wolken, sich stets verändernd, flüchtig, kurz: sie ist frei und offen.

Klassische Musik ist gebunden, Gefolgschaft fordernd, die Freiheit

einschränkende Bedingungen stellend u. v. m.

Man hört und sieht schon (man sieht keine Musiker): Offenbar besteht ein

grundlegender Unterschied zwischen dem elektronischen Sound und der

klassischen Musik der Töne. Tatsächlich, damit ist alles gesagt in

vordergründiger, kurzer Theorie und einfach ausgedrückt. Hier ist offensichtlich

ein Bruch passiert, so wie es viele dieser Symmetriebrüche in dieser Welt gibt:

so z. B. die Spaltung anorganisch - organisch. Dieser Bruch vom Organischen:

"Musik aus dem Bauch", "Musik, die zu Herzen geht" zum Anorganischen:

"technisch, tot, maschinell, intellektuell" muss gehört und gesehen

("Lautsprecher") werden, um Zugang zu finden zu diesem anorganischen und

sicher inhumanen Sound.

Wir haben in den letzten 20 Jahren solche unorganischen Klänge "vorgeführt",

daraus entstand der so unbefriedigende Ausdruck "Vorführung". Dennoch:

Vielleicht war das Wort gar nicht so abwegig, wir führten "vor" und nicht

"nach", wir spielten nicht "nach", sondern "vor", wir gingen nach vorn in eine

Zukunft, die damals, quasi aus dem Nichts entstand, mit Synthies, Recordern und

Keyboardboxen hin zu dem, was heute nach 20 Jahren im Mittelpunkt der

Soundelektronik steht.

Mag sein, dass wir damit ein vorläufiges Ende erreicht haben, zumindestens so

lange noch Klang über technische Medien als Ausgabe und Ohren als Empfänger

in Geltung sind.

Noch einige Reflexionen zu den Begriffspaaren Komposition - Produktion

oder Plan - Ablauf oder wieder: Mögliches - Gemachtes oder Vorgegebenes -

Gefestigtes. Ein Reinhören in die "Klingende Steinhalle" dieses Jahres gibt

Aufschlüsse und Erkenntnisse. Jeweils zu Beginn der drei Veranstaltungen

erklang eine echte, sich produzierende, umfassende Soundvorführung:

Cassettenrecorder, ein Mischpult wurden unregelmäßig mit den Reglern bedient,

die freie Regel ergab lediglich eine statistische Verteilung der Reglerbewegung.

Was die Cassetten an Klangmaterial abgaben, war weitgehend unbekannt:

produzierte Klänge aus 20 Jahren mit verschiedenen Instrumenten und

Programmen. Das Ergebnis war vielleicht positiv und negativ verblüffend, es

war aber eines: unvorherhörbar und nicht mehr reproduzierbar. Sicher: Die

Abläufe hätten auf einem modernen HD-Rekorder gespeichert werden können,

eine Komposition mit motorgesteuerten Fadern, aber das hätte eines zunichte

gemacht: die totale Freiheit und Freizügigkeit der Abläufe. Hätte jemand eine

"Aufnahme" machen wollen, hätte man zurufen müssen: "Bitte nicht, das ist zum

einmaligen Hören und Vergessen gemacht". Eine kontingente, zufällige Musik

und sagen wir ruhig: Musik.

Im Vorraum der Steinhalle erklang eine andere Produktion:

Softwareprogramme hatten unter gegebenen Randbedingungen Klänge erzeugt,

manche gleich oder ähnlich, leise, meditativ zum Mithören einladend. Diese

Abläufe waren nun reproduzierbar gemacht worden, die Freiheit der

kontingenten Produktion war hier festgestellt worden, sie sollte nicht vergessen

werden, sie sollte Geschichte werden und darum auch einmalig sein.

Die neuen Produktionen können aber auch - und das nicht zu knapp -

Anleihen nehmen an klassischen Vorbildern: der fixierten, einmalig in jeder Zeit

reproduzierbaren Komposition, Stücke, mit Namen versehen, auf etwas

hinweisend, also eine Referenz habend, zeitlich begrenzt. Diese Stücke machen

das Hören einfacher, befreit von der lähmenden Ungewissheit, nicht zu wissen,

wo man ist und was das ist.

Die "Klingende Steinhalle" wird für die Elektronische Musik selbst zum

Symbol. Die Halle ist eigentlich Angebot: mit Menschen gefüllt zu sein, die

ausgerichtet auf Redner oder Musiker hingewandt sind, fixiert und geführt mit

bedeutenden und aussagekräftigen Medien. Bei uns erklang die Halle mit

bedeutenden neuen, bedeutungslosen Klängen, die nicht als musikalische

Medien auf anderes hinweisen, etwa auf die "höhere, bessere Welt" oder die

Menschen zum gemeinsamen Gebet vereinen, hin zu der Apsis, die auch auf

gottesdienstliche Verwendung der Halle hinweist.

Die Halle erklang bei uns in sich als Raum gewordener Klang. Sie erklang, wie

wenn sie sagen wollte: "Sono, ergo sum". Es erklingt, also erklingt es. So haben

wir vielleicht ohne es zu wollen und zu ahnen einen solchen Quantensprung und

auch eine Traditionsverletzung in der "Klingenden Steinhalle" vollzogen. Das

will viel heißen: Der Weg von Musik zum Sound, aber auch der Weg vom "ich

bin, ich spiele" zu "es spielt" und "es ist". Die "Klingende Steinhalle" klingt,

hoffen wir, noch mehrere Jahre.

↑

Gerda Schneider

Was ist das Neue?

Was ist das Neue? Diese Frage wurde vor kurzer Zeit auf einer

Zusammenkunft von Pädagogen gestellt, die sich mit den Neuen

Medien etwas intensiver beschäftigen, bezogen auf das Neue an den

Neuen Medien. Wir erhielten eine durch wissenschaftliche Literatur

gestützte Antwort: Das Neue an den Neuen Medien ist die

integrative Verknüpfung der Medien auf digitaler Basis.

Das Funktionieren beruht auf der Navigation und der

Rückmeldung (Interaktion). Durch die Neuen Medien, das haben wir

alle inzwischen nicht nur gelesen oder gehört, sondern auch selbst

erfahren, ändert sich der Umgang mit Wissen, der Erwerb von

Informationen, die Art des Lernens, die Arbeitsmethoden und v.a. das

Internet, der Inbegriff für Neue Medien, verändert unser

Denken und auch unsere Verhaltensweise. Dies wird besonders am

Leseverhalten deutlich, wie in folgendem Text von Ernst Fischer,

Professor am Institut für Buchwissenschaft an der

Johann-Gutenberg-Universität Mainz und Mitglied des

Encarta-Beratergremiums, beschrieben: Elektronische

Netzwerke sind

außerdem ein flüchtiges Medium: "Der User kann sicher sein,

immer überwältigend viel an Information anzutreffen, aber

niemals kann er sicher sein, die Informationsangebote unverändert

wieder so anzutreffen, wie er sie schon einmal gesehen hat. Dieser

Flüchtigkeit und der bloßen Virtualität der

Kommunikationswelten ist der Mensch aufgrund seiner in

prähistorischer Zeit erworbenen Grundausstattung nicht ohne

weiteres gewachsen, er muß sich des Dauernden vergewissern, um

sein Bewußtseinskontinuum von außen her zu stabilisieren.

Die "Antiquiertheit des Menschen" (Günther Anders) angesichts des

technologischen Fortschritts wird einmal mehr offenbar. ... Schon sind

aber Anpassungsleistungen zu beobachten, durch die sich die geistigen

Prozesse selbst verändern. Hypertexte erfordern ein anderes

Leseverhalten als der lineare Text des Buches, bei dem es Anfang und

Ende und für den Leser jederzeit Gewißheit darüber

gibt, an welchem Punkt des Mitteilungskontinuums er sich befindet. Wenn

es zutrifft, daß elektronische Netzwerke die Struktur

menschlichen Denkens zutreffender abbilden als das Buch, dann wäre

in dieser strukturellen Affinität zum assoziativen Denken das

Faszinosum des Internet begründet, das als ein "externes Gehirn"

betrachtet werden kann. Netzkommunikation tritt uns ähnlich wie

Lesen bereits als eine eigene Kulturtechnik entgegen. Das Flanieren in

Cybercity fördert ein geistiges Nomadentum, erweitert unser

Realitätsverständnis um eine neue mediale Dimension, - der

Mensch bleibt aber auch hier das Maß aller Dinge".

Wir von ZeM haben uns nun nicht Multimedia verschrieben,

wollen den Sound pur, hören und sonst nichts - aber: trifft nicht

das Grundsätzliche des oben festgestellten Sachverhalts auf die

Elektronische Musik zu? Kann man hier vielleicht von einem Fraktal

sprechen? Und was ist dann damit genau gemeint?

Nehmen wir den einführenden Text "Elektronischer Klang"

zu unserer Veranstaltung "Klingende Steinhalle" vom September 2001: Dem

linearen Vorgehen beim Lesen eines Buches entspricht die Komposition,

die Anfang und Ende hat, deren Ablauf in jedem Teil zeitlich genau

festgelegt ist. So wie jedes Kapitel in einem Buch seinen Platz im

Kosmos des Buches hat, bilden die Teile einer Komposition ein

organisiertes Ganzes. Ein Musikstück aber, dessen Ablauf der

Zufall regiert, ein Prozess, nicht komponiert, ermöglicht ein

"Flanieren", ein "Nomadentum" in der Welt des Sounds. Solche

Klänge, solche Musik führt zu unerwarteten Ergebnissen, so

wie auch beim Surfen im Netz, ein solches Stück ist offen, und so

wie der Weg beim Surfen immer wieder anders verlaufen kann, es sei

denn, ich wähle bewusst den gleichen Weg, so klingt auch diese

Musik immer wieder anders, werden die Produktionen jedesmal anders

ablaufen, können abgebrochen werden, wie das Surfen im Netz,

können auf Irrwege führen - aber man kann auch da an

irgendeiner Stelle wieder einsteigen, und dann wird nicht einfach von

derselben Stelle aus genau gleich wieder weiter gemacht, sondern von

diesem Punkt aus kann der Ablauf ein anderer sein.

Auch wenn das "Material" auf einem Datenträger

festgehalten worden ist, jede Vorführung ist neu und

vergänglich. Genauso wird es sie nicht mehr geben. Wenn es im

Originaltext heißt: "Der User

kann sicher sein, immer wieder

überwältigend viel an Informationen anzutreffen, aber niemals

sicher sein, die Angebote unverändert wieder so anzutreffen, wie

er sie schon einmal gesehen hat", so trifft das auf unsere

Vorführungen zu, wir müssen nur den "User" durch den

"Hörer" ersetzen.

Diese unbegrenzten Möglichkeiten, diese Offenheit

können

faszinierend sein, d.h. sie verzaubern uns oder etwas negativer sie

verhexen uns, m. a.W.: sie ziehen uns in ihren Bann. Warum das so ist,

wird ebenfalls an einer anderen Stelle gesagt: "Dieser Flüchtigkeit

und der bloßen Virtualität der Kommunikationswelten ist der

Mensch aufgrund seiner in prähistorischer Zeit erworbenen

Grundausstattung nicht ohne weiteres gewachsen, er muß sich des

Dauernden vergewissern, um sein Bewußtseinskontinuum von

außen her zu stabilisieren. Die "Antiquiertheit des Menschen"

(Günther Anders) angesichts des technologischen Fortschritts wird

einmal mehr offenbar". Es ist also die Entsprechung zu unserer

Gehirnstruktur. Dieser Befund ist sehr interessant, zeigt er doch auf

ganz andere Weise das Menschliche der Elektronischen Musik, die diese

Prinzipien realisiert.

Doch wird auch auf ein Phänomen hingewiesen, das wir nur

bestätigen können: Freiheit zieht uns nicht nur in ihren

Bann, indem sie bei uns angenehme Gefühle, Freude - man denkt hier

an "Freude schöner Götterfunke" -auslöst, sie bewirkt

auch Angst. Dies hängt, wie auch in diesem Artikel dargelegt,

damit zusammen, dass der Mensch, als er sich zum homo sapiens

entwickelte, Orientierung und Sicherheit benötigte, um

überleben zu können. Uns geht es aber in diesem Bereich nicht

ums Überleben, wir können in der Welt der elektronischen

Klänge die Freiheit nutzen und die "Antiquiertheit des Menschen"

wenigstens versuchen zu überwinden.

Quellen:

"Buch und Internet - Perspektiven einer neuen

Medienkonkurrenz," Microsoft(r) Encarta Enzyklopädie 2000. (c)

1993-1999 Microsoft Corporation.

↑

Peter Kiethe

Von Hüllkurven und

niederfrequenten Oszillatoren

In der ersten Folge dieser Csound Reihe [ZeM Heft 23] wurde die Installation

beschrieben und ein Programm vorgestellt, mit dem auf einfache Art und

Weise Csound bedient werden kann. Den Abschluss bildete das erste

Projekt - die Erzeugung eines Sinustons. In diesem Artikel wird der

Einsatz von Hüllkurven und LFOs (Low Frequency Oscillators) und

deren musikalische Wirkung beschrieben. Außerdem gehe ich

näher auf Header, Variablen und P-Felder in Csound ein.

1. Die Hüllkurve

instr

1

a1 oscil 10000, 440, 1

out a1

endin

So sah ein Teil unseres Orc-Files aus dem letzten Artikel aus.

Es bewirkt die Erzeugung eines Klanges mit einer Amplitude von 10000

und einer Frequenz von 440 Hz. Die Tonlänge und Grundwellenform

wird im Sco-File definiert. Wie muß man dieses File

verändern, damit sich die Tonhöhe innerhalb eines Klangs

verändert? Der Ton soll innerhalb einer Sekunde von 440 Hz auf 880

Hz gleiten.

istr

1

kfrq line 440, 1, 880

a1 oscil 10000, kfrq, 1

out a1

endin

Zur Lösung dieses Problems benötigen wir den Befehl

line. line definiert eine Variable, hier kfrq, der das Gleiten von 440

Hz bis 880 Hz innerhalb einer Sekunde zugeordnet wird. Diese Variable

ersetzt in der nächsten Zeile die Konstante 440. Natürlich

kann man die Lautstärke genauso verändern. Bei mechanischen

Instrumenten verändert sich die Lautstärke kontinuierlich.

Spielt ein Instrumentalist einen Flötenton, so hört man

zunächst das Anblasgeräusch. Die Lautstärke nimmt danach

ab, bis ein konstanter Pegel erreicht wird, bei dem der Instrumentalist

den Ton hält. Unterbricht der Instrumentalist den Ton, so folgt

eine Ausklingphase. Diese "Umschreibung" der Lautstärke wird in

Synthesizern von einer Hüllkurve (Envelope) übernommen. Die

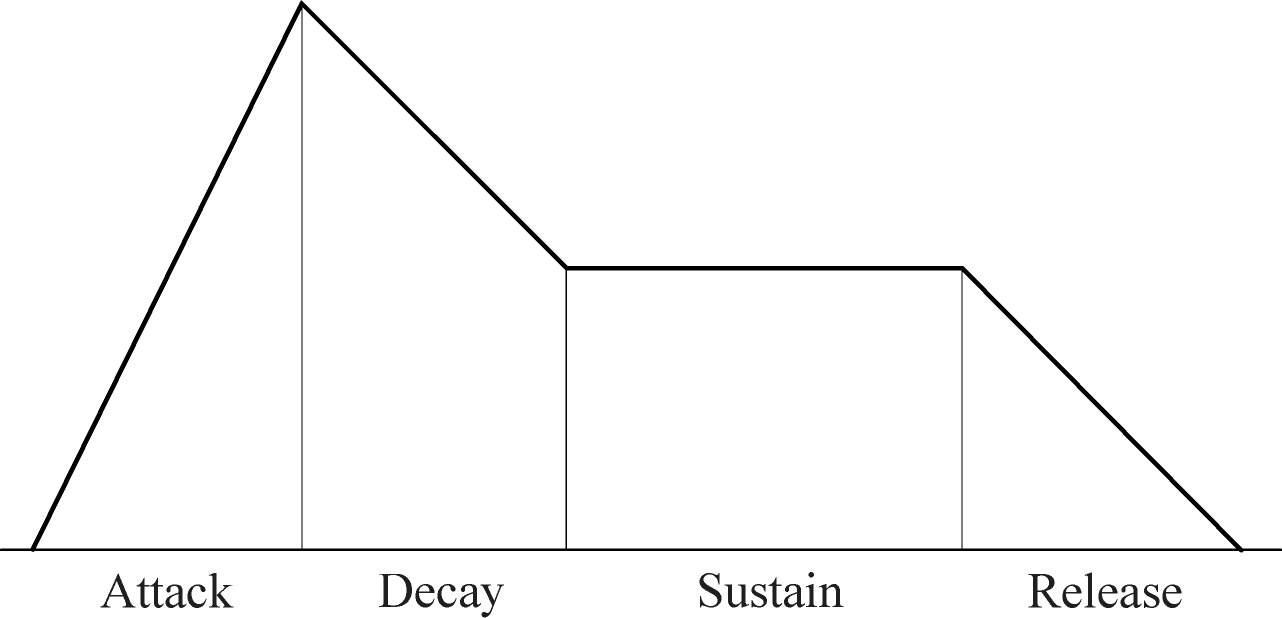

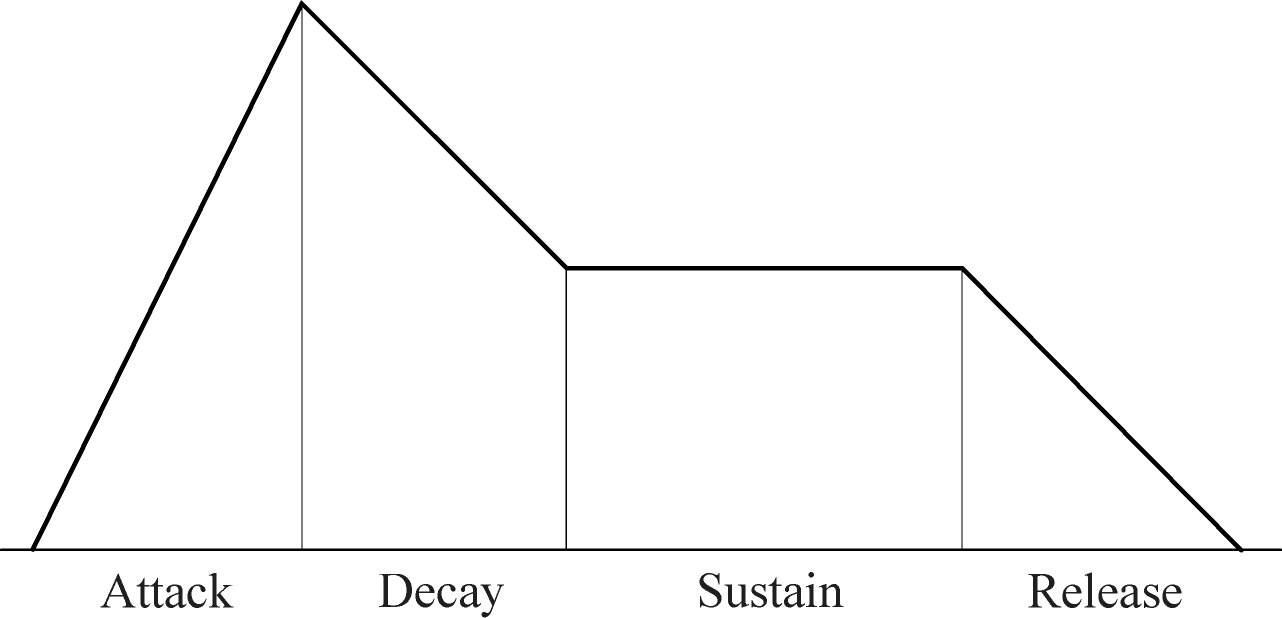

klassische Hüllkurve wird in 4 zeitliche Phasen eingeteilt:

- Attack: der Ton schwingt ein bis er die höchste

Lautstärke erreicht

- Decay: der Ton wird leiser bis er die vom Instrumentalisten

gehaltene Lautstärke erreicht

- Sustain: die Haltephase mit konstantem Pegel

- Release: die Ausklingphase, die Zeit zwischen Absetzen und

Verklingen des Tons

Diese Phasen werden durch die unten stehende Abbildung

verdeutlicht.

Will man unseren Sinuston mit einer Lautstärkenhüllkurve

versehen, benutzt man am besten den Befehl linseg.

instr

1

kamp

linseg 0, 0.1, 15000, 0.2, 10000, 0.6, 10000, 0.1, 0

kfrq

line 440, 1, 880

a1

oscil kamp, kfrq, 1

out 1

endin

Unser Sinuston wurde im oberen Beispiel durch eine

Lautstärkenhüllkurve erweitert. Innerhalb 0.1 Sekunden

erreicht der Sinus seine höchste Lautstärke von 15000,

schwingt innerhalb von 0.2 Sekunden auf 10000 zurück und wird

für 0.6 Sekunden auf dieser Lautstärke gehalten. Danach

verklingt der Sinus innerhalb von 0.1 Sekunden.

2. Die P-Felder

Meistens will man für unterschiedliche Töne

unterschiedliche Frequenzen, Tonlängen oder Lautstärken

verwenden. Der erste Ton soll z. B. innerhalb einer Sekunde von 440 Hz

auf 880 Hz gleiten. Der zweite Ton soll innerhalb einer halben Sekunde

von 880 Hz auf 660 Hz gleiten, usw. Es wäre umständlich, wenn

man für jeden Ton ein neues Instrument definieren müsste.

Deshalb kann man innerhalb des Orc-Files Variablen definieren, deren

Werte erst im Sco-File gesetzt werden. Ein Beispiel haben wir bei

unserem Sinus schon kennengelernt. Im Sco-File wird die Tonlänge

angegeben. Die ersten drei Parameter des Sco-

Files sind festgelegt. Der erste Parameter gibt die Nummer des zu

verwendenden Instruments an, der zweite die Startzeit, der dritte die

Tonlänge. Weitere Parameterfelder (P-Felder) können im

Orc-File definiert werden:

instr

2

ifrq1 =

p4

ifrq2 =

p5

kamp

linseg 0, 0.1, 15000, 0.2, 10000, 0.6, 10000, 0.1, 0

kfrq

line ifrq1, 1, ifrq2

a1

oscil kamp, kfrq, 1

out a1

endin

Hier werden zwei P-Felder definiert. Da die ersten drei P-Felder fest

vorgegeben sind, beginnt die Definition bei P-Feld 4, hier p4. p4 gibt

die Anfangsfrequenz an und p5 die Endfrequenz. Will man das oben

beschriebene Szenario programmieren, dann sieht unser Sco-File in etwa

so aus:

;

instr sta dur frq1 frq2

i2 0 1 440

880

i2 1 .5 880 660

e

Der erste Ton hat eine Tonlänge (dur = duration) von

einer Sekunde, beginnt bei einer Frequenz von 440Hz und endet bei

880Hz. Der zweite Ton beginnt nach einer Sekunde und dauert 0.5

Sekunden. Die Frequenz gleitet von 880Hz auf 660Hz. Die 4. Spalte gibt

also die Parameter für p4, die 5.Spalte die Parameter für p5

an, usw.

Kompiliert man die Files wird die Hüllkurve für den 2.Ton

nach einer halben Sekunde abgeschnitten. Ebenso kann das Gleiten von

880Hz auf 660Hz nicht vollständig durchgeführt werden, da im

Orc-File 1 Sekunde dafür vorgesehen wurde. Wir müssen das

Orc-File derart ändern, dass die Hüllkurve und das Gleiten

sich nach der Tonlänge richten. Die Tonlänge wird im Sco-File

als 3. Parameter (p3) definiert. Wir müssen also nur statt einer

Sekunde eine Variable, die p3 repräsentiert, einsetzen.

instr

2

idur = p3

ifrq1 = p4

ifrq2 = p5

kamp linseg 0, idur*0.1, 15000, idur*0.2, 10000, idur*0.6, 10000,

idur*0.1, 0

kfrq line ifrq1, idur, ifrq2

a1 oscil kamp, kfrq, 1

out a1

endin

Den Hüllkurvenlängen werden passende prozentuale

Längen zugewiesen. Zusammengerechnet ergibt sich die gesamte

Tonlänge: idur*0.1+idur*0.2+iddur*0.6+idur*0.1=idur.

3. Der LFO

LFO bedeutet Low Frequency Oscillator, also niederfrequenter

Oszillator. Darunter versteht man in der Regel einen Oszillator der im

unhörbaren Frequenzbereich von 0 Hz bis 20 Hz schwingt. LFOs

werden für kontinuierlich sich ändernde Klangparameter

eingesetzt, z. B. für ein Tremolo oder Vibrato. Ein Tremolo ist

ein schneller, kontinuierlicher Wechsel der Lautstärke. Das

Vibrato ist der schnelle kontinuierliche Wechsel der Tonhöhe.

In Csound verwendet man für LFOs den oscil Befehl und weist eine

entsprechend niedrige Frequenz zu. Das unten stehende Blockdiagramm

veranschaulicht den Signalfluss bei einem Tremolo.

Der Amplitude wird der Wert des LFOs hinzuaddiert. Verwendet

man als Grundwellenform des LFOs einen Sinus, wird die sich durch die

Addition ergebende Lautstärke kontinuierlich lauter und leiser.

Wie oft dieser Wechsel zwischen Laut und Leise auftritt wird durch die

Frequenz des LFOs bestimmt. Bei 1 Hz haben wir einen Zyklus pro

Sekunde, bei 2 Hz zwei Zyklen, usw. Wie stark der LFO die

Lautstärke des Oszillators beeinflusst, wird durch die Amplitude

("Density") des LFOs bestimmt. Je höher die LFO Amplitude, um so

größer wird der Unterschied zwischen Laut und Leise. Es

folgt das passende Orc-File:

instr

3

idens1 = p4

ispeed1 = p5

alfo1 oscil idens1, ispeed1, 1

a1 oscil 10000+alfo1, 440, 1

out a1

endin

Die LFO Intensität und Geschwindigkeit wird im Sco-File

angegeben. Ähnlich verhält es sich, wenn man ein Vibrato

erzeugen möchte:

instr

3

idens1 = p4

ispeed1 = p5

idens1 = p6

ispeed1 = p7

alfo1 oscil idens1, ispeed1, 1

alfo2 oscil idens2, ispeed2, 1

a1 oscil 10000+alfo1, 440+alfo2, 1

out a1

endin

4. Header im Orc-File und Grundwellenform im Sco-File

Keines der in diesem Artikel veröffentlichten Listings

läßt sich so, wie es aufgeschrieben wurde, kompilieren.

Jedes Orc-File muss mit einem Header beginnen. Dort wird die

Samplingrate, Kontrollrate und Anzahl der Kanäle angegeben. Diese

Header sind hier immer gleich aufgebaut. ksmps ist immer das Ergebnis

der Division von sr/kr:

sr =

44100 ; samplingrate

kr = 4410 ; kontrollrate

ksmps = 10

nchnls = 1 ; kanalanzahl

In jedem Sco-File muß zu Anfang die Grundwellenform

für die Oszillatoren definiert werden. Dies geschieht mit dem

Befehl f. f steht für Funktionstabelle (functiontable). Es wird

dabei eine Tabelle definiert, in der die Werte eine Grundwellenform

angeben. Eine Sinusdefinition kann folgendermaßen aussehen:

f1 0

8192 10 1

Versuchen sie einmal eine andere Grundwelle, z. B. einen

Sägezahn:

f1 0

8192 7 1 8192 -1

5. Ein vollständiges Listing

Zum Abschluss dieses 2.Artikels als Hilfestellung noch das

vollständige Listing des Orc- und Sco-Files mit den LFOs:

;

orc file header

sr = 44100 ; samplingrate

kr = 4410 ; kontrollrate

ksmps = 10

nchnls = 1 ; kanalanzahl

; body

instr 3

idens1 = p4

ispeed1 = p5

idens2 = p6

ispeed2 = p7

alfo1 oscil idens1, ispeed1, 1

alfo2 oscil idens2, ispeed2, 1

a1 oscil 10000+alfo1, 440+alfo2, 1

out a1

endin

;

sco file , funktiontable

f1 0 8192 10 1

; score

; inst sta dur dens1 speed1 dens2 speed2

i3 0 1 500

1 5 2

i3 2 1 10000

2 110 10

e

Vielleicht hat ihnen der Artikel Lust auf mehr gemacht. Dann

versuchen sie doch folgende Aufgaben zu lösen:

- wie kann man ein Instrument erzeugen, dass eine

Lautstärkenhüllkurve mit von der Tondauer unabhängigen

Hüllkurvenphasen hat?

- was passiert, wenn ich den Ausgang des LFOs nicht addiere,

sondern subtrahiere, multipliziere oder dividiere?

- was passiert, wenn ich die Frequenz des LFOs erhöhe

und so in den hörbaren Bereich komme?

- wie gestalte ich ein Instrument, daß eine

Hüllkurve zur Steuerung der LFO Frequenz verwendet?

- wie gestalte ich ein Instrument, in dem ich mehrere

Grundwellen gleichzeitig verwenden will?

↑

Astyanax Retriever

Eine weitere

Veranstaltung aus der Reihe vorEcho

Am 25. Oktober 2001 fand eine weitere Veranstaltung aus der Reihe

vorEcho vom Institut für neue Musik an der Staatlichen Hochschule

für Musik in Freiburg statt, diesmal unter der Gesamtleitung von

Ludger Brümmer. Am Vor - und Nachmittag gab es Vorträge

(Claude Cadoz: "Sound Synthesis and Composition with Genesis", Annie

Luciani: "Towards Dynamic Visual Arts with Mimesis", Ludger

Brümmer: "Musikalische Organismen, Newtonsche Mechanik als

kompositorisches Mittel"), diese behandelten ein Programmpaket der

ACROE (Association pour la Création et la Recherche sur les

Outils d'Expression), das Physical Modelling, Klangsequenzierung und

dazu passende Bilderzeugung erlaubt. Siehe dazu auch:

http://acroe.imag.fr/

http://acroe.imag.fr/version-anglaise/sommairecons.html

Am Abend fand ab 20.00 Uhr ein zu den Vorträgen geradezu

illustratives Konzert statt. Mesias Maiguashca brachte sein

Tonband-Werk "Tiefen" für acht Lautsprecher, ca. 20 min., wie immer

bei Maiguashca als reine Musik im Dunkeln abgespielt. Die grundlegende

Idee war dabei die Anregung einer Metallplatte, z. B. mit einem

Geigenbogen, was mit den o. g. Methoden des Physical Modelling

umgesetzt wurde. Bei solchen Resonanzerscheinungen ist es nun so,

daß ohne starke Parameterveränderungen der Klang in der

wesentlichen Charakteristik gleich bleibt, egal wie stark der virtuelle

Bogen oder Klöppel arbeitet, so daß meiner Meinung nach die

klangliche Variabilität für ein Werk solcher Dauer etwas

gering war. Ich frage mich, ob da nicht mehr zu machen wäre.

Abweichend vom Programm kam dann Hans Peter Stubbes Rhizome,

ca. 15 min., für Harfe (Eva Reidel) und Tonband, wobei der

Tonbandpart von den Simulationen gezupfter Saiten hergeleitet war. Die

Harfenistin befand sich dabei - wie üblich - auf der Bühne

des Saales, ihr wurde per Kopfhörer ein Metronom-

Pieper zugespielt, damit überhaupt eine zeitliche Orientierung zum

Tonband möglich war, das Piepen war übrigens von meiner

Position aus die ganze Zeit gut hörbar und etwas störend. Die

Problematik der Elektroakustischen Musik trat dabei zu Tage, der

menschliche Mitspieler wird von der Elektronik dominiert, quasi ein

Sklave des Tonbandes, es ist sicherlich unmenschlich anstrengend, diese

Musik einzustudieren und aufzuführen. Ich halte dagegen die

Gelassenheit des Komponisten der Elektronischen Musik, der - wie zuvor

Maiguashca - einfach sein Band einlegt und startet, er hat alle Arbeit

in Ruhe geleistet, wie ein Maler, der sein Bild nach Fixierung und

Trocknung in Ruhe betrachtet. Letztere Haltung erscheint mir wesentlich

angenehmer und menschlicher. Soweit zur Unmenschlichkeit der

Elektronischen Musik.

Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, der Harfe

synthetische Saitenklänge gegenüberzustellen, vielleicht

hätte ein stärkerer Kontrast zwischen Holz und Elektronen

mehr gebracht, jedenfalls die genannten Probleme nach dem Motto

"entscheidend ist, was hinterher herauskommt" überdeckt. Leider

gab es auch einige technische Probleme in Form von Kratzgeräuschen

aus den Lautsprechern.

Nach einer Umbaupause kam als Audio/Video-Darbietung

"NochDreiSekundenSchwarz" von Hans Tutschku (Musik) und Kerstin Wagner

(Video, Darstellerin Yvonne Lachmann), ca. 10 min. Mit dem o. g.

Programmpaket wurde Audio und Video erzeugt, wobei die wesentlichen

Videoelemente (Arme, Mund und Auge) eine wirbelnde Choreographie auf

der Leinwand vollführten, wobei einige Sequenzen in mir

Assoziationen zu "Un chien andalou" von Salvador Dalí und Luis

Buñuel (1929), erweckten, natürlich in Farbe und mit den

heutigen Möglichkeiten. Eine surreale Entsprechung von Video und

Audio, einfach schön.

Den Abschluß bildete Ludger Brümers "Medusa",

für zwei Schlagzeuger (Ricardo Marini, Pascal Pons) und

Vier-Kanal-Tonband und Video, ca. 28 min. Auch hier mußte dem

Menschen eine akustische Hilfe per Knopf im Ohr zur Orientierung

gegeben werden, es gilt auch das Problem der Unmenschlichkeit. Links

und rechts von der Leinwand agierten die Schlagzeuger mit Cymbals,

Gong, Xylophon usw., während sich auf der Leinwand geometrisch

abstrakte Strukturen bildeten, sich veränderten und verschwanden.

Ganz früher, als vormittags noch kein Infotainment aus dem

Fernseher quoll, als es nur drei Programme Volksfernsehen gab, konnte

man einen sehr primitiven Vorläufer dieser Strukturen als

Pausenzeichen des WDR sehen, in ihrer fächerförmigen Gestalt

einem Hauptmotiv in der Videoproduktion entfernt verwandt. Auch hier

fehlte es mir etwas an Kontrast zwischen Schlagzeug und Tonband, das

ist vielleicht wieder mein persönliches Problem.

Ich weiß, es ist ungerecht und absolut ungerechtfertigt,

aber diese Produktion hatte etwas, sie machte einen kompakten Eindruck,

man hatte das Gefühl "das paßt", diese farbigen,

synthetischen Strukturen, immer etwas im Nebel, unscharf, abstrakt,

bedeutungslos, nicht zu interpretieren, und dazu die Musik. Für

mich der Gewinner des Abends. Wäre der Schlagzeugpart auch vom

Band gekommen, so hätte mich dies keineswegs gestört, noch

das Ergebnis wesentlich verändert, z. T. war es sowieso schwer

auszumachen, woher der Klang nun eigentlich kam.

Leider gibt es in dem großen Saal der Musikhochschule

ein Problem mit Resonanzen, irgendwelche Strukturen der Einrichtung,

oder vielleicht sogar die Parkettleisten lassen sich bei tiefen

Tönen zu schnarrenden Resonanzen anregen.

Man kann es nur immer

wieder betonen: ca. 40 Leute im Publikum ist kein Ruhmesblatt für

eine Universitätsstadt wie Freiburg mit immerhin gut 200.000

Einwohnern und für die Musikhochschule im Besonderen. Es

fanden an diesem Tag auch Prüfungen statt, die sicher irgendwie

auch unmenschlich sind, somit hatten einige Studenten und Professoren

sicherlich anderes zu tun. 12 DM Eintritt (ermäßigt sogar

nur 6 DM) sind auch kein Argument, fernzubleiben. Alle Akteure

hätten mehr Interesse verdient, keine Frage. Gerade deshalb

muß man dankbar sein, daß eine Reihe wie vorEcho weiter

besteht, Elektronische oder "elektroakustische" Musik wäre sonst

in Freiburg kaum zu hören.

↑

Torbe Reyber

Mathematik und Musik

Mathematik und Musik sind für die meisten Leute

gegensätzlich, ja unvereinbar. So ist es für manche bisweilen

eine schockierende Erfahrung, daß es schon im Altertum im

nichttrivialen Quadrivium der sieben freien Künste (Arithmetik,

Astronomie, Geometrie, Musik) Tonkunst und Mathematik in

schönster Eintracht neben- und miteinander gab, sich gegenseitig

befruchtend. In der Elektronischen Musik nun gewinnt die Mathematik

sehr stark an Bedeutung, sei es in der Komposition (Aleatorik,

Serialismus), oder in der Signalverarbeitung. Gerade im letzteren

Bereich sind die Möglichkeiten in den letzten Jahren durch die

Digitaltechnik - und das ist endliches Zahlenrechnen mit höchster

Geschwindigkeit - so enorm gewachsen, daß erfolgreiches

Produzieren ohne Grundlagenkenntnisse der beteiligten mathematischen

Prozesse mir immer mühsamer und aussichtsloser erscheint. Durch

Versuch und Irrtum wird man nicht sehr weit kommen, ja man kann

künstlerisch auf der Stelle treten, die Frustrationsgefahr

wächst. Mathematische Einsichten können da helfen. David

Hilbert hat das einmal so formuliert: "Die

Mathematik ist das

Instrument, welches die Vermittlung bewirkt zwischen Theorie und

Praxis, zwischen Denken und Beobachten: sie baut die verbindende

Brücke und gestaltet sie immer tragfähiger. Daher kommt es,

daß unsere ganze gegenwärtige Kultur, soweit sie auf der

geistigen Durchdringung und Dienstbarmachung der Natur beruht, ihre

Grundlage in der Mathematik findet". Die Beschäftigung mit

der

Mathematik ist daher äußerst lohnend für den

Produzenten Elektronischer Musik, aber was sind die Kosten? Ich

versuche hier auf wenigen Seiten einen Vorgeschmack zu geben. Jeder mag

das Opfer dann selbst einschätzen. Über einige geschichtliche

Anmerkungen komme ich zu wichtigen Grundvoraussetzungen, die dann

erlauben, nichtlineare dynamische Systeme zu untersuchen und zu

beschreiben, und das sind die Systeme, um die es bei Elektronischer

Musik vor allem geht.

Denkweise und Geschichte

Für mich ist die Mathematik eine reine

Geisteswissenschaft, denn

sie behandelt rein geistig abstrakte Konstruktionen und deren

Beziehungen untereinander. Denn es gibt in der Natur keine Kreise,

keine Zahlen, keine Matrizen, keine Vektoren, keine Mengen.

Im geschichtlichen Ablauf war dies nicht immer so deutlich, da

die Entwicklung von Mathematik und Physik Hand in Hand vonstatten ging,

oft in Personalunion z. B. eines Isaac Newton, nach den jeweiligen

praktischen Erfordernissen. Dadurch gab es ein gewisses Durcheinander,

das dann in einem Revisionsprozeß im 19. und 20. Jahrhundert

bereinigt wurde, um die gesamte Mathematik auf ein solides, geordnetes

und logisches Fundament zu stellen. Um diese Zeit gab es schon wichtige

Ergebnisse, die keinerlei praktische Anwendung hatten, also reine

Mathematik, und es ist seitdem immer mehr geworden. Wie in jeder

anderen Disziplin findet eine Aufspaltung in verästelte Gebiete

statt, in denen sich nur eine kleine Zahl von Experten auf der ganzen

Welt auskennt.

Ich muß den Leser also zunächst enttäuschen,

in der Schule haben wir nur etwas Arithmetik, etwas Geometrie, etwas

elementare Algebra und wenn es gut ging auch etwas Analysis gelernt, aber das ist

nicht Mathematik, sondern das sind nur wichtige Teilergebnisse der

klassischen Mathematik vor nunmehr fast 300 Jahren. Alles was danach

kam ist meist deutlich schwieriger und den praktischen Anforderungen

meist weiter entrückt. Das hat natürlich auch Vorteile: wenn

die für uns praktisch wichtige Mathematik so alt ist, so wird sie

allgemein gut verstanden sein, werden die Ergebnisse solide und

abgesichert sein und es wird eine entwickelte Didaktik geben.

"Ein Grund für die

spezielle Wertschätzung der

Mathematik über alle anderen Wissenschaften hinaus ist, daß

ihre Gesetze absolut sicher und unanzweifelbar sind, während die

der anderen Wissenschaften immer zu einem gewissen Grad unsicher sind

und zudem in stetiger Gefahr sich befinden, von neuen Tatsachen

komplett entwertet zu werden" (Albert Einstein). Hier tritt eine

einzigartige Eigenschaft der Mathematik zu Tage. Was sind

physikalische, medizinische, chemische, musikalische, astronomische

oder archäologische Theorien von vor 300 Jahren heute noch wert?

Wenig oder meist nichts! Der Satz des Pythagoras ist nun ca. 2500 Jahre

alt, aber er besteht immer noch, und daran wird sich auch nichts

ändern. Die alten Griechen haben nämlich den

öffentlichen Beweis in die Mathematik eingeführt, und zwar in

wesentlich strengerer Form als den "Beweis" vor Gericht.

Es gibt gewisse vernünftige Grundannahmen (Axiome)

über die man sich verständigt, ebenso über die Regeln

des richtigen Schließens (Logik). Ab diesem Punkt kann ein

mathematischer Beweis von allen Fachleuten Schritt für Schritt

kritisch diskutiert und nachvollzogen werden, jedes Glied der

Beweiskette muß dabei standhalten, sonst fällt alles in sich

zusammen. Dies ist eine totale Abkehr von der religiösen

Geheimwissenschaft der ägyptischen und babylonischen

Mathematik-Priester-Praktiker, die zwar Rezepte hatten, aber meist

nicht wußten, warum sie funktionierten [1]. "Ich meine das Wort

Beweis nicht im Sinne der Juristen, die zwei halbe Beweise einem ganzen

gleichsetzen, sondern im Sinne der Mathematiker, wo ein halber Beweis

nichts ist und wo für einen Beweis verlangt wird, daß jeder

Zweifel unmöglich ist" (Carl Friedrich Gauß).

Seither sind Axiome die Grundlage eines mathematischen

Bereiches, darauf gründen sich per strengem Beweis die Sätze

(Theoreme, also bewiesenermaßen wahre Aussagen), und

Hilfsätze. Über allem thront die mathematische

Logik, die festlegt, was eigentlich ein Beweis ist. Es gibt zwar auch

Vermutungen, diese sind aber nur Ansporn, den Beweis für die

Richtigkeit der Vermutung zu führen, die Suche mag Jahrhunderte

dauern, niemand wird jedoch in der Mathematik etwas auf Vermutungen

aufbauen.

Deshalb gibt es in der Mathematik eigentlich nur Evolution,

keine Revolution. Tausende Jahre alte Ergebnisse sind und bleiben

gültig. Freilich hat diese ungebrochene Tradition insofern ihre

Nachteile, als daß es implizite Festlegungen gibt, die die

Insider gar nicht mehr als solche erkennen. Das Symbol

für die Zahl Pi ist noch jedem bekannt, aber e als Basis des

natürlichen Logarithmus, x, y und z für die drei kartesischen

Raumkoordinaten, allgemein x für die unabhängige Variable, a,

b und c für Parameter, die ganzen Operatoren und sonstigen

Symbole, sie sind alle fast 300 oder gar mehr Jahre alt.

Euklid war ein guter Lehrer, er hat sein Geometriewerk "Die

Elemente" vor 2300 Jahren lehrbuchmäßig in Strenge

entwickelt, und so wird im wesentlichen heute noch gelehrt. Dazu

stellte er zunächst vier Axiome auf:

- Zwischen zwei Punkten kann eine Strecke gezeichnet werden.

- Jede Strecke kann unendlich verlängert werden (man hat

also eine

Gerade).

- Für jede Strecke gibt es einen Kreis mit der Strecke

als Radius

und einem Endpunkt der Strecke als Mittelpunkt des Kreises.

- Alle rechten Winkel sind deckungsgleich (kongruent).

Und dazu ein fünftes Axiom:

- wenn man eine Gerade zeichnet und einen Punkt, der nicht

auf der

Geraden liegt, so gibt es genau eine Gerade, nämlich die

Parallele, die durch diesen Punkt geht, und die Ausgangsgerade nie

schneidet.

Hier sieht man schön die geistige Abstraktion: es gibt

keine

materiellen Punkte und Geraden, weder mit Schnur und Kreide noch mit

Tinte. Ja, es gibt noch nicht einmal die perfekte Ebene, die Euklid

voraussetzte. Sie sehen an diesem Beispiel auch, wie fundamental Axiome

sind. Im genannten Revisionsprozeß hat man die Sache noch einmal

ganz genau geprüft und festgestellt: Euklid hatte einige

zusätzliche Grundannahmen - die ihm völlig evident erschienen

- gar nicht erst erwähnt. Aus der modernen Sicht - 2300 Jahre

später - hat die Erfahrung die Mathematiker dazu bewogen, diese

Lücken zu stopfen, die Euklidische Geometrie z. B. nach Hilbert

hat demnach 20 Axiome, was am Endergebnis jedoch gar nichts

ändert, denn Euklid hatte die richtigen Schwerpunkte gesetzt, die

Mängel waren also eher formaler Natur.

Das fünfte Axiom ist nun merkwürdig, es erscheint

weniger zwingend als seine vier Vorgänger. Daher versuchte man

lange, die Aussage des fünften Axioms aus den vier anderen heraus

zu beweisen, was aber unmöglich ist. Was kann man sonst tun? Was

passiert, wenn man am fünften Axiom des Euklid ändert? Solch

frevelhaftes Denken war erst lange nach der Aufklärung im 19.

Jahrhundert möglich und man kam zu zwei weiteren vollgültigen

Geometrien: eine mit unendlich vielen Parallelen, und eine andere ohne

jegliche Parallele im euklidischen Sinn.

Wir haben also im Bereich der Geometrie drei unterschiedliche

Theorien, die sich durch das fünfte Axiom unterscheiden, jede mit

eigenen Lehrsätzen und untereinander unvereinbaren Aussagen, jede

ist für sich logisch und widerspruchsfrei. Welche ist nun "die

Richtige"? Diese Frage läßt sich innerhalb der Mathematik

nicht beantworten. Man kann sich aber fragen, welche für die

Physik am geeignetsten erscheint. Die Erde ist beinahe eine Kugel,

Euklids Geometrie der Ebene stimmt also hier bei langen Strecken nicht,

z. B. bei der Planung von Flugrouten.

Damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, dem der

Interpretation. Innerhalb der Mathematik hantieren wir nach bestimmten

Regeln mit Symbolen, z. B. Ziffern in der Arithmetik. Ob eine Operation

korrekt ist, oder nicht, läßt sich leicht entscheiden. Dann

aber kommt die Interpretation des Ergebnisses. Nehmen wir ein einfaches

Beispiel: 5 + 4 = 8. Wenn wir "=" als "gleich" interpretieren, so ist

die Aussage falsch. Wenn wir es aber als "größer oder

gleich" interpretieren, so ist die Aussage richtig. Wir müssen

also über eine widerspruchsfreie Interpretation unseres

Formalismus verfügen. D. h.: wir müssen eine praktische, z.

B. physikalische Fragestellung zuerst in einen geeigneten

mathematischen Formalismus abbilden, sozusagen die richtige Mathematik

dafür aussuchen, dann lassen wir den Formalismus ablaufen, das

Ergebnis jedoch müssen wir jedoch wieder außermathematisch

interpretieren. Wenn der gewählte Formalismus nicht paßt,

werden wir keine sinnvolle Interpretation der Ergebnisse finden

können und umgekehrt. "Wie kann

es sein, daß die Mathematik

als Produkt reinen menschlichen Denkens, und somit unabhängig von

der Erfahrung, so bewundernswert zu den Objekten der Realität

paßt?" (Albert Einstein).

In der Schule wird viel Zeit mit Rechnerei verbracht,

außerdem werden die Ebenen der Abbildung, des Formalismus und der

Interpretation ständig unreflektiert vermischt, infolgedessen

scheitern die meisten bei der Abbildung oder bei der Interpretation.

Formales Rechnen ist Fleißarbeit, man kann es durch Fleiß

zu etwas bringen. Die beiden anderen Bereiche erfordern jedoch

Einsicht, Fleiß genügt hier nicht. Dies mag für viele

die wesentliche Hürde beim Lernen gewesen sein.

Das solchermaßen errichtete Gebäude der Mathematik

sieht recht solide aus, aber gibt es auch vielleicht versteckte Risse?

Ja, die gibt es. Genau wie die Physik 1927 mit

Heisenbergs Unschärferelation an eine fundamentale Grenze

stieß, so geschah es in der Mathematik, als Gödel 1932

seinen Unvollständigkeitssatz bewies. Dieser besagt, daß

jedes mathematische System mit seinen Axiomen, Sätzen, Beweisen

und Interpretationen entweder unvollständig ist, also nicht alle

möglichen Wahrheiten beinhaltet, oder aber in sich selbst

widersprüchlich ist. 1932 war dies ein Schock, heute hat man sich

an limitative Ergebnisse dieser Art in den Wissenschaften schon

längst gewöhnt [2].

Das Vorausgegangene war ein Versuch, unter den Schuttbergen

aus Hausaufgaben, Auswendiglernen, Rechenschiebern, Tabellenwerken und

zweifelhaften Lehrbüchern das Wesen der Mathematik noch einmal

auszugraben. Ich möchte nun an konkreten Beispielen einige

wichtige Ergebnisse und Methoden kurz ansprechen, die für die

Elektronische Musik von äußerster Wichtigkeit und von

größtem Nutzen sind, dabei wird auch eine Vermischung der

drei Ebenen Abbildung, Formalismus und Interpretation stattfinden.

Komplexe Zahlen

Im folgenden werden wir in der Praxis sehen, daß es

nützliche und interessante mathematische Bereiche außerhalb

der üblichen Schulbildung gibt. In der Schule vollziehen wir ja

gleichsam die Menschheitsgeschichte am Individuum nach, wir starten mit

den Natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, ..., die sicher schon vor 6000

Jahren gedanklich entwickelt waren, wie z. B. Zahlenschnüre

beweisen. Hinzu kommt dann die Zahl 0, dann Negative Zahlen und somit

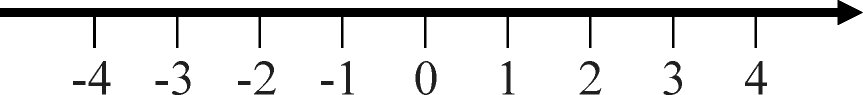

die Ganzen Zahlen ... , -3, -2, -2, 0, 1, 2, 3, ..., dazu dann die

Brüche, also haben wir die Rationalen Zahlen.

Schon um 2500 v. u. Z. kannte man die Irrationalen Zahlen, wie

z. B. die Quadratwurzel aus 2 und die Transzendenten Zahlen wie Pi. Die

gesamte Menge all dieser genannten Zahlen bildet die Menge der Reellen

Zahlen, so genannt, weil sie "dicht genug" beieinanderliegen um

jeglichen Meßwert und jedes Rechenergebnis aus der realen Wert

auszudrücken. Aber die Reellen Zahlen reichen nicht, denn wenn Sie

in der Schule eine Aufgabe zu lösen hatten, bei der am Ende die

Wurzel aus einer negativen Zahl zu berechnen war, so konnten sie sicher

sein, einen Fehler gemacht zu haben. Die Wurzel aus einer negativen

Zahl kann man doch nicht ziehen, der Taschenrechner sagt: "ERROR",

oder? Nun ist es so, daß schon ganz einfache Gleichungen dadurch

recht merkwürdig werden. Betrachten wir das folgende Beispiel:

Gesucht ist als die Lösung einer einfachen Quadratischen

Gleichung, die gleich äquivalent umgeformt in Produktform daneben

steht. Es gibt also offensichtlich zwei Lösungen, 2 und -2.

Probieren Sie es aus! Jetzt verändern wir die Gleichung ein klein

wenig:

Die Konstante wurde von -4 auf 0 abgeändert, dies ist

trivial und ergibt 0 als doppelte Lösung, wie die Produktform

zeigt. Nun ändern wir die Konstante auf 1 und es gibt scheinbar

überhaupt keine Lösung mehr:

Denn welche Zahl x ergibt mit

sich selbst multipliziert -1, also eine negative Zahl und hebt damit

die Konstante 1 weg zu Null?

Quadrieren und Quadratwurzelziehen sind zueinander inverse

Operationen. Ich kann jede Relle Zahl quadrieren, aber nur aus den

positiven Rellen Zahlen die Wurzel ziehen. Dies ist merkwürdig.

Und: die Terme auf der linken Gleichungsseite waren Polynome, also

Ausdrücke der Form:

wobei die an feste Zahlenwerte sind, die sogenannten

Koeffizienten. Polynome sind praktisch sehr wichtig, wir werden dies

später noch behandeln. Es ist daher nicht einzusehen, daß

solche Nullstellenprobleme mit Polynomen - wie oben gezeigt - manchmal

n, manchmal aber gar keine Lösung haben sollen. Offenbar hat die

Mathematik hier eine Lücke.

Jetzt kommt eine typisch mathematische Vorgehensweise: man

identifiziert genau das Fehlende. Im gezeigten Beispielfall ist es die

Quadratwurzel aus -1. Alle anderen Fälle lassen sich darauf

zurückführen. Wir wissen, daß diese Wurzel

normalerweise nicht existiert, denn welche Zahl ergibt mit sich selbst

multipliziert etwas Negatives? Deshalb stopfen wir die Lücke,

indem wir genau dies hinzufügen, wir sagen einfach: "Die Wurzel

aus -1 existiere, es sei die Zahl i, die imaginäre Einheit". Es

gilt damit auch per Definition:

Damit ist die Produktform des letzten Problems:

also ist die

Lösung -i und i.

Wir kommen somit zu einem erweiterten Zahlenbegriff, dem der

Komplexen Zahlen. Eine solche Zahl z setzt sich aus einer

gewöhnlichen reellen Zahl a, dem Realteil, sowie einer reellen

Zahl b, dem Imaginärteil, mal der imaginären Einheit i wie

folgt zusammen:

Ist a gleich Null, so ist z rein imaginär. Ist b

gleich Null, so ist z rein reell. Alles dazwischen ist komplex. Das

Wunderbare an dieser Erweiterung des Zahlenbegriffes ist nun, daß

sie konservativ ist, alles bisher Gelernte über Arithmetik und

Algebra gilt weiterhin, man muß nur stets die Regeln beachten.

Lassen Sie uns das ganze einmal geometrisch in der Ebene des Euklid

betrachten. Die natürlichen Zahlen lassen sich auf dem

Zahlenstrahl abtragen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten

Schultag, als ich diesen Zahlenstrahl, das ganze Klassenzimmer

umlaufend, erblickte, von 1 bis 10000. Wir wissen, daß es auch

negative Zahlen gibt, diese brauchen einen negativen Bereich, also

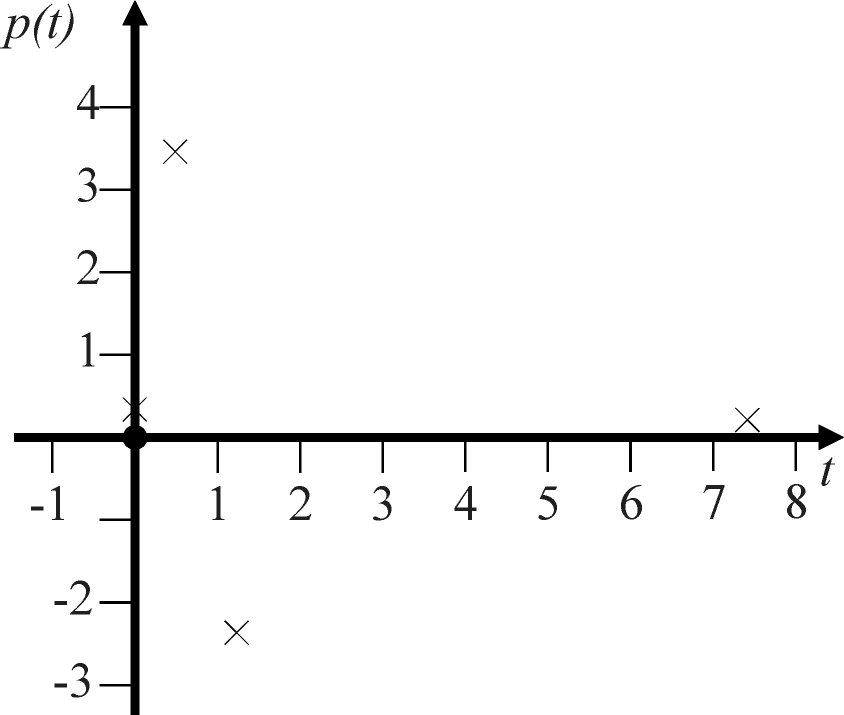

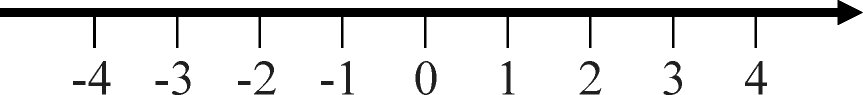

benötigen wir eine Zahlengerade wie in der Abbildung:

Die Reellen Zahlen, die uns helfen, die Physik abzubilden,

sind beliebig "feinkörnig", sie liegen dicht überall auf dem

Zahlenstrahl. Die komplexen Zahlen lassen sich nicht mehr auf einer

Zahlengeraden unterbringen, sondern sie bedürfen der komplexen

Zahlenebene. Die Reelle Zahlengerade ist dort natürlich mit

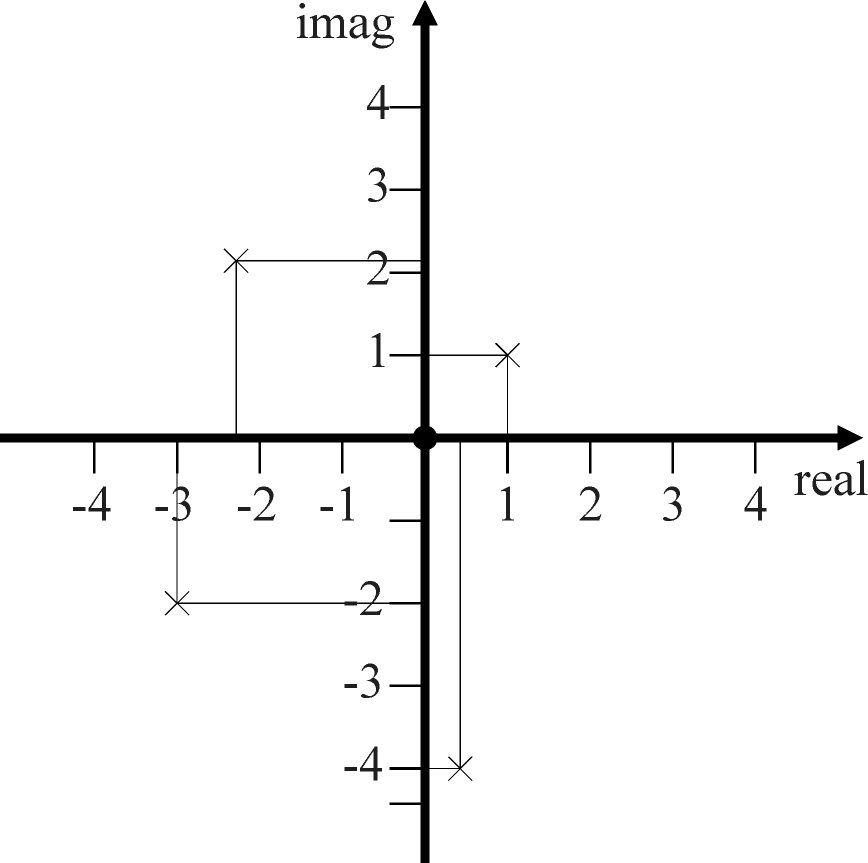

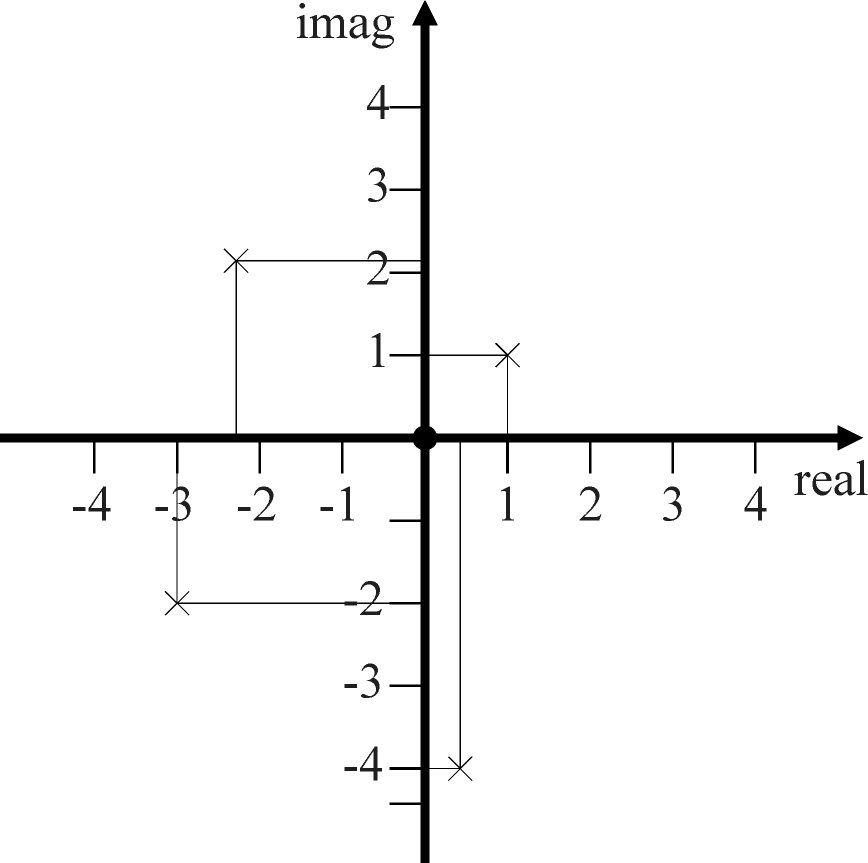

eingeschlossen. Betrachten wir dazu die folgende Abbildung:

Die rein rellen Zahlen liegen dabei auf der rellen Achse (z.

B. -3 oder 2.1). Die rein imaginären Zahlen liegen auf der

imaginären Achse (z. B. 2i, -4i). Ich habe vier komplexe Zahlen

eingezeichnet, zusammen mit deren Abtragungen auf den Achsen (0.4-4i,

1+1i; -2.2+2.1i; -3-2i).

Sie sehen, daß man bei komplexen Zahlen von einer Relation wie

"größer" oder "kleiner" nicht mehr sprechen kann, denn es

gibt in der Ebene nur links, rechts, oben und unten. Man kann aber den

Betrag einer komplexen Zahl angeben, und das ist der Abstand vom

Nullpunkt der Zahlenebene, oder nach Pythagoras und den vorher

eingeführten Bezeichnungen:

Sie sehen: alles kehrt wieder, nichts

ist in der Mathematik verloren. Dies alles wäre jetzt völlig

uninteressant, wenn es für unsere Zwecke keine passende

Interpretation gäbe. Komplexe Zahlen können jedoch

sinusförmige Schwingungen sinnvoll repräsentieren, sie sind

unentbehrlich bei der Berechnung von Frequenzgängen, Filtern und

der Lösung von Differentialgleichungen. Schließlich kann man

mit ihnen die wunderbaren Apfelmänchen der chaotischen

Mandelbrot-Menge berechnen, oder die Figuren der Julia-Menge.

Funktionen

Bisher waren die Lösungen einer Gleichung gesucht, und

das waren

Zahlen, ob nun reell oder komplex, jedenfalls punktuelle

Größen ohne Ausdehnung. Die uns interessierenden

Größen wie die elektrische Spannung U oder der relative

Schalldruck p, oder aber auch eine Melodielinie lassen sich aber in

ganz natürlicher Weise als Funktionen der Zeit beschreiben. Man

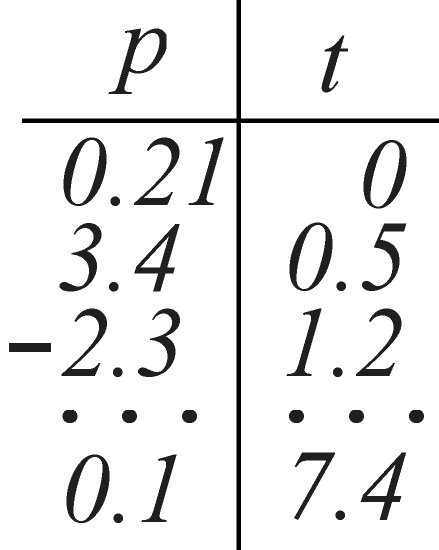

schreibt z. B. p(t). Was bedeutet das? Die Funktion p(t) kann man sich

als unendliche Tabelle vorstellen, in der für jeden Zeitpunkt t

(die Variable) genau ein Druckwert p(t) (der Funktionswert) eingetragen

ist, z. B. durch eine ideale Messung. In der Abbildung habe ich solch

eine Tabelle für einige

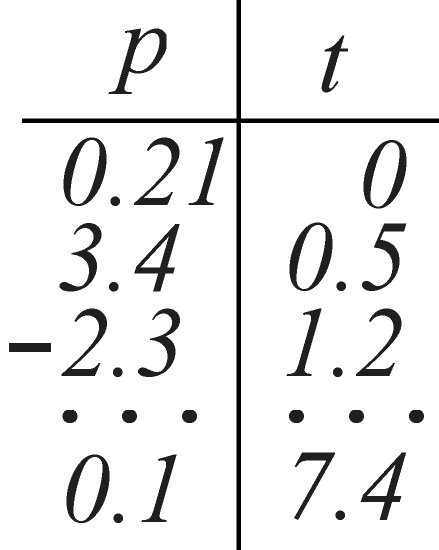

Meßwerte einmal angelegt:

Die Zeit könnte dabei z. B. in Sekunden gemessen werden,

der Druck in Pascal. Die Idee, daß für wirklich jeden

Zeitpunkt t ein Meßwert eingetragen ist und sei er noch so fein

aufgelöst, läßt sich dabei nur schwerlich darstellen.

Es ist auch möglich, p(t) für negative Zeiten einzutragen,

was üblicherweise die Vergangenheit symbolisieren soll. Es gibt

aber auch Funktionen die nur zu ganz bestimmten Variablenwerten (sprich

Zeiten) einen Wert aufweisen, Sound-

Sampling läßt sich so beschreiben. Zum Schluß kann die

Variable nicht nur die Zeit, sondern z. B. den Ort, die Temperatur oder

andere physikalische Größen beschreiben.

Anstatt durch eine Tabelle kann man Funktionen einfacher durch

eine Rechenvorschrift oder Formel beschreiben, dies ist sogar der

übliche Weg. Also:

Dies ist die bekanntere Darstellung, f(x) als Funktion der Variablen x.

Die Formel besagt nun, daß für jede Zahl x diese zum Quadrat

zu nehmen ist und 1 hinzu zu addieren ist, um dann den Funktionswert

für diese Zahl x zu erhalten. Die Formel als Rechenvorschrift

für alle x beinhaltet somit die unendliche Tabelle in sich, und

dies in handlicher Form.

Der dritte, und vielleicht anschaulichste Weg, sich einer

Funktion zu nähern ist der Funktionsgraph. Man trägt die

Werte der Variablen und die entsprechenden Funktionswerte als Punkte in

ein Diagram ein. Sie kennen das Verfahren schon von den Graphen der

Börsenkurse her. Für die Beispieltabelle mit vier Werten habe

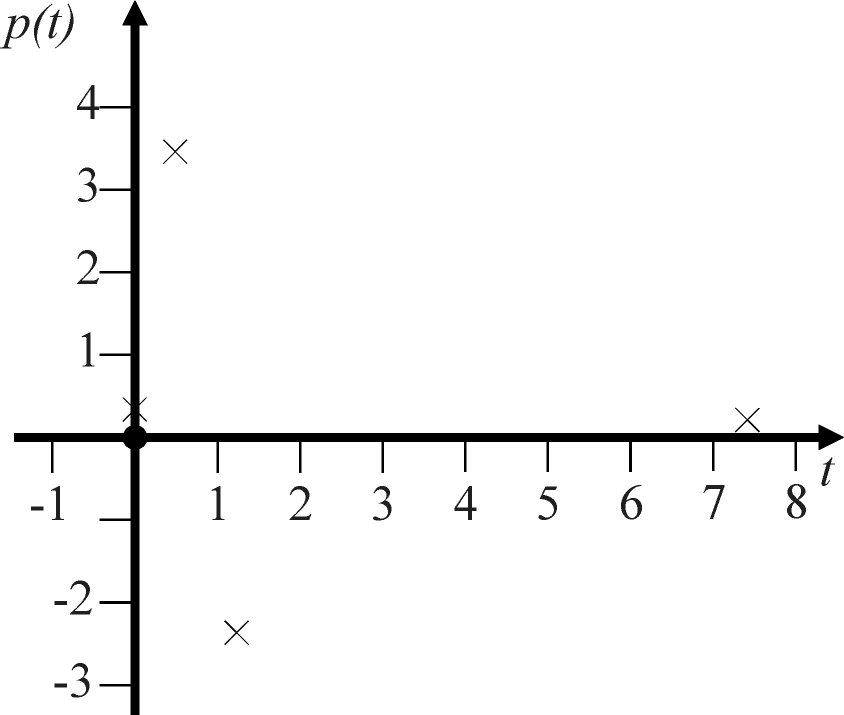

ich dies durchgeführt, vollziehen Sie dies einmal nach:

Für mehr Werte wird dies lästig, aber wozu haben wir

schließlich Computer? Es gibt ein kostenloses Program namens

Gnuplot zur Berechnung der Graphen unter: http://www.gnuplot.info/.

Dort findet man auch eine Menge Zusatzprogramme und Tutorials. Das

folgende Beispiel für die Funktion (2) habe ich mir von Gnuplot

ausrechnen lassen:

Wie für die Zeichnungen in der Geometrie, so

gilt auch für Funktionsgraphen: Man darf ihnen nicht zu sehr

trauen und man kann nichts mit ihnen beweisen. Denn wenn wir bei

unserem Bild der Funktion ahnungslos "wichtige" Punkte weglassen, oder

zu grob auflösen, können wir ein in wesentlichen

Eigenschaften falsches Bild der Funktion bekommen. Das physische Bild

hilft sehr beim Nachdenken, kann die geistige Analyse aber niemals

ersetzen.

Quellen:

[1] Simon Singh : Fermat's Last Theorem : Petersen, Hamburg; Fourth

Estate

[2] Douglas Hofstadter : Gödel, Escher, Bach : Ernst Klett Verlag

↑

Rückseite

|