ZeM Heft Nr. 19 - Frühjahr 1996

Redaktion: Joachim Stange-Elbe

Ein Heft, das sich in dieser Ausgabe mit Nachbetrachtungen beschäftigt. So bringen die Artikel von Torbe Reyber und Astyanax Retriever zum einen eine Anmerkung zu Joseph Mundigels Rezension der Dissertation von Martha Brech, de in der letzen Ausgabe zu lesen war und zum anderen eine persönliche Stellungnahme zu der Veranstaltung »vor-Echo«, die - ausgerichtet von der Freiburger Musikhochschule und dem Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks - die Elektronische Musik und ihre Vermittlung zum Inhalt hatte. Die beiden letzen Beiträge sind zwei Rezensionen, die Axel Brüggemann über die beiden vergangenen ZeM-Veranstaltungen für die Badische Zeitung verfaßt hat. Ihm sei für die Ermöglichung des Abdrucks an dieser Stelle herzlich gedankt. Bliebe noch zu bemerken, daß in diesem Jahr nur zwei Ausgaben des Mitteilungshefts vorgesehen sind. Joachim Stange-Elbe

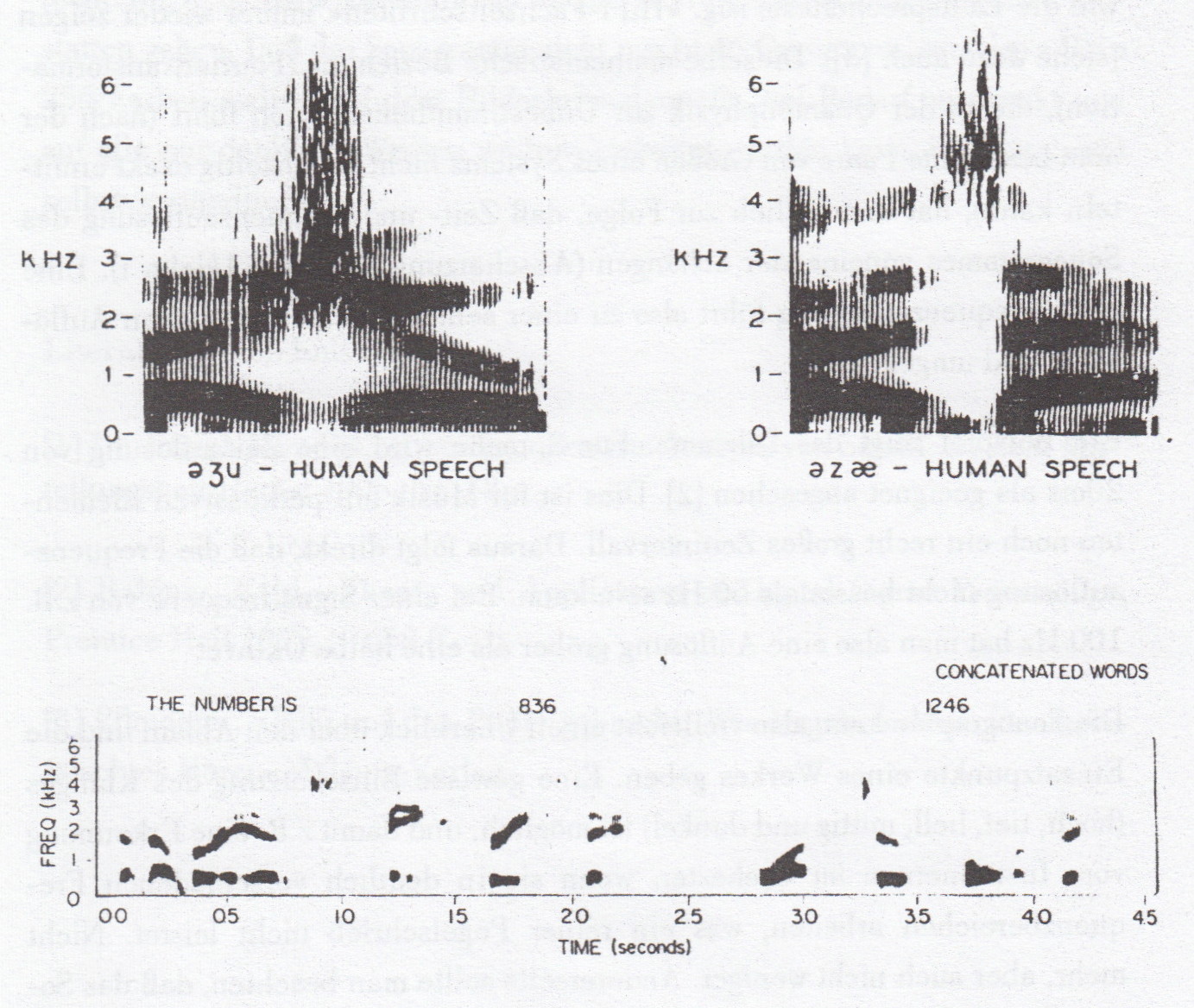

↑In seinem ebenso interessanten wie amüsanten Artikel im letzten Mitteilungsblatt (Nr. 18) behandelte Dr. Mundigl eingehend die Sonographie als mögliche Transkriptionsmethode für Musik [1]. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Signalverarbeitung und Signalspektren. So sei eine Anmerkung erlaubt. Moderne oder gar elektronische Musik ist also schwierig zu notieren, man sucht nach neuen Wegen. In der Technik und Medizin werden Geräusche etc. erfolgreich sonographisch untersucht. Es ist daher eine naheliegende Idee, eine automatische Transkription von Musik mit dieser Methode zu versuchen, bei der das Kurzzeitspektrum in seinem zeitlichen Verlauf aufgezeichnet wird. Unabhängig von Herstellernamen möchte ich eine solche Aufnahme des Signalspektrums in Abhängigkeit von der Zeit, gleich auf welche Art und Weise (analoge Filter, digitale FFT), gleich auf welches Medium (Papier, Bildschirm, Harddisk), gleich in welcher Darstellungsform (Graustufen, Farben, oder ASCII-Zahlenkolonnen), als Sonogramm bezeichnen. Was passiert dabei eigentlich? Nun, prinzipiell wird das Eingangssignal (z.B. vom Tonband) in einzelne Frequenzbereiche zerlegt. Es findet also eine mehrfache, sehr schmalbandige Bandpassfilterung statt. Der Signalpegel der einzelnen Frequenzbereiche (bzw. Filter) wird gemessen und kann z.B. nach althergebrachter Weise auf einem Papierstreifen ausgedruckt werden. Jedes Filter hat dabei eine eigene Spalte und die Signalstärke wird durch unterschiedliche Schwärzungsgrade abgebildet. Das Papier läuft also durch den Drucker, so daß am Ende ein Schrieb entsteht, auf dem zeitlich von links nach rechts, die von oben nach unten säuberlich aufgereihten Frequenzbereiche (wie Spuren auf dem Mehrkanaltonband), durch ihre Schwärzung Auskunft über den klanglichen Verlauf geben, - oder besser - geben sollen. In der Abbildung 1 (aus [2] entnommen) sehen wir solche Sonogramme, und zwar zuerst zwei Vokalaneinanderreihungen, dann den gesprochenen Satz "The Number is 836 1246".

Es erfordert schon eine gewisse Übung, solche Sonogramme zu lesen. Bei gesprochenen Sätzen ist eine Wiedererkennung bereits sehr schwer und nur mit unterlegtem Text möglich. Ist man hier schon im Bereich der Autosuggestion angelangt? Setzen wir einmal die rein technischen Schwierigkeiten, die in [1] genannt werden, als gelöst voraus, so bleibt das Hauptproblem bestehen: Eine hohe Frequenzauflösung ist für die Sonographie selbstredend sehr wichtig, aber auch an die Zeitauflösung sind harte Anforderungen zu stellen. Musik ist eben ein stark zeitveränderliches spektrales Gebilde. Deswegen sind Untersuchungen, die ausschließlich mit Sinusdauertönen arbeiten unsinnig, wie die Lautsprechertests sog. "HiFi-Fachzeitschriften" immer wieder zeigen (siehe dazu auch [3]). Dieselbe mathematische Beziehung (Fouriertransformation), die in der Quantenphysik zur Unbestimmtheitsrelation führt (nach der man bestimmte Paare von Größen eines Systems nicht gleichzeitig exakt ermitteln kann), hat unerbittlich zur Folge, daß Zeit- und Frequenzauflösung des Sonogrammes voneinander abhängen (Abschätzung delta f > 1/delta t). Eine hohe Frequenzauflösung führt also zu einer sehr schlechten zeitlichen Auflösung, und umgekehrt. Ein Beispiel zeigt das Dilemma: Für Sprache wird eine Zeitauflösung von 20 ms als geeignet angesehen [2]. Dies ist für Musik mit perkussiven Elementen noch ein recht großes Zeitintervall. Daraus folgt direkt, daß die Frequenzauflösung nicht besser als 50 Hz sein kann. Bei einer Signalfrequenz von z.B. 100 Hz hat man also eine Auflösung gröber als eine halbe Oktave! Die Sonographie kann also vielleicht einen überblick über den Ablauf und die Einsatzpunkte eines Werkes geben. Eine gewisse Einschätzung des Klanges (hoch, tief, hell, mittig und dunkel) ist möglich, und damit z.B. eine Erkennung vom Instrumenten im Orchester, wenn sie in deutlich verschiedenen Frequenzbereichen arbeiten, was ein reiner Pegelschrieb nicht leistet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Andererseits sollte man beachten, daß das Sonogramm im Gegensatz zu Handskizzen oder Partituren automatisch aus dem Audiomaterial selbst, ohne Zusatzinformation angefertigt werden kann, also eine teilweise Entlastung und Zeitgewinn verspricht. Ich kenne die in [1] angesprochene Dissertation aus dem Jahr 1994 nicht.

Dazu nur eine Bemerkung: Die gute Frau Brech hat sich bei Ihrer Arbeit

wohl sehr gequält. Kein Wunder, denn es wurde die Technik der 70er

Jahre angewendet. Auf einer VAX sollen die Berechnungen Stunden gedauert

haben. Auch das Ausdrucken bereitete Schwierigkeiten. Offenbar hinkt hier

wieder einmal die Musikwissenschaft hinter dem Stand der Technik hinterher.

Eine Überschlagsrechnung zeigt, daß ein preiswerter moderner

Rechner (etwa Pentium 90) 16 Bit Audio Mono mit 44.1 kHz Sampling Rate

in ECHTZEIT, wie oben beschrieben, in 128 Frequenzbänder zerlegen

kann. Hat man etwas mehr Geld für einen vernünftigen Rechner

(etwa SPARC 20), so sollte die Berechnung in Stereo sogar schneller als

das Abhören der Aufnahme selbst vonstatten gehen. Daß das Sonogramm

nicht nur in 16 Grautönen, sondern z.B. in 256 Farben codiert auf

dem Bildschirm darstellt, bei Bedarf ausdruckt und auf alle nur denkbare

Weisen weiterverarbeitet werden kann, ist heute wohl selbstverständlich.

Literaturverzeichnis: [1] Dr. Joseph Mundigl, "Überlegungen zur Analyse von Schall...", ZeM Mitteilungsheft Herbst 1995, Nr. 18. [2] Rabiner, Gold, "Theory and Application of Digital Signal Processing", Prentice Hall 1975, S. 658 ff. [3] Pfleiderer, "HiFi auf den Punkt gebracht, Wiedergabetechnik für unverfälschtes Hören", Pflaum-Verlag.

↑Dies ist ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung "Die

elektronische Musik und ihre Vermittlung" aus der Reihe "vorEcho" des

Instituts für neue Musik (Musikhochschule Freiburg) in Zusammenarbeit

mit dem Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung beim SWF vom

Freitag den 27.10.1995 und Samstag den 28.10.1995. (Programm-Blatt

d.R.) Ich habe mich bemüht, auch kleine Details der Publikumsreaktionen,

des Tons in den Diskussionen u.s.w. schriftlich sofort festzuhalten. Somit

seien einige Extrapolationen, die über das direkt Gehörte und

Gesehene hinausgehen, erlaubt. Die Konzerte: Ich strebte am Freitag um 20.00 Uhr voll freudiger Erwartung dem Aufnahmesaal

des SWF entgegen, zu einer Aufführung des hochgelobten Experimentalstudios

der Heinrich-Strobel-Stiftung. Ich war jedoch schnell enttäuscht,

denn weder das imposant vor dem Eingang aufgebaute Synclavier - leider

nicht betriebsbereit, noch der große Konzertflügel versprachen

elektronische Musik für ein Publikum von ca. 100 Personen, zumeist

Studenten. Bis auf die zwölf Lautsprecherboxen, (zu) hoch an den Wänden,

war es eine klassische Konzertsituation, Flügel vorne, Publikum hinten.

Und so kam es dann auch. Von den fünf an diesem Abend dargebotenen

Stücken war nur eines wirklich Elektronische Musik (8 Kanal-Tonband).

Am Samstag in der Musikhochschule war es ähnlich, vor ungefähr

30 ZUSCHAUERN war von fünf Werken nur das Tonbandstück "Ambre,

Lilac" von Ludger Brümmer, in völliger Dunkelheit aus acht Boxen

mit großer Dynamik abgespielt - sehr gut - wirkliche Elektronische

Musik. Das Konzert im Schloßbergsaal konnte ich aus terminlichen

Gründen nicht besuchen, aber ein Blick auf das Programm sagte mir,

daß die Ausbeute an Elektronischer Musik auch nur ein sechstel betragen

hätte. Fairerweise muß ich aber sagen, daß die Darbietung

am Samstag Abend in der Musikhochschule wenigstens 50 Prozent Elektronische

Musik versprach, ich war nur nicht mehr da.

Es bleibt festzuhalten: In dieser Veranstaltung für Elektronische Musik war der Anteil von Elektronischer Musik insgesamt sehr gering, nur etwa 20 Prozent! Wie ich dies behaupten kann? Nun, niemand hätte einen totalen Stromausfall in den Konzerten bemerkt. Das Licht war sowieso heruntergefahren, und der spärliche, leise Einsatz irgendwelcher Echos, mit und ohne Pitch-Shifter - es hat sogar etwas gerauscht - ist sicherlich nur den Fachleuten aufgefallen und hat sonst niemanden beunruhigt. Der Ausfall mangels Energie wäre also zu verschmerzen gewesen. Den Hauptteil besorgte ja besagter Konzertflügel mit Geige und Cello, ansonsten Cembalo, Vibraphon und Sopranstimme, sowie am Samstag diverse Saxophone, ein Bassetthorn, Viola, Posaune, Baßflöte und sogar ein kleines Orchester mit Orgelportativ. Die räumliche Nähe zur Musikhochschule hatte ganz deutlich eine weiter erhöhte Dominanz von klassischen Instrumenten zur Folge. Doch dazu komme ich noch später. Ein elektronisches Instrument - z.B. ein DX7 - war nicht auszumachen. Ach ja, den NeXT-Computer, der öfters für die Zuspielung einiger Soundeffekte am Samstag eingesetzt wurde, hätte ich fast vergessen - warum nur? Den Bühnenaktionismus mit seiner unfreiwilligen Komik habe ich allerdings nicht vergessen. Riesengroße Partiturblätter mußten in Echtzeit gewendet und sortiert werden, was wegen des durch die große Fläche bedingten Luftwiderstandes nicht einfach war. Mehreren Interpreten kam so durch teuflischen Gravitationseinfluß die ach so wichtige Orientierungshilfe abhanden. Für kleinere Pianisten ist ein gleichzeitiges Zupfen der Flügelsaiten und das notwendige Durchtreten des Dämpferpedals mit großen Spannungen in der Rückenmuskulatur verbunden. Das ist auf die Dauer nicht gut, die Gewerkschaften sollten hier einschreiten, oder die Komponisten sollten eine Mindestkörpergröße in den Werken vorschreiben. Der absolute Höhepunkt war erreicht, als ein Piano-Werk mit vier zusätzlichen Pedalen (also insgesamt sieben) zur Aufführung kam. Hierbei war an einigen Stellen ein mittleres Pedal mit dem rechten Fuß zu halten, wobei der linke Fuß das äußerst rechte Pedal bedienen mußte. Aber die Finger hübsch auf den Tasten gehalten! Spaß pur, Wilhelm Busch hätte seine Freude gehabt. Es handelte sich übrigens um einen aktiven MIDI-Flügel, der also auch MIDI-Events in mechanische Aktion und Klang umsetzen kann. Das kam dann besonders gut, wenn der Pianist sich nach der vorhergehenden Gymnastik entspannt zurücklehnte und vor staunendem Publikum die Apparatur machen ließ. Von diesem Showtrick einmal abgesehen, hätte die Veranstaltung an Ernsthaftigkeit deutlich gewonnen, wenn der Flügel nur via MIDI angesprochen worden wäre. Den Akteuren wäre bei rein elektronisch produzierter Musik auch das äußerst angestrengt wirkende, fast hörbare Zählen der Taktzeit erspart geblieben, das dann der Sequenzer übernehmen könnte. Aber der Beifall des Publikums, das schon bei dem Tonbandstück etwas belustigt bzw. beunruhigt wirkte, weil ja auf dem Podium niemand mehr hantierte, wäre dann sicherlich spärlicher ausgefallen. Es macht sich ja immer gut, wenn der Komponist drei Sekunden nach Werksende vom Mischpult mit Blumen nach vorne eilt, und sichtlich bewegt die Ausführenden herzt. Haben wir schon die Musik nicht verstanden, so kommt doch dann etwas Gefühl in die ZUSCHAUERseele. Zur klanglichen Wirkung der Stücke ist zu sagen, daß schon auf Grund des Instrumentariums wirklich nichts Neues geboten wurde. Das Zupfen an Konzertflügelsaiten, oder Flageolett-Töne bei Streichern und Anblasgeräusche bei Saxophonen sind nun wirklich "alte Hüte". Das bißchen Elektronik, das zu hören war, machte - bis auf eine Ausnahme, s.o. - keinen kompetenten Eindruck; es schien, als sei den Produzenten das ungeheure Potential der Elektronik gar nicht zu Bewußtsein gekommen. Soweit die Konzerte. Trotzdem werde ich wiederkommen, vielleicht sind

die nächsten Aufführungen ja ganz anders.

Und wie gestaltete sich die Vermittlung? Es gab am Samstag Nachmittag zwei Gesprächsrunden an der Musikhochschule. Mathias Spahlinger (Professor für Komposition ebenda) hielt am Samstag um 16.00 Uhr seinen Vortrag "Vermittlung", der im wesentlichen aus 10 Thesen bestand, die ich hier mit seinen wichtigsten Anmerkungen einfach wiedergebe: 1. Musik ist Vermittlung. (Kunst ist die Transformation von Alltag in Geschichte.) 2. Musik ist die Vermittlung ihrer selbst durch sich selbst. (Musik steht auf dem Boden ihrer Historie.) 3. Die neue Musik bildet keine Konventionen aus, die mit der Klassik vergleichbar sind. 4. Es spricht nicht gegen die neue Musik, daß sie der Erklärung bedarf (hoher Grad an Individualisierung). 5. Die neue Musik transformiert unsere Alltagserfahrung. (z.B. den Umgang mit Technik.) 6. Die Traditionelle Musik tritt als Gebilde auf. (Sie ist kontextbezogen.) 7. Die neue Musik hat das Gebilde aufgegeben, daher wird der Vereinbarungscharakter zum Thema. (Relation zum Hörer.) 8. Die neue Musik hat die Vermittlung thematisiert. (z.T. neue Regelwerke (12-Ton), computerhafte Strenge.) 9. Die Produktionsbedingungen der neuen Musik haben einen Einfluß bis tief in die Musik. 10. Musik ist Vermittlung. (Wir stehen auf wackeligem Grund. Es gibt keine absoluten Gesetze mehr.) An diesen Thesen ist im Prinzip nichts auszusetzen, jedoch wurde speziell auf Elektronische Musik gar nicht eingegangen. In einer kurzen Pause schrumpfte dann die Zuhöreranzahl von 45 auf 30 Personen. Ich hatte den Eindruck, daß vor allem Herrn Spahlingers Kollegen, also Professoren der Musikhochschule, das Weite suchten, so daß nur noch ein jüngeres Publikum im Saal war. Waren die "Flüchtlinge" an Elektronischer Musik vielleicht gar nicht interessiert? So begann die Podiumsdiskussion über Elektronische Musik, eingeleitet mit einem Referat von Mesias Maiguashca (er ist DOZENT für Elektronische Musik an der Musikhochschule Freiburg - wieso gibt es eigentlichkeine Professur?). Geladen waren Vertreter des Rundfunks, Komponisten von Elektronischer Musik, Dozenten für Elektronische Musik und ein Vertreter der Musikverlage. Herr Maiguashca beklagte die Veränderung des kulturellen Klimas,

man sei ganz auf Einschaltquoten, Wirtschaftlichkeit und öffentliche

Akzeptanz ausgerichtet. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit an den

Universitäten sei in Deutschland, im Gegensatz zu den USA, nicht vorhanden.

Die Arbeit in den großen Studios gestalte sich unerquicklich, da

sie oft nicht verfügbar seien (ausgebucht, Ferien oder Bürokratie).

Bemerkt wurde, daß Studios für Elektronische Musik gemeinhin

als teuer gelten, es aber tatsächlich gar nicht seien, da wenig Personalkosten

entstünden. Die drohende Schließung von Einrichtungen für

Elektronische Musik sei also nur politisch zu erklären.

Die wichtigsten Aussagen in der nun folgenden Diskussion habe ich im folgenden zusammengestellt: Das Verlagswesen: Die Musikverlage stehen vor erheblichen Schwierigkeiten durch unterschiedliche

Aufnahmeverfahren (Mono, Stereo, Mehrkanal, CD), sowie durch Notationsfragen

der Werke. Zur Zeit wird versucht, ältere Originalaufnahmen vor dem

Verfall zu bewahren. Hier ist Eile geboten, denn erste Schäden sind

schon aufgetreten. Zudem sind die Abspielgeräte manchmal nicht mehr

vorhanden. Die Verlage leben noch im Papierzeitalter und sind auf die neuen

Medien nur unzureichend vorbereitet; darüberhinaus fühlen sie

sich mit der Elektronischen Musik überfordert.

Dozenten und Komponisten: Interessanterweise haben die U-Musik-Studios extrem viel Know-how was

Elektronik betrifft, im Gegensatz zu E-Musik-Studios. Die Rock-Musiker,

die sich der Elektronischen Musik zuwenden schneiden durchweg besser ab,

als die Klassiker. Durch digitale Vernetzung wird es hier einen weltweiten

Austausch geben. Verlage werden somit obsolet. Die preiswerten Instrumente

des Musikmarktes sind in der Regel ausreichend. Für den Preis eines

Flügels hat man ein sehr gutes, digitales Heimstudio. Nur akustische

Aufnahmen sind zu Hause schwierig. Großer Studios bedarf es offensichtlich

nicht mehr! Und als Ort der Vermittlung, der Lehre? Die Studenten sollten

an erschwinglichen Geräten geschult werden. Eine Ausbildung macht

keinen Sinn, wenn sie später nicht mehr über die gewohnten Apparate

verfügen können. Zudem sind die großen Studios immer dann,

wenn man sie braucht (gute Ideen hat man ja meist zu unmöglichen Zeiten)

geschlossen, oder bereits belegt. Die "Profis" sollten die "Amateure" draußen

im Lande einmal anhören. Sie machen die interessanten Sachen.

Mein Kommentar hierzu: Trevor Wishart, der in dieser Diskussion einen wesentlichen Beitrag

leistete, zeigte eine besonders offene, fortschrittliche Einstellung den

"Amateuren" gegenüber. Er brachte eine mehrseitige Antwort auf Maiguashcas

Fragen mit, die dem ZeM-Archiv bereits vorliegt. Ein Mann wie Trevor Wishart

sollte im Rahmen einer der nächsten ZeM-Veranstaltung oder Diskussion

als Gast eingeladen werden.

Das Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung: Hier wurde die Meinung vertreten, daß die Ausrüstung gut

und vor allem teuer sein muß. Ein einigermaßen brauchbarer

Lautsprecher darf nicht unter 12.000.- DM kosten. Nach fünf Jahren

sind die Geräte dann hoffnungslos veraltet. "Amateure" (darunter fallen

auch wir ZeM-Mitglieder) schaden mit ihrem autodidaktischen Dilettantismus

nur dem guten Ruf der "Profis". Viele bleiben an der Oberfläche der

Geräte und haben keine richtige Ahnung. Es muß Institutionen

geben, die Großes logistisch bewältigen (wie die Donaueschinger

Musiktage).

Mein Kommentar hierzu: Natürlich hat jeder Künstler das Bestreben, sich vom Rest

der Welt abzuheben, seine Individualität auszuleben. Das war in der

Elektronischen Musik früher etwas einfacher einfach, es war nur eine

Frage des Geldes. Ein Digitalhall war z.B. bis in die achtziger Jahre für

Privatpersonen unerschwinglich. Dabei kam es nicht so sehr auf die Musik

an, die damit gemacht wurde. Schon bei der Nennung des Namens "Quantec

Raumsimulator" fiel alles auf die Knie und brach in Verzückung aus.

Vor diesem Hintergrund ist offenbar auch das stillgelegte Synclavier am

Eingang zu sehen. Heute ist eine Abgrenzung gegenüber den "Amateuren"

durch das Equipment nicht mehr so einfach. Es kommt nur noch auf die Qualität

der Musik selbst an. Selbst manche autodidaktische Produktion ist interessanter,

experimenteller und zeitgemäßer als die oben besprochenen Konzerte.

Vielleicht ist man daher über die Demokratisierung der Geräte

für die Produktion Elektronischer Musik alles andere als begeistert.

Vielleicht ist diese Entwicklung für die großen Studios sogar

höchst gefährlich: welche Berechtigung hat denn ein solches,

wenn es zu Hause billiger, schneller und unter Umständen sogar besser

geht? Wenn sich das bis zu den Geldgebern herumspricht, dann sind diese

Anstalten möglicherweise exististenziell gefährdet, wie auch

Herr Maigushca zu bedenken gab. Der gewisse Groll auf die "Amateure" ist

mir daher nur verständlich.

Der Rundfunk: Der Rundfunk als Mäzen und ureigenstes Medium der Elektronischen Musik steht unter dem Druck der Einschaltquote. Allerdings wurde betont, daß alle Aufnahmen aus dem Experimentalstudio auch gesendet werden. Elektronische Musik ist aber zweifelsohne unterrepräsentiert. Die Niederlande haben einen freien Konzertsender für E-Musik, der durch Sponsoren auch solche Minderheitenprogramme bedienen kann. Zum Schluß der Diskussion fragte ich Herrn Maiguashca, warum denn in den Konzerten fast keine echte Elektronische Musik zu hören war. Seine Antwort war ausweichend. Ja das sei richtig festgestellt, aber man sei schließlich Teil der Musikhochschule, die Tradition, die Integration ... Ich hatte verstanden. Die Elektronische Musik scheint auch an der Musikhochschule

Freiburg nur ein Wurmfortsatz des Instituts für neue Musik zu sein.

Bezeichnend hierbei ist, daß es noch nicht einmal eine ordentliche

Professur für Elektronische Musik gibt. Man will und kann sich daher

wohl schlecht mit den klassischen Professoren anlegen, indem man z.B. nur

elektronische Klangerzeuger mit den ihnen eigenen Möglichkeiten nutzt.

Zum Bericht in der Badischen Zeitung: Bei der Besprechung der Diskussionen waren einige Zitate aus dem Zusammenhang gerissen und daher in unreflektierter Weise abgedruckt: So unter anderem die geistreichen Bemerkungen: "Brauchbare Lautsprecher kosten mindestens 12.000.- DM","in fünf Jahren ist ein Gerät völlig veraltet" und "ab einem gewissen Punkt geht es um Kommerz". Dies muß in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, Elektronische Musik sei astronomisch teuer (s.o.), es ginge hierbei nur um Geld und Autodidakten hätten deswegen in der Elektronischen Musik keine Chance. Die Veranstaltung hieß "Die elektronische Musik und ihre Vermittlung". Echte Elektronische Musik kam aber, wie oben dargestellt, (fast) nicht zur Aufführung. Dem Berichterstatter der Badischen Zeitung ist dies offensichtlich nicht aufgefallen. Dies erstaunt um so mehr, als er selbst schreibt: "Das vergangene Wochende stand - auch mit vier Konzerten und 20 Komponisten - ganz im Zeichen der elektronischen Musik, jener Sparte der Neuen Musik also, bei der LAUTSPRECHER als Klangkörper fungieren". Entweder hat er die Veranstaltung gar nicht besucht, oder eine vorbereitete Notiz einfach abgeschrieben, oder es zeigt sich, daß das eigentliche Genre "Elektronische Musik" von diesem Vertreter der schreibenden Zunft weder erkannt noch entsprechend gewürdigt werden kann. Hier sollte denn auch eine der zentralen Aufgaben unseres Zentrums für Elektronische Musik ansetzen, die nötige Aufklärungsarbeit zu leisten und zu zeigen und erfahrbar werden zu lassen, in welchem Um- und Spannungsfeld sich die Elektronische Musik bewegt.

↑In der Badischen Zeitung vom 3. November 1995 wurde über die ZeM-Veranstaltung in Wasser (28./ 29. Oktober 1995, d. Red.) berichtet: "Elektronische Musik vor skeptischen Ohren: Klaus Weinhold in der Elzhalle". Der Rezensent Axel Brüggemann hat sich mit der Veröffentlichung dieses wie auch des folgenden Artikels im Mitteilungsheft einverstanden erklärt. Nehmen wir an, daß der Mensch fast überflüssig und die klassische Musik - wie wir sie lieben - tot ist. Das Konzert der Zukunft sähe dann so aus: Aus acht oder mehr Boxen dringen Geräusche. In diesem Klangraum suchen sich die Menschen ihren eigenen Platz, setzen sich oder wandern rastlos umher. Komponiert wird nicht mehr. Der Mensch setzt lediglich den musikalischen Urknall, bestimmt die Grenzen. Den Rest erledigt die Technik nach dem Zufallsprinzip. Eine Vision für die Zeit nach der Götterdämmerung? Keinesfalls. Eine solche Klanginstallation hatte das Zentrum für Elektronische Musik in der Elzhalle in Wasser aufgebaut. Seit über 300 Jahren haben wir Bach "Die Technik der Fuge" zu verdanken. Die Elektromusiker arbeiten nun an der "Technik des Parameters" oder am "Experiment der Frequenzmodulation". Schlagen wir in 100 Jahren das Riemann Musiklexikon auf, können wir dort über den Emmendinger Pionier der Elektronischen Musik, Klaus Weinhold, vielleicht lesen: "Der Musikpädagoge galt seiner Zeit als verrückt. In seinem Heimatort Emmendingen konnte er nur ein kleines Häufchen Menschen um sich scharen, mit dem er die technische Destruktion der klassischen Musik vorantrieb. Doch die kopernikanische Wende der 90er Jahre gab ihm recht und machte ihn vom Außenseiter zum Trendsetter: die Komposition wurde zur Produktion, das Werk zum Zufall und der Computer verdrängte den Menschen." Soweit aber ist es noch nicht. "Zum Glück!" rufen die Klassik-Fans. Doch zu spät der Jubel. Auf der Publikumsdiskussion in der Elzhalle wollte sie Weinhold als virtueller überflieger längst überholt haben. Aus der Zukunft blickte er zurück in unsere Zeit und resümierte die ganze gesamte musikalische Klassik: "Die Klassik schafft immer ein Klima, bietet Befriedigung." Und überhaupt, die Klassik wollen die Menschen lieber sehen als hören, behauptete Weinhold. Kurz, "Die Klassik ist immer auch theologisch, geht vom Menschen als Mittelpunkt aus und ist eine geplante Sache." Ganz anders dagegen sein Musikkonzept, das eigentlich weniger die Musik als Grundlage hat, sondern den Ton und seine physikalisch begründbare Obertonreihe. "Unsere Musik folgt einem biologischen Schemata. In ihrer Mitte steht die Maschine als Dreh- und Angelpunkt. Alles ist ungewiß und zufällig, so wie die Natur nun einmal ist", erklärt Weinhold dem skeptischen Publikum. Leicht könnte man das alles vom Tische wischen und die Elektromusiker ignorieren. Man könnte einwenden, daß die modernen klassischen Komponisten ähnliche Ansatzpunkte in ihrer mechanischen Musik vorweisen: Bereits Cage schuf einen völlig freien Musikbegriff, Nono kannte das Wandern der Instrumente und Stockhausen baute das Zufallsprinzip durch die Aleatorik aus. Und trotzdem sollte man die Elektromusiker ernst nehmen, schließlich steht ihnen eine unendlich breite Tonpalette zur Verfügung, die es erlaubt, Töne zu kreieren, die es noch nie gab. Sie sind keine Spinner, die in der Musik auf das große "Om" warten und in sektenhafter Verzückung auf den Ursprungston hoffen. Nein, die Elektromusiker beschäftigen sich mit musiktheoretischen Fragen und nutzen die Möglichkeiten neuer Instrumente, um sich selber in den Hintergrund zu stellen. Zwar sind sie Schöpfer des Anfangs, doch dann treten sie zurück und überlassen der Musik ihre eigene Entwicklung. Sie zwingen uns zur Frage: "Hängen wir Klassik-Fans bereits einem Anachronismus nach?" Die Antwort mag ein klares "Nein" sein. Und daß sie es auch immer bleiben wird, dafür verwette ich meine geliebte Geige: Bach, Beethoven und Brahms werden neben der virtuellen Musik ihren festen Platz behalten - immer! Und sei es nur, weil wir in ihren wohlgestalteten Welten Ruhe vor der Zufälligkeit finden. Sollte Weinhold allerdings recht behalten, kann ich mein Instrument eh an den Nagel hängen.

↑Unter diesem Titel erschien in der Badischen Zeitung ein Bericht über die ZeM-Veranstaltung in Emmendingen: "Zentrum für Elektronische Musik präsentierte sich zwei Tage in der Steinhalle". "Baaaihhhh uhhns ihhhm schööööhneeeeen Äehmmmendihngennn..." - tief wie der Emmendinger Brunnen und gedehnt wie ein Kaugummi plärrt der Hit der neuen Emmendinger CD aus den acht Boxen in der Steinhalle. Eine zähe Angelegenheit, schwer verständlich. Immer undeutlicher unterliegen Rhythmus und Melodie dem technischen Soundprozess. Schrill und laut legen sich Hupen und Surren über den verzerrten Song - da erfüllt ein kurzes, sirenenhaftes Quartgeheul den Saal, dann die große nachemmendinger Ruhe. Es folgen die technischen Variationen über "Vom Himmel hoch" - das "Amen" als gehauchtes, sonores Schnarchen, dann die Schicksalsschläge aus Beethovens fünfter Symphonie, bevor das Geheul im "Stille Nacht" kulminiert. Keine Frage, der Emmendinger Elektromusiker Klaus Weinhold hat wieder zugeschlagen. Oder besser sein Computer. Am Wochenende haben Musiker - oder sind es Techniker, oder beides - vom Zentrum für Elektronische Musik (ZeM) ihre neuen Werke in der Steinhalle vorgestellt. Die Gruppe, die das Ende der klassischen Musik prophezeit, präsentierte Werke, die augenzwinkernd und philosophisch zugleich an der Destruktion der herkömmlichen Musik arbeiten. Ihr Glaubensbekenntnis: Die Technik weist den Weg zur Natur. Während Komponisten von Bach bis Berg die Musik benutzten, um Stimmungen darzustellen, will die ZeM im wahrlich unendlichen Tonspektrum des Computers und durch seine Willkür die Zufälligkeit der Natur in der Musik simulieren. Das Ergebnis: Vom Computer errechnete Klangzusammenhänge, die vom Menschen lediglich ihre Grenzen programmiert bekommen. Unendliche Tonreihen, die nur beendet werden können, wenn dem Computer der "Saft" abgedreht wird. Doch zur Vorweihnachtszeit präsentierte sich besonders Klaus Weinhold moderat: Er ließ seinen Computer Variationen über konventionelle Stücke errechnen, gönnte den Zuhörern die Sicherheit eines Wiedererkennungseffekts, bevor er sie in das bodenlose Klangspektrum stürzte. Das Ende der Klassik also mit Hilfe der Klassik? Ganz anders kamen Franz Martin Löhles Soundprozesse daher. Er stellte persönlich ausgewählte Entwicklungen neben andere, die der Computer eigenständig errechnet hat. Peter Kiethes "EM Punkte" waren durch rhythmische und dynamische Wechsel charakterisiert, in denen sich physische Schwingungen in den kreisförmig angeordneten Boxen jagten. Doch was macht der Kritiker hier eigentlich? Er versucht, sich an einer Rezension von Werken, die nicht von Menschen komponiert sind. Er schreibt über komplizierte Rechenvorgänge wie über Kompositionen von Mozart, erhebt damit den Computer zum Komponisten. Das aber will er nicht, denn wie soll er über die Simulation des Universums schreiben, das er selbst nicht versteht? Nur eines kann und will er schreiben: Was die ZeM-Musiktechniker in Emmendingen treiben, ist einzigartig und verdient die Integration in die sogenannte "seriöse" Musikszene. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Musik tatsächlich rezipiert wird, wenn in der Emmendinger Hauptstraße längst keine Autos mehr fahren, sondern dann atomgetriebene Raumvehikel über das Pflaster gleiten. Was Weinhold, Joachim Stange-Elbe und die anderen versuchen, ist Musik mit einer neuen, einer an und für sich nicht mehr kritisierbaren eigenen Dimension. Musik, der nicht die emotionale Idee zugrunde liegt, sondern die Ortung der Materie, in der die Technik als Schöpfer der Kunst fungiert. Was zählt, ist allein die Philosophie, und die mag neue Aspekte bringen, obwohl - oder gerade weil - sie ganz woanders ansetzt als die vom Kritiker noch immer für unsterbbar gehaltenen Herren Bach, Mozart und Wagner.

↑

Rückseite

|

|

|